Par trois fois rien cela a commencé, ou continué d'avant, avec l'à peine présence de trois faibles lumières, des gouttes d'eau incertaines, l'immersion dans une obscurité d'encre. Il faudrait le silence. Mais aujourd'hui celui-ci est troublé- nous sommes l'après midi- par des hordes de scolaires, en grappes gloussantes.

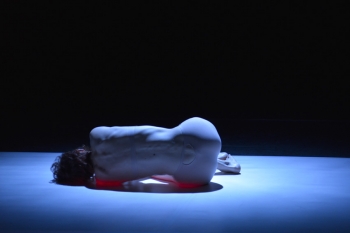

L'extérieur s'impose donc avec toutes ses agitations. Pourtant Maxence Rey nous abstrait, installe le ralentissement, son corps déposé là assez loin de nous, allongé sur le blanc. D'abord l'immobilité. Qui sourdement nous agit, persiste, nous engourdit. Il reste intangible, ce moment où s'amorce un mouvement. L'état initial à changé, infinitésimalement. La position du corps n'est peut-être plus tout à fait la même. Mais pour autant cela ne fait pas naitre le temps. Immobile. Immobile. Immobile. Immobile. Immobile. Immobile. Immobile... Ou presque pas. Peu à peu, à force de ce peu, l'interprète vient à bout de toutes les impatiences: de celles qui se manifestaient un peu bruyamment, même de la mienne plus intérieure et discrète, le bouillonnement des résidus de toutes les irritations et excitations qui constituent une journée ordinaire. Dans le déplacement qu'elle crée, c'est alors le regard qui se trouble, à force de tenter de se focaliser sur cette présence. Qui maintenant vit, mais autrement. La lumière- de Cyril Leclerc- nous trompe et recompose les formes, fait naitre de mystérieuses créatures sous la peau, sculpte le corps, désormais retourné, en trois entités séparées, indépendantes: buste, bassin, jambes. Ou transforme les coudes en visages, les mains et pieds en figures animales. Plus vraiment des postures, plutôt des transformations. Très loin de l'humain. La musique- de Bertrand Larrieu- crée une temporalité fluctuante et inquiète. Nous sommes pour de bon installés dans l'étrangeté. L'entité qui finit par s'ériger, et, soudain sujet, considère froidement les spectateurs hypnotisés, n'est pas plus rassurante pour autant. Par des chemins chaque fois renouvelés, Maxence Rey poursuit sa quête sardonique et troublante de la monstruosité.

C'était l'anatomie du silence de Maxence Rey, vu au théâtre Jean Vilar le 27 novembre 2017

Guy

Photo par Delphine Micheli, avec l'aimable autorisation de la compagnie