danse - Page 2

-

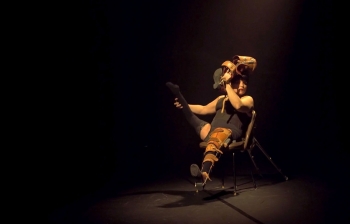

Lilith enchainée

Nue et fardée, attachée en cordes shibari, Lilith se balance d'une nonchalance d'esclave impudique. Ressent-elle peine, ou plaisir? Passée une première latence en clair- obscur, la femme se pose et plonge dans un songe lent. Elle se délasse, peu à peu se délie aussi. S'étire, s'ouvre et s’étend. La nudité qui s'offre à voir, mais sans consentir à un début de connivence, suggère le contrôle et l’autorité. Des poses pour soi, être vue juste pour s'affirmer. Plane une riche ambiguïté: les liens étaient-ils dés le départ un leurre? Et la soumission: une illusion, juste un jeu consenti ? Était-elle attachée mais déjà libre, totalement? Seul notre regard captivé ... sans être tout à fait dupe pourtant. Se manifestent de l’intérieur des pulsions irrépressibles, doublées par les percussions, une effusion de gestes et de sons. Dans un crescendo d'une juste construction dialoguent l'animalité et l'élaboration d'une sensualité plus sophistiquée, c'est un rite joyeux et hédoniste. Il y a un contraste entre les rondeurs lentes et la frénésie rythmique, détente et tension. Les gestes lascifs s'émancipent du sol en sauts espiègles. Lilith en tenue d'Eve conquiert l'espace scénique entier et abolit les frontières, trouble au sol la noire ligne de poussière en un beau chaos. Elle s'expose sexuelle, franche et souveraine. Sa vulve à vue telle celle de Baudo, emporte tout. Tout au long de cette parade gaie, le corps est érotique bien sur, avec autant d'évidence politique, manifeste d'un féministe qui se libère de tout puritanisme et de toute morale utilisée comme instrument de domination.Là, se délasse Lilith... de Mariette Dozeville , avec Uriel Barthélémi (musique), vu le 18 février 2019 au Générateur avec le festival Faits d'HiversGuyphoto d'Alain Julien avec l'aimable autorisation de la compagnie -

Le miracle permanent

La scène jonchée d'objets d'abord sans sens, l'homme s'y affaire, danse. C'est à dire qu'il construit, gestes après gestes, suit une pensée, organisée vers une finalité. Ses mouvements sont poétiques, ses mouvements sont pratiques, en même temps. Ce processus est lent, tout semble si fragile. Tout oscille, branle, dans le mobile géant qu'il assemble. Tout entier le corps en grâce, s'engage dans cette construction , s'y plie, en est le centre de gravité, la variable d'ajustement. Ce corps surprend, émeut d'acrobaties limites, par l'équilibre improbable qu'il maintient. Réalise un miracle modeste et permanent, en poids et contrepoids. Il y parvient. Il y a là deux œuvres à voir. Celle performative dans la durée, soutenue par la musique, celle de l'action qui se fait, espère, entreprend. Et celle de l'instant donné, le moment de la fin, le résultat obtenu: une construction inattendue et en suspend. Cet instant là demeure encore un peu lorsqu'on se lève pour quitter les lieux, baigné d'un optimisme raisonnable. La vie est sans doute aussi fragile que cela, possible pourtant, et ce qu'on en fait.Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.- Guillaume d'Orangeh o m (résidence #1) from Groupe FLUO on Vimeo.

H O M de Benoit Canteteau , vu au Générateur de Gentilly le 18 février , dans le cadre du festival Faits d'hivers

Guy

-

Compte à rebours

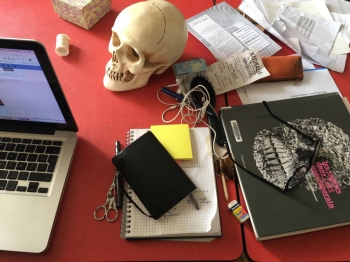

Des moments dits "fragiles". Ces fameuses sorties de résidence, qui se dévoilent à reculons, dans l’ambiguïté de l'inachevé. Que l'on doit considérer obligatoirement avec bienveillance- comme s'il était possible de s'abstenir de tout jugement. Mais aujourd'hui pas d'embarras, plutôt l'excitation qui me gagne, à deviner les pièces du puzzle prêtes à s'assembler, m'interroger sur celles encore à venir. De l’excitation: une pensée tient ensemble ce qui est déjà montré, marque la différence avec le flou, le vague mouvement. Plus q'un squelette Aujourd'hui c'est le cas: au centre une pleine conscience, du temps qui passe et ne repassera pas, qui nous rapproche toujours plus du sujet, symbolisé par un crâne qui dit beaucoup de l'indicible. La mort. La mort: le mot est lâché, sujet si obscène. Le propos sera-t-il grave ou ironique, inquiet ou fataliste, universel ou intime? Sans doute tout cela concilié. Il n'y a pas de lumières à voir, ni de costumes vraiment, alors j'imagine, pour me tromper déjà. Et je m'interdis de parler de ce que je vois. Sauf partager ce constat que l'évocation de la mort, en récit, en conte, en mouvement, en scénographie... se fait justement par son contraire: montrer, compter, faire sentir le temps d'avant de la vie, ce temps qui n'est pas retenu. Et puis il y a ce titre, à mourir debout...

MMDCD de Christine Armanger (étape vue à Micadanses le 8 février 2019), prochaine étape au Théâtre de Vanves pour la (Déca)danse (festival Artdanthé)

Guy

photo avec l'aimable autorisation de la compagnie

-

Les joies de l'automne

Trois mois après le solstice d'été, s'incarne avec le corps collectif la nouvelle étape du cycle naturel: le moment de l'équinoxe d'automne. Débordent toujours la générosité et la gourmandise, les courses et bonds, les gestes emportés, le vin qui coule sur les chairs cuivrées. Mais la saison change vers moins de lumières, plus de réserve. Dans la musique la mélancolie des violons domine les emportements d'Elvis, et les feuilles mortes jonchent le plateau. La danse se fait plus mure, dans l'équilibre du jour et de la nuit. Mais toujours les performances de chacun ne prennent de sens que dans l'ensemble, en relations sensibles, dans l'unité d'un rite. Pour nous aider à survivre à ce qui vient: un plein d'énergie. Je reçois, tardive sensibilisation pour un parisien hermétique. Synchronicité: ce samedi je déguste "Les grands espaces" les mémoires d'enfance à la campagne en BD de la toujours drôle et intelligente Catherine Meurisse. Plus tard, peut-être, à nouveau marcher dans une forêt, pour de vrai? That's all right mama 2/4: l'équinoxe d'automne, par le corps collectif vu le 22 septembre 2018 au Générateur de GentillyGuyPhoto de Tadzio photovideo avec l'aimable autorisation du Générateur

That's all right mama 2/4: l'équinoxe d'automne, par le corps collectif vu le 22 septembre 2018 au Générateur de GentillyGuyPhoto de Tadzio photovideo avec l'aimable autorisation du Générateur -

Deus ex machina

L'objet trouble. Énorme, sans angles, mou et sans stabilité de forme. Il flotte. La lumière le fait irradier, vibre. La musique le porte, océanique.Il me fascine, m'en impose, voire intimide d'autres. Premier rôle, il focalise notre attention, autant que les belles femmes nues qu'ici et et là il laisse dans son sillage, mannequins figées, alors que lui poursuit sa course avant de revenir les réabsorber. Frayeur des messieurs au premier rang, quand cette masse molle viendra les recouvrir de sa surface plastique. Après au dessus de nous légèrement il s'envolera, en un bref émerveillement.Il y a là une idée forte, un choc visuel, une présence énigmatique, monstrueuse ou divine, parente du monolithique de 2001. Une idée d'une forte plasticité, toujours au bord d'être surexploitée... mais il se produit chaque fois à temps un glissement, un changement de perspective. Les danseuses s'animent, toujours dans un rapport d'attraction, de dépendance avec l'objet monumental qui leur donne ou reprend l'existence, vives, vestales ou victimes. Courent les âmes perdues. On se surprend à interpréter. A ce jeu, c'est heureux qu'ensuite la perspective se retourne complètement, nous permette de voir l'envers des mêmes déplacements qui se produisaient au début, la face cachée du dispositif, le truc. Les danseuses actives à manipuler ce qui n'est qui n'est qu'un gros objet inanimé, sans autre force que celle qu'on lui prête : les être humains redeviennent libres et agissants. Une autre performance aux Plateaux ce soir repose elle aussi sur l'exploitation systématique d'une belle idée visuelle, jusqu'à peut-être son épuisement. Pour en comprendre le principe, je vous propose de regarder l'image plus bas, ce qui m'épargnera de laborieuses explications. D'abord, c'est très drôle. En plus, dans l'exécution, d'être remarquablement virtuose. Ceci posé, où cette expérience nous mène -t-elle? Il serait trop primaire d'y voir une invitation à regretter l'effacement de la "vraie vie" , de la corporalité, face à l'envahissement des virtualités et à l'usage croissant des écrans. Toutes les vidéos utilisées ont été postées par des inconnus sur You tube. Nous sommes ainsi invités au tour d'un monde où chacun a droit à son quart d'heure de célébrité, en même en temps de vacuité. Le naïf et le pratique, y côtoient des choses plus surprenantes, les tutoriels de bricolage des pratiques sexuelles marginales, les captations d'animaux domestiques les démonstration d'armes à feu. On pourra ainsi se rappeler que là dans où tout est présenté sans recul et sur le même plan, tout ne se vaut pas forcement pour autant.

Une autre performance aux Plateaux ce soir repose elle aussi sur l'exploitation systématique d'une belle idée visuelle, jusqu'à peut-être son épuisement. Pour en comprendre le principe, je vous propose de regarder l'image plus bas, ce qui m'épargnera de laborieuses explications. D'abord, c'est très drôle. En plus, dans l'exécution, d'être remarquablement virtuose. Ceci posé, où cette expérience nous mène -t-elle? Il serait trop primaire d'y voir une invitation à regretter l'effacement de la "vraie vie" , de la corporalité, face à l'envahissement des virtualités et à l'usage croissant des écrans. Toutes les vidéos utilisées ont été postées par des inconnus sur You tube. Nous sommes ainsi invités au tour d'un monde où chacun a droit à son quart d'heure de célébrité, en même en temps de vacuité. Le naïf et le pratique, y côtoient des choses plus surprenantes, les tutoriels de bricolage des pratiques sexuelles marginales, les captations d'animaux domestiques les démonstration d'armes à feu. On pourra ainsi se rappeler que là dans où tout est présenté sans recul et sur le même plan, tout ne se vaut pas forcement pour autant.

C'était Wreck-List of extinct species de Pietro Marullo , et Forecasting de Guiseppe Chico et Barbara Matijevic vu à la briqueterie avec les plateaux

Guy

Photo (1: Yana Lozeva, 2 Jelena Remetin) avec l'aimable autorisation de la briqueterie

-

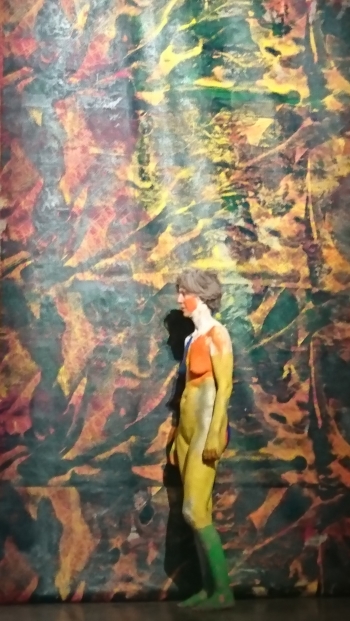

Le sacre d'été

C'est le solstice, soudain, c'est l'été. Comment, encore maintenant, s'y relier? Alors qu'on ne sait plus lire le vent, le soleil, les saisons, le temps, tout ce que la modernité a déréglé. Le corps collectif invoque pour ce passage un rite sensible, joyeux, animiste. D'abord une agitation, une énergie électrique, comme reçue d'en haut, qui circule et se réverbère sur les postures ouvertes, sur les vêtements aux couleurs légères, elle s'équilibre ancrée à terre, vers les profondeurs buto. Les corps font masse, ça remue fort et transforme, mais libéré de l'utopie d'un retour en arrière vers des célébrations anciennes. Pour ce nouveau rite, notre mémoire collective est réconciliée, du ballet classique à la pop culture d'Elvis et Janis jusqu'aux transes technos. Dans les blés, de la joie, du désir, de la langueur, de la canicule mais plus besoin de sacrifice aux Dieux, seule l'offrande des fruits de la terre par des nymphes et faunes vêtus de fraîches branches et feuilles. That's all right Mama par le corps collectif vu à Mains d’œuvres le 20 juin 2018GuyPhoto © Le Corps collectif Tadzio, 2018 avec l'aimable autorisation de Mains d'oeuvres

That's all right Mama par le corps collectif vu à Mains d’œuvres le 20 juin 2018GuyPhoto © Le Corps collectif Tadzio, 2018 avec l'aimable autorisation de Mains d'oeuvres -

Surprises

Si l'on pensait venir ici, voir Danse élargie, pour échapper à la coupe du monde, c’était en vain. Natacha Steck refait le match France-Croatie, en version chorégraphie avec discours de vestiaire en prime. Enjeu et curiosité: ressentir le rapport premier et affectif de la chorégraphe avec ce sport. Sans, heureusement, qu'elle le représente: elle transpose en mouvements, disciplinés, rythmés, ce que le foot porte de frais et collectif et ce qu'il permet d'échappées individuelles, de brefs morceaux de bravoure.Danse Élargie est un concours pour jeunes compagnies, je découvre cet après-midi cinq propositions de 10 minutes, sans rien savoir à quoi m'attendre. Avec pour conséquences d'être dérouté, parfois loin de mes bases, en langage inconnu. Tel celui de la house danse d'Ousmane Sy, mais le dynamisme et la féminité des 7 interprètes de Queen Blood m'enthousiasme. Est-ce faute d'un temps suffisant? La narration de l'histoire familiale de Kwame Asafo-Adjei (Family Honor) m'égare, l'utilisation théâtrale et abrupte de la danse hip-hop m'installe cependant en anxiété.Dans ces formats réduit, les œuvres les plus simples ne se sont -elles pas les plus efficaces? Elles ouvrent. Less is more, pour élargir nos pensées. Mur/Mer d' Elsa Chène laisse beaucoup de place à l'imaginaire, alors que les nombreux participants en tenue de bain viennent lentement s'installer sur une plage mentale, face à l'écran du possible ou du néant, dans l’ambiguïté de leur immobilité. Pour représenter l'humanité entière Mia Habib (All- a physical poem of protest) met en mouvement une quarantaine d’interprètes. Femmes et hommes, Jeunes ou vieux, ils sont nus en leurs corps ordinaires, ils tournent comme le monde, migrent peut-être, ou protestent. Grave et étourdissant.C'était Danse élargie (1ere partie des finales) vu le 17 juin 2018 au Théâtre de la Ville-Espace CardinGuy -

Autrement

L'érotisme s'impose inattendu dans un nuage de fumée, s'appuyant sur béquilles et orthèses, une puissante sensualité. D'entrée Lila Derridj prend le pouvoir, sur le regard et sur tous préjugés. Enjoué, le corps corseté se libère du métal et du cuir en un singulier strip-tease. S'affirme hors-normes. Impose ses propres règles, sa dynamique, sa physicalité, son équilibre. Au sol nulle vulnérabilité: de la fantaisie, du dynamisme, de la joie, des rêveries. L'évocation chantée d'origines de l'autre coté de la méditerranée. Se déploie libre ici un autre vocabulaire chorégraphique, premier manifeste vers d'autres promesses.

Une Bouche de Lila Derrijd vu au Générateur de Gentilly le 4 mai dans le cadre de Perfs et Fracas

Guy

photo Thomas Barlatier avec l'aimable autorisation de Lila Derrijd

-

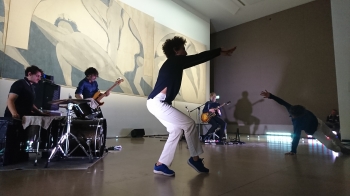

La convergence des arts

Affirmer ici que les arts dialoguent, ce serait exagéré. Bien sûr, de tous temps, la danse a inspiré la peinture, mais danser dans un musée n'a jamais fait réagir une fresque de Matisse. Même, à sens unique, je peine souvent à lire l'influence des œuvres plastiques sur le geste chorégraphique que je vois vivre devant elles. Pour autant, la situation, l'inattendu de la juxtaposition provoque de la jubilation, autorise le regard à rêver où il veut, créer des correspondances, peut-être.

S'agissant de la pièce en sept morceaux d'Anne Vigier & Franck Apertet, la filiation est évidente et revendiquée, avec la photographie In voluptate Mors de Philippe Halsman, où l'on voit Salvador Dali devant sept corps nus qui figurent ensemble une tête de mort. Nous pouvons ce dimanche, durant un temps sans repères, suivre les étapes de la reproduction de cette vanité en un tableau vivant dans les salles du Musée d'art moderne de la Ville de Paris. L'œuvre originale est d'abord décomposée. Les danseurs, séparément, répètent ad nauseam des poses fragmentées, sous les indications des chorégraphes. Mais est-ce une véritable répétition, où déjà une représentation tout du long ? Je perçois une dynamique sans rupture dans cet ensemble d'actions, alors que les danseurs s'isolent ou se rassemblent, se dévêtent ou se rhabillent, migrent de salles en salles. Ils s’efforcent de parfaire la continuité d'un mouvement même durant les labs d'immobilité. Cet entêtement obstiné, sec, témoigne d'une absolue indifférence aux œuvres picturales croisées alentour-on ne peut écrire "rencontrées"- autant qu'aux spectateurs. L'action se joue malgré, contre le lieu, en contraste. Juste une situation. Dans ce spectacle, donc, s'impose comme argument (inattendu dans l'espace public) une nudité calculée, jeune et souple, qui se dévoile progressivement, et jusqu'à son intégralité au moment de la résolution lorsque la figure s'assemble sous le regard vide des danseuses de Matisse, pour alors démontrer qu'il y a plus dans l'ensemble que la somme des 7 parties. Le grand intérêt de la performance est d'organiser la mobilité du visiteur/spectateur- venu ici à priori voir les œuvres du musée. Il peut suivre les danseurs de salle en salle ou les dédaigner. Sans désir préalable, tout l'éventail de ses réactions est potentiellement suscité, de son intérêt et sa curiosité jusqu'à sa fascination où son indifférence, en passant par son amusement. La performance prospère sur les oppositions et les ambiguïtés : sujet morbide et performeurs vivants, allers et retours entre les parties et le tout, espace d'exposition ou de spectacle, répétition ou représentation, plus généralement déconstruction des normes de représentation. Rien d'étonnant puisqu’il s'agit du projet d'ensemble des chorégraphes, qui les mène parfois à des extrémités exaspérantes comme j'ai pu en témoigner dans le livre consacré aux 20 ans de Faits d'hivers, mais c'est une autre histoire...

Dans le même lieu, la proposition d'Héla Fattoumi & Eric Lamoureux, en compagnie du compositeur et interprète suédois Peter von Poehl, est plus statistique, plus lisible, et non moins intéressante. Ces soir devant les danseuses de Matisse, avec la rencontre des deux chorégraphes et d'un trio soft-rock, Sympathetic Magic met à contribution trois arts (quatre en comptant les objets réels et vidéos de Claire Willman). Mais c'est avant tout d'un concert dont il s'agit, autour duquel les autres arts s'agencent. La musique, pop anglo-saxonne aux couleurs early seventies, chantée haut perchée, alterne détentes mélancoliques et relatives tensions qui s’exacerbent mais sans jamais sortir ds rails, avec le soutien binaire du percussionniste Antoine Boistelle et aérien du bassiste Frédéric Parcabe. Plus de douceur et de subtilité mélodique que de bruyante catharsis. La danse de Fattoumi et Lamoureux, souple et déliée, est d'une admirable modestie. Souriante, elle s'inscrit en commentaire de ce concert, avec une même délicatesse. De trouvailles en trouvailles, les interprètes jouent avec les accessoires lumineux dans une déclinaison low cost de l’incontournable light show, se prêtent avec humour au rôle de choristes. En parfaire harmonie et synchronisation avec le mood musical. On pourrait ainsi s'imaginer ado dansant gracieusement dans sa chambre, le vinyle préféré tournant sur la platine, intensément pénétré de toutes les sensations musicales et un moment indifférent à la marche du monde.

C'était, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, Pièce en sept morceaux d'Annie Vigier et Frank Apertet vu le 11 février 2018, et Sympathetic Magic de Peter von Peohl, Héla Fattoumi & Eric Lamoureux, vu le 29 mars 2018.

Guy

PS: A la la réflexion, il y a des rencontres ou le la peinture fait corps, et le corps se fait peinture, et la musique vibrations avec le tout, ainsi ici avec Bernard Bousquet, Eleonore Didier , Jean François Pauvros au Générateur:

-

Les mots de Mette Ingvartsen

D'abord elle parle. De la salle. Dans un français impeccable. Mette Ingvartsen nous prend et nous installe ainsi dans sa thématique, ses récits. Le corps de la performeuse intervient en son temps, évidemment pertinent, intense objet au cœur de ce sujet de la pornographie. Mais les mots permettent- utile mise à distance- de ne rien s'interdire dans le champ choisi. En évitant les pièges de d'un sensationnalisme sans sens, ou de la trivialité. Il n'est pas vraiment besoin de définir ce qu'est la pornographie, mais la proposition de la chorégraphe permet de s'interroger sur ce que le phénomène véhicule, quels rapports de force il induit, entre merchandisation, moyen de libération sexuelle ou outil de domination sexué. Les mots de Mette Ingvartsen nous transportent des romans de Sade aux plateaux de films érotiques, ou sur le tournage d'un film de guerre. Ces mots habillent sa nudité, dessinent en instantané situations et costumes. Sans juger ou démontrer, ni militer ni limiter, mais juste par exemple nous laisser décider ce qui serait le plus obscène, entre un jet d'urine ou la description du sang versé par les armes. Aussi le corps, en maitrise et subtilité, exprime lui intense ce qu'il peut y avoir de dur et violent, de jouissif évidemment, mais d'ironique, de joyeux même dans ces déclinaisons. Il se prête crûment aux poses les plus éculées du genre, ou s'exalte en une danse pop débridée, se laisse percevoir dans toute sa vulnérabilité le temps d'un essoufflement... S'évade pour finir dans un espace fantasmatique, toujours ambigu pourtant.

21 pornographies de Mette Ingvartsen , vu le 23 mars 2018 au Centre Georges Pompidou

jusqu'au 24 mars

Guy