Photo GD

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Photo GD

Cette galerie de portraits provoque moins frontalement que ne le faisait le «One woman show» de Lætitia Dosch, mais le propos est tout aussi noir. Et ce nouveau genre tout autant renouvelé par l’exercice. Même intensité, parti-pris ici d’aller directement explorer le fond des personnages, sans s’attarder au détour du contexte, ni le temps d’installer des situations potentiellement comiques, d’énoncer les fiches d’identité. En reste une forme de vérité amère et fulgurante, mimiques, intonations et attitudes croquées à l’épure. Lætitia Dosch frappe et zappe, laisse dans le flou le hors champs. Son humilité par rapport à ses sujets me touche, et ainsi malgré la cruauté du trait son empathie pour ces personnages inégalement sympathiques, le plus souvent malades et pathétiques. Ils décrivent une époque inquiète, à la dérive.

Un Album de et par Laetitia Dosch en collaboration avec Yuval Rozman , vu au Théatre de Vanves le 1 octobre 2015.

Guy

En ce moment au théâtre des bouffes du nord (rediffusion de la note du 9 mars 2013)

Grrr ! Les chiens ont retrouvé de leur mordant. Est-ce de s’être repu de chair humaine à la fin du précèdent opus? C’est sans doute de recentrer le spectacle, sans en sacrifier la réjouissante imprévisibilité, autour d’un sujet actuel et cruel: les dérives de certaines officines en développement personnel. Place aux nouveaux petits maitres en mieux agir et mieux être. Training en virilité ou féminité (« Etre femelle donne des ailes »), thérapie par la grammaire, répétition d’entretien d’embauches... Peu importe le thème, il ne s’agit ce soir que de contrôle, que de rapports de pouvoir. Chez les animateurs la bienveillance de rigueur n’est qu’une bienveillance de façade. Les participants, tout en demandes, ridicules et fragilités, pathos pleins à déborder, deviennent rien de moins que des chiens à dresser, ploient ou se cassent lors des exercices auxquels ils se soumettent. Les corps souffrent asservis à ces injonctions paradoxales: sois spontané! Plus sur de toi, plus sexy, plus calqué sur le modèle idéal, sois toi et un autre…

Se dessine un traité de la manipulation sociale bien plus riche et efficace, jouissif, que dans bien des pièces « sérieuses ». Cet absurde poussé aux extrêmes oppresse les personnages tout en exacerbant le comique des situations. (Aparté personnel: suis-je sensible à ce sujet en raison du souvenir toujours incrédule du jour ou un formateur en techniques commerciales tenta vainement et hystériquement de me transformer en mannequin-vendeur en une heure chrono (garanti ou remboursé), tout en tentant me faisant avaler un peu de bouddhisme de pacotille? )Je préfère, et de loin, la thérapie par le rire proposée par les Chiens. Ce soir la situation ne manque pas de sel, sachant que les scènes sont nées d’improvisations collectives. Les acteurs sont libres mais les personnages sous influence, placés face à des propositions de jeu impossibles. Il me semble que beaucoup d’entre eux n’ont jamais aussi bien joués (poussés dans des zones d’inconfort?). Mais aucun réalisme ici, l’illusion comique est maltraitée, hachée par de brusques ruptures, Le délire est poussé à son comble dans l’hilarante thérapie par la recherche de l’enfant idéal, où la princesse revit son conte de fée avec cui-cui, lapinou et le prince charmant avec une séance de touche-pipi d’un mauvais goût réjouissant. Double occasion, de suggérer jusqu’où va la régression dans la vraie vie, et de montrer jusqu’où sur scène on peut encore aller trop loin.

Et surprendre toujours, avec ses sauts muets, indispensables, qui nous projettent sans préavis dans d’autres espaces temps. Sans rapports évidents entre eux, toutes conventions battues en brèche. Cet ailleurs est superbement cinématographique (autant que le titre à la Pialat), sur un mode tonitruant: l’accueil avec un jeu de boules sur le plateau en terrain vague, la réinterprétation en plus salace encore du duo Ike & Tina… ou plus suggestif : la dérive d’un couple vu de dos (mais leurs chiens au premier plan), une scène en voix off. Autant de belles respirations. Les chiens rêvent aussi. « Quand je pense qu’on va vieillir ensemble » : c’est une invitation pour nous à durer avec eux, avec cette maturité dans l renouvellement.

C'était Quand je pense qu’on va vieillir ensemble du collectifs Les Chiens de Navarre, vu au théatre de Vanves.

Guy

Quand je pense qu'on va vieillir ensemble - teaser from Théâtre des Bouffes du Nord on Vimeo.

Les mots se cherchent et créent l’hésitation, l’espace, la respiration. Dans cet espace flou chacun trouve sa place, se glisse dans le labyrinthe. Le minotaure y joue à cache- cache de salle en salle. Chaque fois la pièce y gagne en surprises et densité. Cet espace imaginaire se matérialise spectaculairement: une grande bâche gonflée d’air où errent les performeurs. Viviana Moin est un guide cocasse et poétique qui aime nous y égarer. Chemin faisant, en recherche d'identité, on retrouve dedans tant de plaisirs. Des morceaux de mythologies qui nous sont communes, suggérées à l’économie, par allusions, par touches incongrues: comme une banane tient lieu en guise de cornes de taureau. Des appels sans réponses, des chansons improbables et des danses inattendues. Toujours généreuses. Comme le piano (à la Christo), c’est emballé.

C’était Minotaure 75 de Viviana Moin avec Viviana Moin, Samuel Buckman et Pierre Courcelle au théâtre de Vanves avec le festival Jerk Off

Autour de la table de famille, à chaque verre bu tombe un masque: cette création creuse le sillon des pièces de Brecht et de Largarce reprises par la même compagnie. La progression dramatique est vieille comme le théâtre, et d’une efficacité toujours redoutable. Années 90: une douzaine de personnage sont réunis pour le raout familial dans la maison de campagne: le grand père réactionnaire, le couple rescapé de mai 1968, la sœur un peu coincée, le voisin du cru, l’impossible pièce rapportée (chef d’entreprise)… La structure de la pièce apparait circulaire, cruelle et en spirale. Tous d’abord barricadés de conventions et d’enthousiasmes forcés, mais peu à peu les résistances s’émoussent, à chaque tournée au jeu de la vérité les personnages rendent un peu plus les armes. Ils ont le vin mauvais. Et le rire jaune. Par petites touches reviennent au jour les espoirs déçus, les grandes et petites lâchetés, le grand soir au Chili qui fit long feu et le triste retour, les blessures familiales jamais refermées. Ne restent de ces passés en puzzle qu’amertumes, détestations et nouveaux préjugés, à présent la consolation de bien modestes utopies rurales. Que lèguent-ils d’espoirs à leurs héritiers en rase campagne? C’est la cohésion chorale des acteurs dans cette création collective qui m’épate, l’appropriation et création de chacun des personnages, assez typés pour tous trouver leur place, assez profonds pour ne pas se laisser épuiser. Qui nous posent cette question: par nos actes quelles valeurs laisse-t-on?

Nous sommes seuls maintenant, création collective de la compagnie In Vitro mise en scène par Julie Deliquet, vu au théâtre de Vanves le 3 février

Guy

A ses pieds un fouillis de bande magnétiques ou de pellicule, matériau hautement inflammable, trop plein de mémoire et fils brisés, matière noire de rêves noyés. Le texte est orphelin (d’orpheline ?). Texte, sans auteur, s’il n’est improvisé hautement imprévisible, torrentiel, irrépressible. Ce texte surgit sans préavis, s’enivre de coq à l’âne et d’associations libres, révèle névroses familiales et pulsions, sur l’inconscient, et le notre, le couvercle est arraché. L’actrice s’évade d’un nez de Cyrano, le corps se laisse posséder de tous ces personnages, s’enroule dans la pellicule, dessine de gestes une histoire plus de sens que de logique. Soudain le père surgit, la performance me déborde jamais vue, Marie Payen me sidère d’intelligence, de justesse et d’intensité.

jEbRûLE de Marie Payen vu au théâtre de Vanves le 14 janvier.

Guy

J'avais vu une présentation de Requiem de la Zampa il y a deux ans . L'ami François a vu la représentation à Artdanthé, il raconte... Guy

Proposer un Requiem sur scène sous forme de spectacle vivant dans un festival réputé pour défricher les territoires peu fréquentés, voilà qui me semblait un peu curieux et même paradoxal. Comment s’attaquer à un genre musical et chanté aussi codé, par la voie de la chorégraphie ?

Le duo de la Zampa réalise avec son Requiem une prouesse étonnante en renouvelant totalement le genre tout en en gardant le sens fondamental d’une prière, d’une opposition entre la tristesse de la fin et l’espérance de la renaissance. Entre la mort du corps et la perspective espérée d’une vie éternelle. Bref ce qui a hanté l’être humain depuis au moins 4000 ans aux exceptions contemporaines près.

Quelques mots sur le dispositif : au fond, le guitariste Marc Sens avec ses outils. Il triture, il stridente, il module, il frotte, il frappe, il effleure, il arche, il hâche , il lâche les sons. Devant, derrière et devant, Romual Luydlin pour réciter au micro un texte de Casey. Devant et un peu derrière, Magali Milian, équipée d’un harnais et coiffée d’un masque tiré de je ne sais quelle mythologie, un peu à la Tolkien, (peut-être un masque de bête ou de chien ?), vit pleine d’une énergie saccadée rythmée par le claquement de ses talons. Elle nous offre une jolie cavalcade construite autour de gestes revenant comme une ritournelle.

La danseuse s’effondre inanimée. Le danseur se coiffe à son tour d’un masque similaire et vient la rejoindre dans un tempo soudain devenu figé et ralenti. Il traîne le corps de sa compagne d’un bout à l’autre de la scène, la soulève du sol à mains nus, fixe des cordes au harnais et finit ainsi par l’envoyer en l’air. Toute cette phase, très lente, constitue le moment fort du spectacle et offre une beauté fascinante et pleine de suggestions. Qu’elles soient érotiques face à ce corps de femme abandonné à celui de l’homme (je ne suis pourtant pas amateur de bondage japonais). Qu’elles soient picturales quand on y retrouve les motifs maintes fois représentés par les peintres du passé (Piéta, Descente de Croix). Qu’elles soient mythologiques quand on voit sur scène une sorte de Charon, passeur du fleuve Styx, faisant traverser un corps abandonné par la vie. Il faut souligner ici l’excellent jeu de lumière imaginée par Pascale Bongiovanni. Je ne sais pas si c’était intentionnel mais une fois le corps de la danseuse suspendu dans les airs par le mécanisme des attaches et des poulies, j’ai vu se détacher sur le sol l’ombre d’un pendu se balançant un bout de sa corde.

Le passage à travers le tunnel de la nuit s’achève. Les danseurs ôtent leur masque. Lui se retire au fond de la scène. Elle, dyonisiaque, retrouve un rythme endiablé de mouvements répétitifs puis libérés, nourrie d’une musique énergétique. Nous voilà arrivés sur l’autre rive. En vie encore. Toujours.

François Pluntz

c'était Requiem de La Zampa au théatre de Vanves.

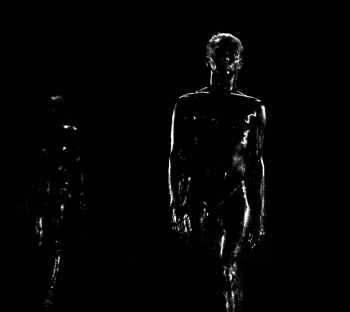

Noir ce n’est pas noir (c'est argenté peut-être ?), les corps se dessinent par reflets, la matière s’efface et que reste-t-il? Les êtres? Je vis une expérience sensorielle singulière. Au commencement, l’obscurité est parfaite, tous repères dissous, aveuglés vers l'infini. C’est une mise en condition. Il est ce soir utile de renoncer à voir, désapprendre et mériter ensuite. Patience. Les danseurs se laissent juste deviner. Ils s'extraient du néant. Même plus de lumière plus loin, ils ne seront jamais vraiment révélés. Sinon en négatif au sens photographique du terme. Comme à travers un miroir, couleurs inversées. Une huile noire recouvre seule les corps, recouvre le plateau, recouvre tout. Ces corps m’apparaissent donc comme jamais, c’est-à-dire à la fois irréels et précis, leurs formes magnifiées. Une évidence oubliée revient au jour: on ne connait jamais la réalité de la matière mais ce que nous en renvoie la lumière. On croit voir la surface mais sans connaitre l’intérieur. Ils viennent donc d’ailleurs, étrangers, fascinent et inquiètent. Ils viennent d’un passé très lointain, ou de plus loin encore. Metalliques, extra-terrestres. Leurs mouvements me saisissent, et la danse n’est pas le propos. Je vois migrations et malédictions, errances. ils se dorent, glissent sur l’huile noire, spectaculaires. Est-ce une facilité? Je préfère me dire que de cet autre côté, les lois de la gravité n’ont plus court. Ni la raison. Dans cette perte d’équilibre et de contrôle, crescendo sous les flashs, je vois violence et sauvagerie, désir et impudeur, les corps luttent, se portent et se mêlent. Le recit est trouble, incertain, j'en suis presque insatisfait, mais perçois les échos d'une histoire sous une forme que ni film ni photos ne pourraient capturer, les mots un jour peut-être. Il y a tant à faire ce soir avec l'obscurité et ces corps qui y sont livrés, et pour nous tant à deviner. Je vois cette pièce comme un commencement.

C’était Bouncing Universe in a Bulk d’Eric Arnal Burtschy, au théâtre de Vanves dans le cadre d’Artdanthé

Guy

Photos de Laurent Pailler avec l'aimable autorisation du théatre de Vanves

Est-ce politique? Oui, non, peut-être… (Moi je dis d’abord: et après ?) Mais la spectatrice avec qui nous discutons à la sortie de ce triptyque est dépitée, aurait voulu un théâtre plus proche de ses attentes (je comprends: de l’actualité). Certes, la troisième pièce, encore en construction, ramène l’héritage des acteurs de mai 68 à une affaire de famille. De même que les personnages de Brecht, auteur pourtant politique par excellence. Mais ne s’agit ‘il pas ici d’une noce, avant tout? Quant aux personnages écrits par Largarce, tout à leurs relations sentimentales déçues, peut-on les faire vivre autrement?

Théâtre distancié ou incarné, mon propre plaisir est de recevoir le texte, d’abord celui de Brecht, vivant et de plein pied. Les acteurs s’agitent autour de la table de la Noce, avec un naturel aussi drôle et travaillé que celui des chiens de Navarre. L’énergie semble plus collective que dirigée, comme dans la confusion du quotidien. On rit, on danse, on boit, on fume. On s’aime ou l’inverse. On vit, au premier degré. C’est la fête, alors il faut s’amuser. Mais que peut-on bien faire, quand on est fatigué de danser, ou d’écouter les anecdotes éculées du père? Ce ne sera pas le plus beau jour de la vie de la mariée, bien sûr. Plus les bouteilles se vident, et plus les jalousies, haines, concupiscences et mépris percent sous les convenances. Les meubles de l’appartement du jeune couple se cassent les uns après les autres sous les assauts des invités, comme pour dénoncer la fragilité de leur union et des apparences qu’ils voudraient sauvegarder. Autant pour la recherche du bonheur. Au moins les mariés prennent-ils une (brève) revanche sur la société dans la réconciliation des corps…

L’étude de caractère de Brecht est recadrée sans distorsion dans les seventies, avec E.L.P. sur la platine et fringues de rigueur. Mais l’action des Derniers remords avant l’oubli (1987) de Lagarce semble se dérouler un siècle plus tard. Plus question de se marier en robe comprimant une maternité honteuse, l’heure est déjà à la recomposition. Drôlement, les mêmes acteurs et actrices jouent les mêmes couples mais de personnages différents, qui ne souffrent plus de la même naïveté. Ou qui, sous notre regard, sont naïfs bien différemment même s’ils sont conscients d’eux-mêmes. L’énergie du jeu reste présente, en est tempérée. Pèse sur la pièce le poids insupportable d’évènements passés. Les années d’amour et d’amitié partagées autrefois dans cette maison de campagne par trois personnages, depuis séparés, maintenant inconciliables, entre indifférence et inimité. Pour des histoires d’argent et pour quelques heures, ils doivent se supporter. Mission impossible, ils gâchent le temps à ne pas dire, tenter de définir et dépasser leurs relations, seulement pour prouver aux autres qu’ils sont incapables de changer, sous le regard impuissant des pièces rapportés, de facto hors du jeu. Mon plaisir là est surtout est de ressentir toute la force du théâtre pour montrer avec évidence des gens qui disent une chose et en pensent une autre…

La famille en action dans la troisième pièce, une création collective en cours, trouve son ascendance en Mai 68. Le langage est plus contemporain, les liens familiaux plus complexes, la dynamique semble être portée par les retournements entre conservatisme et libéralisme… et le reste est venir.

Ce théâtre parle de la famille, bien sûr. Est-il politique ? Je ne sais pas. Il semble se créer plus dans une dynamique collective qu’autour d’un propos prédéterminé. A chacun de se l’approprier. Mais au-delà du grand plaisir qu’il m’inspire dans l’instant, j’y trouve un peu matière à repenser ce qu’est et devient la famille, loin des slogans et manifestations, à l’heure où le politique s’en saisit pour faire évoluer la loi.

C’était La Noce de Berthold Brecht, Dernier Remords avant l’oubli de Jean Luc Lagarce et Nous sommes seuls maintenant, du collectif In Vitro, mis en scène par Julie Deliquet.

Vu au Théâtre de Vanves , et à revoir le 4 fevrier 2013.

Guy

photos avec l'aimable autorisation du théatre de Vanves

Lire aussi: Rue89 et Le Souffleur.

A voir trop souvent de la danse, surtout des courtes pièces, je me suis peut-être déshabitué du théâtre caractérisé. Soudain voilà John & Mary- 2 heures 30 ininterrompu, du texte dense, dru. Le choc est rude. Le texte de Pascal Rambert est très « écrit », éloigné de l’évidence musicale et légère du début de l’A , avec des allures d’exercice de style bizarroïde. Le projet est-il de refonder la forme d’un drame antique postmoderne? On retrouve de nombreux personnages aux relations entremêlées, des dilemmes et conflits, un chœur antique, des allusions aux rois et aux dieux. Le thème de l’amour reste classique, celui de ses relations avec l’argent plus moderne. De l’auteur on retrouve les procédés de répétition, et un mélange déconcertant de trivial et d’emphase. C’est tout sauf clair, mais mon attention s’aiguise plutôt que se lasser. Je crois en comprendre les raisons, mais plus tard. Ce qui m’a troublé dans ce vocabulaire, c’est l’indéfinition, l’espace en confusion entre général et particulier. Pas de noms propres, et des termes génériques : l’amour, le mari, le frère, la sœur, la femme, l’étranger, l’argent, l’événement, partir, rester… Même le titre ne ment pas. John & Mary peuvent être n’importe qui. Je n’en finis pas d’essayer de me repérer dans cette irréalité.

Je comprends mieux maintenant la mise en scène, d'abord élégante avant que l’on sache qu’elle est intelligente. Une scénographie de larmes et d’eau: la surface liquide sur laquelle évoluent les acteurs, les miroirs en fond de scène brouillent les repères, du point particulier vers l’infini. Les costumes irréels semblent glacés et ténébreux, sans étoile et noir de bible. Les postures se figent en de pures figures, les acteurs dialoguent mais tous face à la scène, dans une géométrie glacée. Sans au début se toucher. Ils s’adressent les uns aux autres dans le texte, au monde entier dans le geste, comme par monologues alternés. Un personnage apparait en contraste, blanc comme un danseur de buto. Les mouvements sont progressivement autorisés entre eux, en une lente progression vers l’émotion, au millimètre. A cette sobriété en noir et blanc, le chœur à chaque acte fait diversion en couleur: deux filles aux formes juste voilées de bleu léger, narquoises et familières, cigarette au lèvres.

Et c’est surement réac d’avouer que cette élégance dans l’esthétique de la mise en scène me plait même avant que je n’y cherche une logique. Tant pis !

C’était John & Mary de Pascal Rambert, m.e.s par Thomas Bouvet, encore quelques jours au Théâtre de Vanves.

photo avec l'aimable autorisation du Théatre de Vanves