Trois blogueurs dialoguent suite à la pièce du chorégraphe Jérôme Bel, « The Show Must go on ». Jérôme Delatour d'Images de Danse et Guy Degeorges d'Un soir ou un Autre assistèrent à la représentation au Théâtre de la Ville à Paris en mai 2010, Pascal Bély du Tadorne au Théâtre des Salins de Martigues en février 2005. Avec un étrange dénouement pour ce dernier...

Jérôme Delatour : « The Show Must go on », de Jérôme Bel, est une pièce créée en 2001 que je devais avoir vue et qui, en effet, est importante. On l'associe à la "non-danse", un hypothétique courant de la danse contemporaine qui fait crier certains. Et encore plus quand la chose est interprétée, comme depuis 2007, par les danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon !

Aucune importance.

Pascal Bély : C'était important. Le 4 février 2005, au Théâtre des Salins de Martigues, la salle est clairsemée. Dès les premières minutes du spectacle, la tension est palpable, alors que nous sommes plongés dans le noir, pour une attente interminable. A cette époque-là, je vais au spectacle pour me divertir et je ne saisis pas encore que la danse est un acte politique. Quand au courant de la « non-danse », j'en ignore son existence...

Jérôme Delatour : Que voit-on ? Sur un plateau nu, 30 jeunes gens en habit de ville, dont seize garçons, debout face à nous, les bras ballants. Quand une chanson survient, ils dansent, quand elle s'arrête ils s'arrêtent. Les chansons se succèdent jusqu'à la fin, à la manière d'un jukebox.

Les spectateurs qui s'en tiennent à ce premier degré de lecture sont évidemment déçus. Ceux qui admettent qu'un spectacle puisse être politique y voient une métaphore ; une métaphore du totalitarisme moderne, du fascisme libéral planétaire. Voilà des individus sans volonté qui obéissent au doigt et à l'oeil. C'est glaçant, parce qu'ils nous ressemblent trait pour trait. Oh ! plus d'uniformes ni de canons, plus de morts ni de larmes ; plus que jamais, l'horreur se joue en coulisses, à l'insu de notre plein gré.

Guy Degeorges : Tu métaphorise, et c'est symptomatique. Tu réagis à ta façon. Tu n'as pas le choix.

Plutot que de manipulation, je parlerai ici de provocation. Dans une logique de performance. Tu interprète à un niveau politique D'autres spectateurs du théâtre réagissaient selon leurs moyens propres: à voix haute, en chantant, riant, en écrivant des sms, etc... L'intérêt de cette proposition est de créer une relation inhabituelle entre spectacles et spectateurs. Comme l'on dit souvent "le spectacle était dans la salle". Puisque Jérôme Bel prenait le parti de ne pas présenter de danse "dansée", ni signifiante, que de l'absence d'action ou de la danse pauvre et de refusait de répondre à toutes nos habituelles attentes. Je ne vais pas jouer le rôle du râleur ou du reac' de service. Il se passait des choses intéressantes. Une dame chantait très bien. Mais, à la vérité, je me suis ennuyé. Car la situation pouvait paraitre libératrice dans un premier mouvement, mais devenait au fond manipulatrice et enfermante. Nous perdons la possibilité de critiquer car nous sommes devenus partie prenante du spectacle. Il devient impossible de se situer "à l'extérieur"

Pascal Bély : Oui, pour la première fois, j'étais dedans. Et c'était là le plus extraordinaire. Pour la première fois, un chorégraphe m'interpellait : « tu fais partie du jeu ». Non que je puisse monter sur scène, mais que la danse était une interaction entre le spectateur et le danseur où circule ...le désir. Quelle découverte ! Je me souviens encore de la salle : des sifflets, des hurlements, des cris de joie. Je m'enfonçais dans mon fauteuil, intimidé, joyeux, apeuré, ...Pour la première fois, je me sentais exister comme spectateur parce que j'étais TOUCHE et qu'un artiste venait chercher le « ça », le « surmoi » et tout le « tralala ».

Jérôme Delatour : Jérôme Bel se livre à un exercice de manipulation malicieux. Il opère un choix ouvertement tendancieux dans l'immense réservoir des tubes planétaires, les détourne avec ironie. Chaque refrain devient un slogan, une injonction à faire, à être, à rêver, pense à notre place, nous berce, nous tue. La pop héritière de la fanfare militaire, et nous bons petits soldats de la consommation, marionnettes marchant au doigt et à l'oeil, le doigt sur la couture d'un jeans Diesel. Et post musicam, animal triste.

Guy Degeorges : C'est cet aspect qui est douteux, jusqu'à toucher au procédé. Je cite la feuille de salle (complaisante comme toutes les feuilles de salle) "Le DJ enchaine les rengaines des quinze dernière années qui soudain se répandent en effluves de souvenirs et picotent au coin du cœur" Autrement dit, l'effet "radio nostalgie"?

Pascal Bély : Il fallait ce procédé pour travailler la posture du spectateur. Qui n'a pas dansé sur ces tubes ? Qui n'a pas désiré en écoutant ces ritournelles ? Oui, cela picotait mais au-delà de cette sensation, il y a avait cette question : « que fais-tu là dans cette salle de spectacle ? ». C'est à partir de ce processus, que les spectateurs ont commencés à s'engueler dans la salle. « Mais ce n'est pas de la danse » me lance une femme furieuse ! Et moi, de lui répondre : « mais madame, la danse ce n'est pas que du mouvement ». Je me souviens encore de cette réponse ! Mais où étais-je allé chercher ça ?!

Jérôme Delatour : Evidemment, la musique n'est pas en cause. Ni John Lennon ni Céline Dion, dont le crime essentiel serait la mièvrerie ou le bon sentiment (et la compatibilité totale avec la société mercantile), ne sont des dictateurs en puissance, mais celui qui exploite, organise, systémise, transforme leurs fleurs en pilules et en munitions. Qui est-il ? Où se cache-t-il ? C'est alors seulement qu'on le remarque, tapi dans la fosse d'orchestre. Une espèce d'Ubu de l'ombre qui passe les disques. Nous ne tenons qu'à un disque. Le DJ est un dieu, "Killing me softly with his song". Dieu est un DJ. A ce point de sa démonstration, Jérôme Bel lâche un peu les danseurs et se met à jouer insidieusement avec les nerfs du public.

Guy Degeorges : Ca faisait un bout de temps qu'il jouait avec les nerfs...dépuis le début

Jérôme Delatour : Oui, c'est bien de nous dont il s'agit dans cette pièce, au cas où nous ne voudrions pas l'avoir remarqué. Dès le début, histoire de nous conditionner, il nous avait plongés dans le noir en nous distillant des chansons entraînantes ou niaises. Soudain, lumière rouge et Piaf. Puis retour au noir complet avec "The Sounds of Silence" ("Hello, darkness my old friend...").

Guy Degeorges : Avoue que les ficelles sont un peu grosses, et les jeux de mots faciles! "let the sun-shine": et la lumière monte, "Yellow Submarine": les danseurs disparaissent dans les cintres sous une lumière jaune, tout à l'avenant. On serait plus sévère en écoutant ça sur une scène de café-théâtre. Mais une fois de plus, on se situe hors tout jugement esthétique possible, hors de l'esthétique.

Pascal Bély : Oui, on est hors de l'esthétique. C'est au niveau du processus que l'on peut lire cette pièce, sinon c'est l'ennui assuré (quoique s'ennuyer est aussi un positionnement défensif). Bel ne vient chercher aucun savoir, mais intranquilise une posture, celle du spectateur, que bien des programmateurs ont confortablement installé dans un fauteuil moelleux. C'était la première fois que le public de Martigues vociférait de la sorte et ses cris étaient un acte politique. Je me souviens avoir fait le lien avec les protestations du public quand, en 2003 en Avignon, il n'avait pas eu ce qu'il voulait....

Jérôme Delatour : Et rebelote. Chanson. Lumière. Silence. Noir. Chanson. Silence. Lumière. Ces méthodes ne vous rappellent rien ? Le public est électrique, désarçonné. Il voudrait maîtriser la chose, mais il est pris au piège. Alors ça trépigne, ça crie des bêtises, ça pianote sur les portables, ça prend des photos... Le premier qui publie sur Facebook a un prix !

Guy Degeorges : Je l'ai fait, je l'ai fait! J'ai posté 50 commentaire sur facebook en direct et qu'ai je gagné? Rien du tout. A part avoir faire rire Pascal peut-être. Et ça m'occupait les doigts. Cette tentative pour me situer hors du jeu et inventer une nouvelle réaction était vouée à l'échec. J'étais manipulé; Dans ce contexte, tout comportement inhabituel devient légitime, récupéré, partie intégrante du système spectaculaire. Sur le coup cela m'irrite; mon premier réflexe est de dire "on m'a déjà fait le coup" du non-spectacle. J'ai eu la même réaction face à certaines propositions performatives (cf. les gens d'Uterpan). Sans que cela n'explique les raisons de mon irritation car je peux réagir favorablement à la répétition d'autres procédés spectaculaires...

Pascal Bély : En 2005, il n'y avait pas de Smartphone...

Guy Degeorges: En refléchissant à ta réaction, lorsque que tu étais un "jeune" spectateur, cela n'implique-t-il pas que cette proposition n'a d'intérêt que pour un public relativement vierge, habitué à des codes de représentation plus conventionnel? Pourrais tu revoir cette piece?

Pascal Bély : Encore aujourd'hui, en écrivant sur ce « show », l'émotion me submerge car c'est mon acte de naissance de « spect'acteur ». La revoir, serait de vivre un « dedans-dehors » jubilatoire.

Jérôme Delatour : Ca reprend les refrains en cœur, ça sa dandine un peu, ça agite son portable à défaut de briquet (jamais vu autant de portables allumés), histoire de ne pas perdre la face.

L'apprenti tortionnaire poursuit ses expérimentations. Que se passe-t-il si chacun emporte sa musique avec soi, casque aux oreilles ? Jérôme Bel a prévu le coup. Hé bien il ne se passe rien de plus.

Guy Degeorges : Non il ne se passe jamais sur scène- c'est fait exprès, c'est le concept. Il se passe des choses dans le système salle-scène.

Jérôme Delatour : Les individus ne sont pas libérés, juste isolés, en prise directe avec des pensées préfabriquées, emmurés dans le paradis artificiel des égos hypertrophiés. "Should I stay or should I go? » "I'm bad". "Je ne suis pas un héro". "J'adore". "I'm gonna live forever". "I've got the power".

Entretemps, le DJ aura dansé lui aussi. Finalement, ce n'était qu'un sous-fifre. Mais alors, qui est le grand manipulateur ? Allons allons, nous nageons en pleine théorie du complot. Nous ne sommes manipulés que parce que nous le voulons bien. The Show must go on, sinon il nous faudrait regarder la réalité en face, avoir du courage, la volonté d'être et de faire quelque chose.

Et si on essayait ? Ne serait-il pas grand temps de nous secouer, plutôt que de bouger notre anatomie ?

Guy Degeorges : You've got to move it, move it? C'est le mot de la fin, façon dessin animé ?

Pascal Bély: « You've got to move it, move it ». En quittant le théâtre, je chante points serrés. « Mais pourquoi vas-tu au spectacle ? Pourquoi gueulaient-ils ? Je suis un spectateur. Je suis un spectateur ». Emancipé ? Le 22 mai 2005, je créais le Tadorne. Jérôme Bel, sans rien savoir de mon histoire, fut le premier chorégraphe à mettre le lien du blog sur son site.

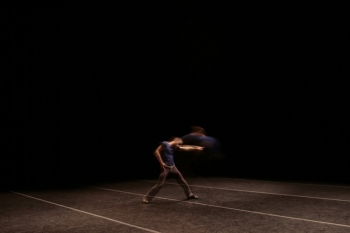

![3226859364_947099fea7_b[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/01/1328767559.jpg)

![3226124503_83e6712e18[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/02/00/1061144015.jpg)

![3226880734_71fd11bb49_b[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/01/01/612568854.jpg)