Photo GD

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Photo GD

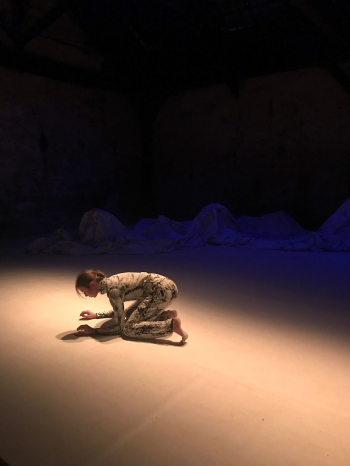

L'espace se déplie sobre, respire comme celui d'un jardin zen, insensiblement: quelques objets, juste elle. Autant de possibilités silencieuses pour un récit en pointillés. Ce plan elle y obéit, avec quelle logique? Ne pas mettre les équilibres en péril, ne pas déranger cette cérémonie composite. Au corps de la performeuse de se plier en poses pour prolonger la stricte géométrie des choses, de supporter sur la pointe des pieds le poids de l'enclume. Les gestes en ordre. Elle est si proche, mais seules les rumeurs du dehors troublent l'ailleurs de cette étrange temporalité. Le kimono est sage, il se gèlerait ici tant de distance, s'il n'y avait parfois l'ombre de ce sourire sur son visage. Sans une plainte, sa bouche porte la lame du couteau, alors qu'elle se renverse: frisson et danger. Soudain, et sans ciller, l’oignon est offert en sacrifice. C'est un festin froid, d'une ironique frugalité. Nature morte: seules les lumières soulignent l'émotion. Durant ce parcours somnambulique, mon attention pourtant ne faiblit pas, même si ma raison reste coite. Le partage s'affirme enfin avec un verre de vin.

Not I de Camille Mutel, vu le 28 janvier 2019 au Point Éphémère dans le cadre du festival Faits d'hiver .

Guy

Photographie de Charlène Yves avec l'aimable autorisation de faits d'hivers

Le cinéma est l'art le plus vivant pour nous permettre d"écouter ce que les morts ont à nous dire. Tant que des institutions comme la cinémathèque permettent cette mémoire de survivre.

La Tragédie de la mine (Kameradschaft en vo) réalisé par Georg W. Pabst (Lulu, la rue sans joie...) porte un fort message pacifiste, européen et internationaliste. Inspiré par la catastrophe de Courrière, qui vit des mineurs allemands venir au secours de leurs camarades français bloqués dans la mine, l’œuvre de 1931 veut conjurer le souvenir de la grande guerre. Mais l'épilogue, où l'on voit les militaires des deux pays refermer la frontière souterraine dont l'effraction avait permis le sauvetage, présage tristement celle qui viendra 8 ans plus tard.

Réalisé de manière brute et directe, le film s'appuie sur l'authenticité de décors naturels, et une mise en scène qui scrute la vérité des hommes et les femmes. Les français y parlent le français, les allemands l'allemand, mais sur l'essentiel corps et visages se comprennent. C'est pour le spectateur contemporain une expérience où le temps et la distance ne périment rien. Pour nous encore, l'émotion s'impose dans le mouvement de l'action sans mélo ni musique. La sobriété des dialogues et du jeu imposent le courage et la solidarité des personnages comme des valeurs évidentes, qui ne nécessitent que peu de débats. Les films ne parviennent pas à empêcher les guerres, mais ils persistent à témoigner

Guy