Octobre 2019 est un mois très gaulois. On fête le 60ème anniversaire de la naissance d'Asterix, le nouvel album de Conrad et Ferri, le relooking de stations de métro, même des timbres postaux....

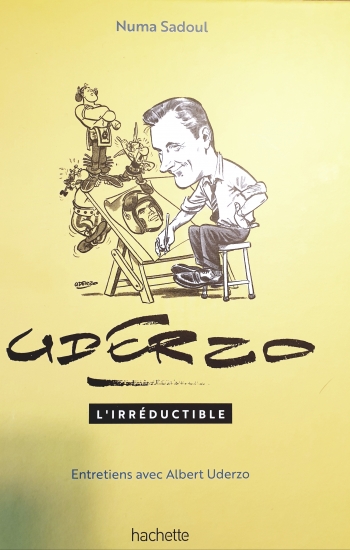

Une bonne occasion de revenir aux sources est de lire la réédition très augmentée (avec une superbe iconographie et une nouvelle interview de 2015) des entretiens du co-créateur Albert Uderzo avec Numa Sadoul. On trouve bien sur à cette lecture un fort intérêt historique et artistique avec une porte ouverte sur l'atelier d'un artisan modeste et consciencieux... et dessinateur de génie, qui livre sans réticences ses secrets de fabrication. Mais sentimental aussi. Non seulement parce que nous avons tous grandis avec Asterix et Obelix, mais aussi grâce à l'auto-portrait d'un artiste si discret, aussi attachant que ses personnages, sensible et ombrageux. Et au souvenir de sa forte relation avec René Goscinny, avec le récit d'une émouvante fidélité.

Il fallait la méthode éprouvée d'accoucheur de Numa Sadoul pour obtenir ce résultat. Numa Sadoul est écrivain et auteur de nombreux livres d'entretiens (Hergé, Franquin, Giraud/Moebius, Gotlib, Tardi...), metteur en scène d'opéra et de théâtre.

Uderzo l'irreductible- Entretiens avec Albert Uderzo l'irreductible par Numa Sadoul chez Hachette

Guy