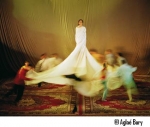

Les lignes s'entrecroisent sur tous axes, et à plusieurs hauteurs, bientôt peuplées dans toutes les directions par les sept fildeferistes.

On ressent vite que l'affaire sera moins simple qu'on aurait d'abord pu le penser, bien plus riche en histoires, poésies et étourdissements. Dans le temps tantôt tendue, tantôt relâchée par les rythmes jazz et rock d'un trio de musiciens. Rien de résumable ici à un défilé horizontal, mais on se souvient que les artistes de corde de la Part du Loup savaient de leur coté échapper à la stricte verticalité….

L’acrobatie dans le cirque traditionnel joue avec le feu du danger, met en scène le risque comme ressort dramatique, suggère la peur trouble de la chute…Sauf qu'ici, l'accident a déjà eu lieu, qui n’était pas spectaculaire, simplement dramatique. Antoine Rigot, raconte le jour où sa vie est tombée, évoque les années consacrées à se redresser. Il marche désormais au sol, sur l'ombre du fil, mais fait voler là haut ses complices. Le spectacle ne parle donc pas de la peur, mais de la résilience, tout simplement de la vie.

Les acrobaties ont ici plus qu'ailleurs valeur de métaphore. Les artistes marchent sur les fils en costume et robes de ville, courent et s’aiment, comme dans la vie condamnés à avancer, empressés. Dans les rues- (parole d’enfant)- d’une ville suspendue. Chaque personnage a sa propre démarche, sa propre énergie- (parole de voisine)- son propre caractère. Tous croisent ou rassemblent leurs trajectoires, ils se chahutent, se séduisent, rivalisent, se désirent, s’enlacent, se cherchent, se fuient, se soutiennent, se trahissent. La tendresse du public, des enfants, va comme toujours au faux maladroit. A s’habituer à leur aisance et d’élégance, on en oublie presque le fil: il leur faut parfois tout suspendre, et nous montrer, pour que notre regard rende sa juste part à l’exploit.

C'était "Le Fil sous la Neige" d'Antoine Rigot - Les colporteurs, au Parc de la Villette, jusqu'au 28 décembre.

Photo de Jean Nussy Saint Seans, avec l'aimable autorisation du Parc de la Villette

Dans le Médecin Volant, Sganarelle se dédouble. S'improvise médecin pour tirer d'embarras une ingénue. Puis piégé par sa propre imposture, doit s'inventer un frère jumeau moins honorable, jusqu'à rencontrer de plus en plus de difficultés pour jouer les deux personnages à la fois. Il prouve au moins en passant qu'il suffit d'être pédant pour apparaître comme un médecin compétent. Etre aux yeux des autres ce qu'il n'est pas vraiment. Les ingrédients des grandes tragi- comedies qui suivront sont déja présents... mais quand il écrit le Médecin Volant (1645),

Dans le Médecin Volant, Sganarelle se dédouble. S'improvise médecin pour tirer d'embarras une ingénue. Puis piégé par sa propre imposture, doit s'inventer un frère jumeau moins honorable, jusqu'à rencontrer de plus en plus de difficultés pour jouer les deux personnages à la fois. Il prouve au moins en passant qu'il suffit d'être pédant pour apparaître comme un médecin compétent. Etre aux yeux des autres ce qu'il n'est pas vraiment. Les ingrédients des grandes tragi- comedies qui suivront sont déja présents... mais quand il écrit le Médecin Volant (1645),  pour l'autre. L'un est noble et raffiné, l'autre veule et idiot, à 100 % gouverné par ses instincts. Comme deux faces irréconciables d'une même personnalité. L'intrigue est échevelée et irrésumable. La comédie de moeurs glisse insensiblement vers la noirceur, sans renoncer à un enjouement enfantin. Voire. On ne peut que s'effrayer que chacun des actes de l'un des jumeaux engage la vie-voire la mort-de l'autre. La comédie de l'argent et de l'amour ne connait pas de pitié, la société change pour un cynisme assumé, le siècle finira par s'effondrer. Interprété sur tréteaux en pleine ville par un dimanche ensoilellé, c'est une belle illustration de ce que peut offrir le théatre édudiant, avec vigueur et sincérité, mais avec justesse pourtant.

pour l'autre. L'un est noble et raffiné, l'autre veule et idiot, à 100 % gouverné par ses instincts. Comme deux faces irréconciables d'une même personnalité. L'intrigue est échevelée et irrésumable. La comédie de moeurs glisse insensiblement vers la noirceur, sans renoncer à un enjouement enfantin. Voire. On ne peut que s'effrayer que chacun des actes de l'un des jumeaux engage la vie-voire la mort-de l'autre. La comédie de l'argent et de l'amour ne connait pas de pitié, la société change pour un cynisme assumé, le siècle finira par s'effondrer. Interprété sur tréteaux en pleine ville par un dimanche ensoilellé, c'est une belle illustration de ce que peut offrir le théatre édudiant, avec vigueur et sincérité, mais avec justesse pourtant.

cauchemard. Au

cauchemard. Au  gestes, une percussion, c'est assez pour quitter la rive et que surgissent de l'obscurité les images du Songe, de la Tempête, de Roméo et Juliette. Le choix de la sobriété. Pour emmener par les détours du conte les enfants, bouches bées, bien plus loin dans la complexité des pièces qu'on aurait pu le penser.

gestes, une percussion, c'est assez pour quitter la rive et que surgissent de l'obscurité les images du Songe, de la Tempête, de Roméo et Juliette. Le choix de la sobriété. Pour emmener par les détours du conte les enfants, bouches bées, bien plus loin dans la complexité des pièces qu'on aurait pu le penser. En manque de rencontres et de sens. Le salut est venu de la plage de Tanger, là où entre sables et eaux atlantiques s'entraînent les acrobates, entre amis et en famille, depuis toujours ou presque. Toujours est devenu aujourd'hui, Tanger s'est déplacé à Paris, la tradition s'est enrichie de modernité. Et les artistes marocains ont remis en question leur pratique, avec la complicité essentielle d'

En manque de rencontres et de sens. Le salut est venu de la plage de Tanger, là où entre sables et eaux atlantiques s'entraînent les acrobates, entre amis et en famille, depuis toujours ou presque. Toujours est devenu aujourd'hui, Tanger s'est déplacé à Paris, la tradition s'est enrichie de modernité. Et les artistes marocains ont remis en question leur pratique, avec la complicité essentielle d' par la porte de la salle du haut surgissent des comédiens qu'on ne peut pas ne pas remarquer- des ours, un curé, un juge, des dames en robes d'époque, des jeunes premiers, un Falstaff qui se saisit de bois de cerfs...- ils tournent en rond seuls ou à plusieurs, mais toujours un peu absents, et bientôt repartent dedans à l'assaut. Et chaque fois que la porte de la salle du haut s'ouvre, on entend d'où l'on est quelques répliques et des éclats de voix, des applaudissements.

par la porte de la salle du haut surgissent des comédiens qu'on ne peut pas ne pas remarquer- des ours, un curé, un juge, des dames en robes d'époque, des jeunes premiers, un Falstaff qui se saisit de bois de cerfs...- ils tournent en rond seuls ou à plusieurs, mais toujours un peu absents, et bientôt repartent dedans à l'assaut. Et chaque fois que la porte de la salle du haut s'ouvre, on entend d'où l'on est quelques répliques et des éclats de voix, des applaudissements. comédie. Du rire toujours du rire dans toute les scènes. Les acteurs de Phileas Fogg, Passepartout Aouda, et les autres acteurs seront là pour vous faire hilarer du début jusqu'à la fin.

comédie. Du rire toujours du rire dans toute les scènes. Les acteurs de Phileas Fogg, Passepartout Aouda, et les autres acteurs seront là pour vous faire hilarer du début jusqu'à la fin.