Pour ouvrir l'intégrale Shakespeare, Troilus et Cressida étaient expédiés à très grande vitesse. Pour finir, le Roi Lear prend son temps pour mourir. Cinq heures d'errance, de folie, et de délitement. Pas plus, pas moins.

C'est la première heure qui parait la plus longue. On écoute et on résiste. Comme contre tous les débuts de pièce? Malgré le Roi Philippe Desboeuf, magnétique, passé de l'autre coté de l'âge, osseux et aux longs cheveux d'argent, madré et reptilien. Mais tout au long de ces premières minutes, il n'y a rien à comprendre que l'on ne sache déjà: la grande scène du partage du royaume, les flagorneries de Gonerill et de Regane, la disgrâce de Cordelia, les premières manoeuvres d'Edmond, on connaît tout cela par coeur. Et le début de cette pièce chaque fois choque par trop d'invraisemblances. Qui peut croire à un Roi qui abdique avec tant de légèreté, et donne tout à ses filles? Il y a des difficultés insurmontables à rendre crédible la colère capricieuse de Lear contre la pudeur de Cordelia. Prétextes, fausse pistes... Pour nous mener où? Consolation: Philippe Desboeuf nous pétrifie de fascination, son interprétation du Roi Lear est dans notre esprit hantée du souvenir de celle du Roi Ferrante. Les deux personnages ont en commun d'avoir de sérieux problèmes avec le pouvoir et la vieillesse. Et chacun a sa stratégie propre pour échouer à les résoudre. Autour du phénomène Desboeuf, la distribution est homogène, ce qui n'a pas toujours été le cas durant cette intégrale.

C'est la première heure qui parait la plus longue. On écoute et on résiste. Comme contre tous les débuts de pièce? Malgré le Roi Philippe Desboeuf, magnétique, passé de l'autre coté de l'âge, osseux et aux longs cheveux d'argent, madré et reptilien. Mais tout au long de ces premières minutes, il n'y a rien à comprendre que l'on ne sache déjà: la grande scène du partage du royaume, les flagorneries de Gonerill et de Regane, la disgrâce de Cordelia, les premières manoeuvres d'Edmond, on connaît tout cela par coeur. Et le début de cette pièce chaque fois choque par trop d'invraisemblances. Qui peut croire à un Roi qui abdique avec tant de légèreté, et donne tout à ses filles? Il y a des difficultés insurmontables à rendre crédible la colère capricieuse de Lear contre la pudeur de Cordelia. Prétextes, fausse pistes... Pour nous mener où? Consolation: Philippe Desboeuf nous pétrifie de fascination, son interprétation du Roi Lear est dans notre esprit hantée du souvenir de celle du Roi Ferrante. Les deux personnages ont en commun d'avoir de sérieux problèmes avec le pouvoir et la vieillesse. Et chacun a sa stratégie propre pour échouer à les résoudre. Autour du phénomène Desboeuf, la distribution est homogène, ce qui n'a pas toujours été le cas durant cette intégrale.

Seconde heure, des fourmis dans les jambes, mais l'affaire décolle pour de bon avec le retour de Kent (l'excellent Jérome Keen), qui entraîne Lear et son fou vers d'étonnants terrains bouffons. Joue-t-on souvent ces scènes là de cette façon si légère? Le roi Lear n'est pas si digne que cela, plutôt un enfant terrible, on en excuserait presque son hôtesse Gonerill d'exiger des coupes budgétaires dans cette escorte si tapageuse. Ces enfantillages constituent ils les premières manifestations de la folie de Lear? On ne ressent nulle pitié à être témoin de son aveuglement. La tension monte, c'est le retour chez Regane, enfin Lear est chassé, au dehors, dans la tempête, hors du monde. Les choses sérieuses vont commencer. Une dame ronfle sur son siège, mais c'est plutôt bon signe, car le reste de la salle en est agacé. On sort 10 minutes à l'entracte, rassuré d'avoir envie d'y retourner. On lit une interview de Jeener sur un mur, on y apprend qu'avec Shakespeare le T.N.O. a fait sa meilleure recette depuis sa création. Très bonne nouvelle, tant mieux pour les comédiens, on espère juste qu'il restera de quoi remplacer quelques fauteuils.

Retour pour la troisième heure, on est accueilli et ébranlé par la tempête. On s'abîme d'un coup dans une pièce devenue onirique, un aspect qu'on avait un peu oubliée. Les personnages sont dispersés par les éléments, les liens entre eux se brisent. Basculement et vertige au moment précis où, au milieu de fumées aux couleurs psychédéliques, Edgar/Tom apparaît. Créature chauve et nue, balbutiante, contrefaite, primitive. beuglante. Place à la folie, et dans notre regard une incompréhension jubilant et inquiète. Réplique celebrissime "Toi aussi tes filles t'ont tout pris?" Lear lui tend son manteau de peaux de bêtes, tous deux dansent nus, quitte à choquer silencieusement quelques vieilles barbes dans le public, qui viendront s'indigner sur le livre d'or. Faux problème: Jeeener n'est pas du genre à déshabiller Tartuffe pour épater. C'est juste qu'à lire W.S.,Tom doit être nu, donc il est nu: c'est aussi simple que cela. Et il est d'ailleurs toujours aussi difficile d'écrire quoique ce soit à propos des mises en scène de Jeener, tant celles-ci se caractérisent par leur humilité. Par un parti pris de transparence. Aucun effet déplacé, aucun procédé anecdotique qui donnerait prise à des commentaires faciles. Le regard est dirigé sur les acteurs, qui oublient de s'économiser. A défaut de décors, une utilisation quasi métaphysique des lumières... et un goût confirmé pour les "beaux" placements. Pas d'option fermée, la mise en scène reste ouverte sur les multiples sens de l'oeuvre, nous laisse libre. Mais, puisqu'il n'y a jamais de lecture vraiment neutre et objective, une interprétation spirituelle de la pièce est plus que suggérée...

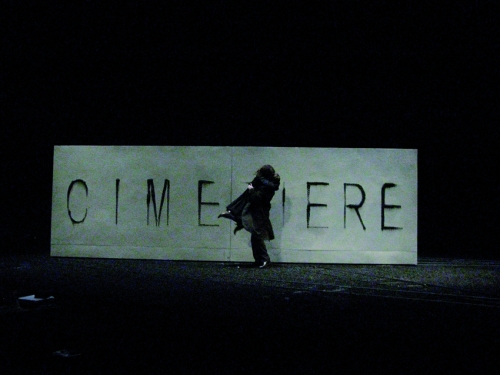

Quatrième heure enchainée: ankylose certaine, mais on est passé au delà de la fatigue pour s'abandonner à l'ivresse de ressentir. Le sentiment intense de tout voir et tout comprendre par instants, la frustration de se perdre le moment d'aprés dans la confusion. Le sujet de la pièce s'est définitivement déplacé de l'étude du pouvoir et de l'ingratitude, pour essentiellement parler du dépouillement, de la mort. Desboeuf est toujours excellent, mieux que cela. Tant pis pour les brechtiens: on a depuis longtemps oublié qu'il joue. Sublimement, l'intrigue tourne à vide, malgré l'agitation des armées et les rebondissements des intrigues. Quelque part hors la scène, les soldats des différentes factions s'affrontent pour rien. Car Lear est ailleurs. Revenu à l'essentiel. Rien de plus, rien de moins, qu'un homme prés de mourir. Car Gloucester, qui avec ses yeux ne voyait jamais rien, est pour de bon énucléé. Jeener montre l'homme. Réduit à l'essentiel. Le fou et l'aveugle errent dans un monde qui se désagrège, privé de Roi, d'ordre et de raison. Tous deux restent cruellement hors d'atteinte des tentatives de leurs amis pour les faire revenir dans la société. Le langage obscurcit ce qui reste de réalité, il n'est plus besoin du fou. Le ciel est vide. On se perd. Pas de décors ici, ce qui ne fait que donner plus de force à l'impression d'irréalité spatiale, d''indéfinition des lieux, qui caractérise la pièce. Jusqu'au paroxysme de la scène de la falaise, où la convention théâtrale atteint son point d'abîme.

Cinquième Heure: la bouteille d'eau est presque vide, mais le niveau de tension reste élevé. C'est comme du théâtre existentialiste avec des combats à l'épée. Lente décrue. Les "mauvais" personnages succombent à la logique de leurs ambitions et de leurs folies. Les "bons" aussi. Tous sont punis. On sent venir la fin, le taux de mortalité monte en flèche, les morts sont tristes et inutiles. N'ont même plus d'importance. Ovations. On sort, poursuivi par Lear pour longtemps encore, n tout cas plus que cinq heures.

C'était Le Roi Lear ♥♥♥♥♥ de William Shakespeare, mis en scène par Jean Luc Jeener, avec Philippe Desboeuf, et quinze comédiens, au T.N.O.

Prochaine et dernière représentation dimanche 9 mars, dernier jour de l'intégrale W.S.

Guy

Sur quel pied peut-on jouer, de quel oeil peut-on voir, aujourd'hui, le Marchand de Venise? On s'aventure sur un terrain moralement plus périlleux encore que celui où évolue

Sur quel pied peut-on jouer, de quel oeil peut-on voir, aujourd'hui, le Marchand de Venise? On s'aventure sur un terrain moralement plus périlleux encore que celui où évolue  C'est la première heure qui parait la plus longue. On écoute et on résiste. Comme contre tous les débuts de pièce? Malgré le Roi Philippe Desboeuf, magnétique, passé de l'autre coté de l'âge, osseux et aux longs cheveux d'argent, madré et reptilien. Mais tout au long de ces premières minutes, il n'y a rien à comprendre que l'on ne sache déjà: la grande scène du partage du royaume, les flagorneries de Gonerill et de Regane, la disgrâce de Cordelia, les premières manoeuvres d'Edmond, on connaît tout cela par coeur. Et le début de cette pièce chaque fois choque par trop d'invraisemblances. Qui peut croire à un Roi qui abdique avec tant de légèreté, et donne tout à ses filles? Il y a des difficultés insurmontables à rendre crédible la colère capricieuse de Lear contre la pudeur de Cordelia. Prétextes, fausse pistes... Pour nous mener où? Consolation: Philippe Desboeuf nous pétrifie de fascination, son interprétation du Roi Lear est dans notre esprit hantée du souvenir de celle du Roi

C'est la première heure qui parait la plus longue. On écoute et on résiste. Comme contre tous les débuts de pièce? Malgré le Roi Philippe Desboeuf, magnétique, passé de l'autre coté de l'âge, osseux et aux longs cheveux d'argent, madré et reptilien. Mais tout au long de ces premières minutes, il n'y a rien à comprendre que l'on ne sache déjà: la grande scène du partage du royaume, les flagorneries de Gonerill et de Regane, la disgrâce de Cordelia, les premières manoeuvres d'Edmond, on connaît tout cela par coeur. Et le début de cette pièce chaque fois choque par trop d'invraisemblances. Qui peut croire à un Roi qui abdique avec tant de légèreté, et donne tout à ses filles? Il y a des difficultés insurmontables à rendre crédible la colère capricieuse de Lear contre la pudeur de Cordelia. Prétextes, fausse pistes... Pour nous mener où? Consolation: Philippe Desboeuf nous pétrifie de fascination, son interprétation du Roi Lear est dans notre esprit hantée du souvenir de celle du Roi