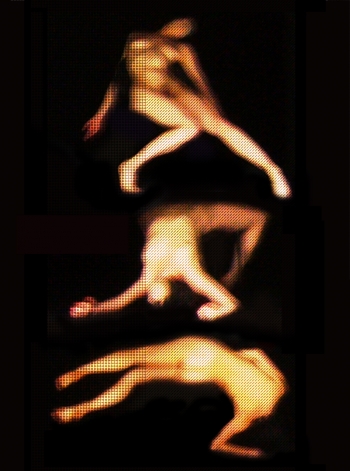

Soyeuse surprend, en surgissant de derrière les bacs à shampoing. Mais semble une brave bête malgré ses airs de yeti à longs poils noirs, gros toutou inoffensif et apprivoisé à l’instar des renards sélectionnés par Dimitri Belaiev. Il ne faut pas avoir peur des monstres poilus, tous les enfants savent ça. Soyeuse s’adapte vite à de nouveaux milieux- ici un salon de coiffure (on souhaite bon courage à son coiffeur). Soyeuse balaie le sol avec des gestes de diva. D’évidence, Soyeuse a besoin de regards attentifs et de gestes d’affection. J’avais fait sa connaissance lors de sa performance avec Emmanuel Rabu, qui est aujourd’hui absent, mais dont on entend la voix et les textes. Soyeuse me tend une brosse, je brosse son dos vigoureusement, comme je fais avec mon chat. Soyeuse semble apprécier. C’est déja un échange. Soyeuse n’a ni yeux ni visage mais s’exprime par gestes, généreusement. On réverait dune telle liberté. Soyeuse se trémousse sur un morceau cuivré de Sun Ra. Joies premières. Sous toute cette pilosité, difficile de pénétrer ses émotions, ses pensées. Où est l’acquis, où est l’inné? Il parait que l’animal songe à surgir dans de nouveaux lieux comme bon lui semble. Et que sous les poils se cache le danseur Lionel Hoche. Légende urbaine ?

A la bête succède la belle: Sarah Trouche. Sensation: nudité blanche, lisse et poudrée. Très féminine, très sexuée. Mais l’attention se focalise sur ses cheveux. Quatre très longues, épaisses, tresses sont attachées à sa chevelure, passent par des poulies fixées au plafond. Aux extrémités de ces tresses sont attachés quatre poids, apparemment de 25 kg chacun. Je crains presque que ne se prépare une sorte de torture médiévale. Les assistants s’affairent. Puis lentement la performeuse se plie, les tresses se tendent, par les poulies, les poids se soulèvent. On entend des chœurs héroïques. Intensité instantanée. On craint pour elle, son corps. La tension est évidente, ainsi que la concentration à l’œuvre dans cet équilibre. Mais, sans vraie expression, elle ne nous communique aucun signe de souffrance, on ne peut que supposer ce qu'elle éprouve. Elle ne nous regarde pas. Quand la performance est achevée, au bout d’une dizaine de minutes, je reste plongé dans l’irréalité, sur l’impression d’une illusion. L'action est forte, dans quelle direction va-t-elle? A-t-elle eu mal? S’il s’agit d’une épreuve, quel sens lui donner? Pourquoi est-elle nue? En signe de vulnérabilité? Pour nos yeux? S’est elle mise en danger? Le titre est ensuite annoncé: Action for Korea, et le contexte: cette performance a été accomplie pour la première fois sur la zone démilitarisée entre les deux Corées. S'il y a là une dimension politique, je suis d’autant plus perplexe. Cette performance d’une dizaine de minutes est-elle trop brève pour être méditée? Ou la verrais-je mieux avec plus de recul?

Le dimanche après midi, au générateur de Gentilly, Manon Harrois se fait tresser les cheveux à l’africaine. Mais cette action, et ses suites, dureront plus de trois heures. La performeuse est habillée en noir. Il s’agit d’une cérémonie. Prenant le micro, elle nous entraine d’une seule vibration de sa voix dans les souvenirs de traditions enracinées. On ne connait pas la langue de ces beaux chants, mais il s’agit de deuil. Assise, son image projetée au mur, elle revient souvent au temps présent, interroge la femme qui la coiffe derrière, en répétant: «il t’en reste combien» ? Mais le temps s’écoule comme il faut, comme il veut, tresse après tresse, geste après geste. Le public va et vient, alors que d’autres actions ont lieu à proximité. C’est vrai qu’à chaque instant donné il y a peu à voir, le changement ne se manifeste qu’insensiblement. Quand je reviens, tous ses cheveux sont en tresses, et les assistants commencent à les relier aux fils d’un métier à tisser loin derrière. Pas de poids ici, pas de verticalité, mais une pression constante, de long fils horizontaux qui l'un aprés l'autre la relient à cet instrument ancestral. Elle chante encore les chants du passé, parle à son assistante : «encore combien? Les gens vont se lasser!» Mais elle reste prisonnière immobile et patiente de ce rituel encore mystérieux. Cela dure, et la durée tue l’impatience. Plus tard encore, elle est enfin attachée de tous ses cheveux à la machine. Une autre phase commence. Un complice s’installe sur le métier à tisser, la performeuse le guide de la voix dans ses gestes répétitifs: jouer des pédales, faire passer la navette, serrer les fils blancs. Cela prend du temps, comme tout, avant notre ère technologique. Elle, les fils, le tisseur et le metier dessinent une longue ligne. L’assistante entreprend de peu à peu découper les vêtements noirs de la performeuse, les apporter prés du métier à tisser afin qu’ils soient utilisés avec le fil blanc. Un long rite de passage a commencé, ponctué de chants. « En as tu encore pour longtemps? » demande-t-elle souvent avec un rien de dérision à l’artisan improvisé qui s’affaire sur le métier. De la tête, elle maintient la pression sur les fils qui permettent à l’instrument de fonctionner, accepte le sacrifie morceau par morceau de ses vêtements alors que sur le métier ils sont recyclés, régénérés. Plus tard, après une heure ou deux elle sera nue, comme pour une nouvelle naissance, puis libérée des fils, avant de se revêtir du nouveau vêtement qui aura été confectionné.

Plus tôt dans l’après midi. Romina de Novellis joue, elle aussi, sur la durée. Séparée du public par un rideau de guirlandes de fête, comme pour signifier une joie forcée, elle danse. Elle tourne sans fin et sans repos, figée dans l’apparence. Belle, entourée de très longs voiles rouges qu’elle peine à ajuster. Elle est empêtrée mais ne peut s’arrêter. Elle se défait ou se recouvre des tissus-on ne sait- en des mouvements cycliques. Ils glissent sur son corps, se défont pour découvrir chairs et intimité avant de se reformer autour d’elle. Elle tourne au son de musiques traditionnelles désuètes qui tournent en boucle: des chants de femme ou des fanfares, des airs de noël, qui lorsqu’ils s’achèvent laissent croire à chaque fois à la fin de la performance. Non, tout recommence, porté par différentes intensités : énergie, lassitude, fatigue, ivresse, transe, épuisement… Sourire toujours obligé, sa détresse devinée, elle semble une éternelle prisonnière de sa condition.

C’était dans le cadre de Frasq, rencontre de la performance: Lionel Hochel (Soyeuse) et Sarah Trouche (Action for Korea) au salon Renato Badi avec Glamorama, Manon Harrois (Attachement) et Romina de Novellis (Guirlande-Partie1) au Générateur de Gentilly.

Frasq continue, cet aprés midi, au générateur de Gentilly.

Guy

Photo 1 DR avec l'aimable autorisation de Lionel Hoche

Photo 2: GD