On a vu il y a quelque jours en couverture de The New Yorker cette image forte: Une infirmière avec un masque dans un couloir d’hôpital en pleine d'activité (et tout en teintes bleues), fait un signe à son mari et ses enfants, petites formes (toutes roses) sur l'écran de son portable. En un seul dessin beaucoup est dit: une humanité d'autant plus intense que la scène est simple et lisible. Dans le quotidien une fenêtre sur intériorité du personnage, mais sans sentimentalisme. La dureté du contexte est comme apprivoisée par le dessin rond de Chris Ware, sa neutralité.

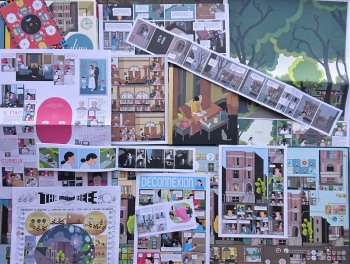

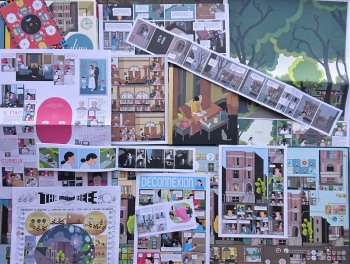

Il en est de même avec la somme que constitue Building Stories. Mais là avec des milliers d'images, résultats de 10 ans de travail. Rassemblées- mais sans être ordonnées- dans ce qui ressemble à un coffret de jeu. L'objet improbable et imposant renferme 14 supports de lecture: plateau, journal, livre broché ou à dos carré... de toutes tailles. Sans mode d'emploi, ni chemin imposé: toute la liberté au hasard de plonger sans chronologie dans les épisodes de la vie ordinaire des personnages qui y sont décrits. On aime s'y perdre un peu, beaucoup, bientôt passionnément. Pour vite découvrir qu'à l'intérieur d'un même récit, d'une même image... présent, passés, futurs dialoguent. Car il est surtout question d'intériorité, de la manière dont les protagonistes songent à eux-mêmes, aux variations d'eux-mêmes au fil des périodes. Jusqu'à nous faire douter de ce qui est vrai, et de ce qui rêvé. Le temps se relativise. Ici des gestes quotidiens sont décomposés à l’extrême, là une seule page voit défiler toute la vie d'une femme, d’enfant à vieillard, alors qu'elle descend l'escalier. Saisissante illustration de la permanence de notre être conscient sous l'apparence des années.

S'impose comme le cadre de beaucoup de scènes un vieil immeuble, souvent présenté en coupe, façade ouverte, pour y dévoiler les activités de ses habitants, et la tentation est grande de comparer Building Stories de Chris Ware à la Vie Mode d'emploi de Georges Perec. Et le double sens du titre américain nous y incite. Mais au delà d'une première impression commune de foisonnement, de vertige partagé devant les ambitions des deux œuvres, il apparaît vite que les projets différent. Perec, dans un combat impossible contre un vide que jamais il ne nomme, dans une entreprise d’exhaustivité perdue d'avance, accumule une multitude de détails et fictions, avec un détachement pudique et sans jamais nous inviter à l'empathie avec les personnages.

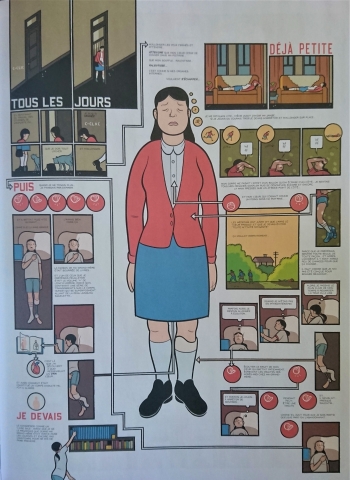

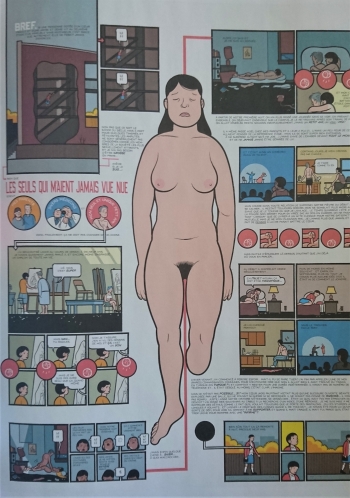

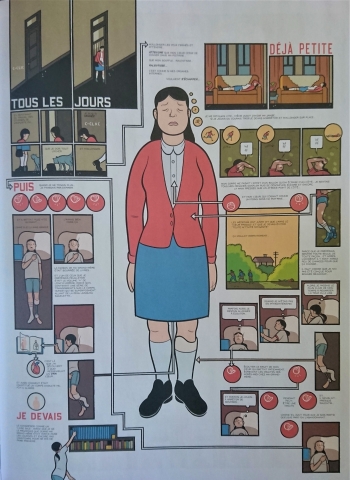

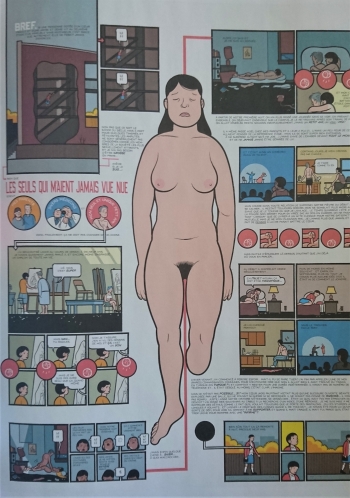

A l'inverse, l'exploration à laquelle se livre Chris Ware est plus verticale, concentrée sur l'humanité. Ainsi les récits privilégient l'un des personnages, une femme unijambiste, et la suivent hors de l'immeuble vers d'autres lieux de sa vie. A loupe, comme afin que d'elle plus rien ne puisse être caché: faits, corps, pensées. On pourrait alors plutôt comparer l'oeuvre à "une vie" de Maupassant.

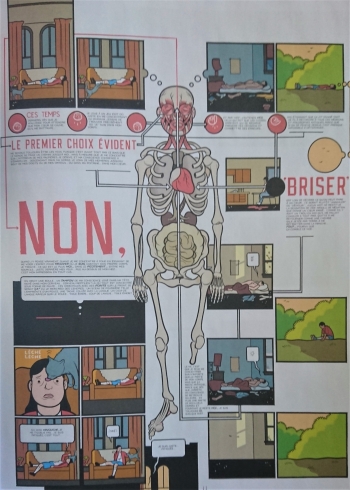

La profondeur de l'observation prend donc le pas sur la diversité des histoires. La subjectivité aussi sur le narrateur omniscient: il y ici à lire plus de silences que de paroles. Des gestes, lents, des pensées, des rêveries. Car tout pense chez Chris Ware, tout est vivant, sensible, tout est sujet. Les gens bien sur, mais le chat aussi, et Brandford (la meilleure abeille du monde!), peut-être les fleurs que l'on hésite à couper, même le vieil immeuble qui porte des jugements désabusés sur ses habitants.

Ces pensées sont mélancoliques, souvent, car il s'agit de montrer la vraie vie. Celle qui est faite de petits bonheurs, d'un peu d'amour, de sexe mais surtout de pertes, de déceptions, de désamour, de solitude, de soucis financiers, de communication impossible, de projets avortés et d'illusions perdues. Et de toilettes bouchées.

Pourtant la lecture de Building Stories inspire plus de sentiments positifs que de tristesse, comme une invitation à la résilience. Et ne lasse jamais, malgré le parti pris de s'inscrire dans le réalisme et le quotidien. Est ce format rassurant de la boite de jeu, qui parle à notre enfant intérieur?

Est ce dù au grand art du récit graphique que Chris Ware met en oeuvre?

A rebours de l’honnêteté et de la dureté des thèmes, l'apparente neutralité du dessin nous apaise et nous rassure: géométrie, pictogrammes, rondeurs, contours bien nets et aplats de couleur appliqués aux visages, corps, et décors. Ce style, à la limite du dessin fonctionnel, doit sans doute moins à la ligne claire qu'à l'efficacité des comic strips.

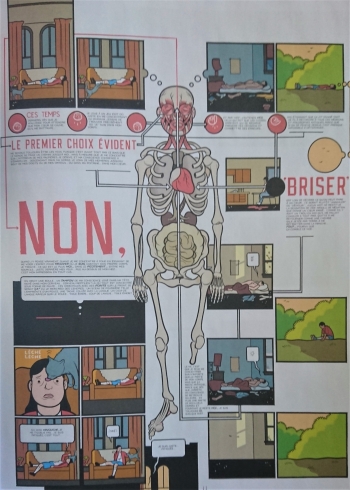

Certains peuvent en ressentir de la froideur, j'y vois de la bienveillance. Surtout la complexité de la narration se combine avec la variété des procédés graphiques employés. Tout la palette est utilisé, allant des images en pleine page à des divisions en très petites cases, surtout avec des planches de compositions complexes et étonnantes. Jamais la virtuosité n'est utilisée sans but, lisible elle sert le sens. Des planches se répondent, et reprennent parfois au centre chaque fois une version différente du même personnage dont on comprend les évolutions de page en page.

La lecture est non seulement double, de la case à la perception de la page entière, mais triple, dans les correspondances d'une page à l'autre. Là des flèches, signes et pictogramme organisent d'images en images le fil des pensées et des causalités. En inventivité, les limites et les conventions de la bande dessinée sont repoussées. Un soin méticuleux est apporté aux maisons et décors, cadres de vies qui cadrent tant les vies, les déterminent. Sous nos yeux ces lieux vivent, vieillissent et meurent eux aussi.

L'art graphique de Chris Ware nous montre de quelles matières, de murs et de rêves, notre vie est faite.

Guy -sous confinement- avril 2020

du soleil levant, mais plonge coté obscur de l'underground. Attaque brute ce soir: le saxophoniste éructe free tandis qu'un couple se livre à une démonstration savante de Kinbaku. La femme s'élève encordée sur la musique groupe de jazz Cosmos report (allusion à Weather Report? Peut être dans son incarnation la plus sauvage). Et les propositions se suivent, variées, en sets de vingt minutes qui évitent de lasser. Jamais de ma vie je n'avais écouté du glam-punk japonais. Avec Sister Paul, ça c'est fait.

du soleil levant, mais plonge coté obscur de l'underground. Attaque brute ce soir: le saxophoniste éructe free tandis qu'un couple se livre à une démonstration savante de Kinbaku. La femme s'élève encordée sur la musique groupe de jazz Cosmos report (allusion à Weather Report? Peut être dans son incarnation la plus sauvage). Et les propositions se suivent, variées, en sets de vingt minutes qui évitent de lasser. Jamais de ma vie je n'avais écouté du glam-punk japonais. Avec Sister Paul, ça c'est fait. Comme dans tous les duos électriques qui suivent, la batterie cogne binaire, avec une énergie revigorante et les amplis saturent. The Tug aussi décape les oreilles en structures basiques, Reiko Nagayama les apaise avec des accents folks, avant que Kokkei no door ne remette des décibels. je suis évidemment frustré de tout ce qui m'échappe, en néophyte, de ces expressions de (contre)culture, amusé de reconnaitre les avatars des courants musicaux anglo-saxon, du folk au rock, avec chaque fois une couche en plus. Est-ce un contresens de croire que ce plus est fait en grande partie d'extravagance, de fantaisie, de second degré? Mais

Comme dans tous les duos électriques qui suivent, la batterie cogne binaire, avec une énergie revigorante et les amplis saturent. The Tug aussi décape les oreilles en structures basiques, Reiko Nagayama les apaise avec des accents folks, avant que Kokkei no door ne remette des décibels. je suis évidemment frustré de tout ce qui m'échappe, en néophyte, de ces expressions de (contre)culture, amusé de reconnaitre les avatars des courants musicaux anglo-saxon, du folk au rock, avec chaque fois une couche en plus. Est-ce un contresens de croire que ce plus est fait en grande partie d'extravagance, de fantaisie, de second degré? Mais  lorsque, sur la musique de Kuri, glissent des danseuses vêtues des peintures de

lorsque, sur la musique de Kuri, glissent des danseuses vêtues des peintures de

Histoire: La putain rencontre l'employé, qui rencontre la coiffeuse, qui rencontre le propriétaire, qui rencontre la secrétaire, qui rencontre le poète, qui rencontre la comédienne, qui rencontre le député, qui rencontre la putain, pour que la ronde soit bouclée. Rencontres au sens sexuel du terme.

Histoire: La putain rencontre l'employé, qui rencontre la coiffeuse, qui rencontre le propriétaire, qui rencontre la secrétaire, qui rencontre le poète, qui rencontre la comédienne, qui rencontre le député, qui rencontre la putain, pour que la ronde soit bouclée. Rencontres au sens sexuel du terme.