Densité et confusion... Ce théâtre roboratif et ambigu laisse ouvertes pistes et interrogations.

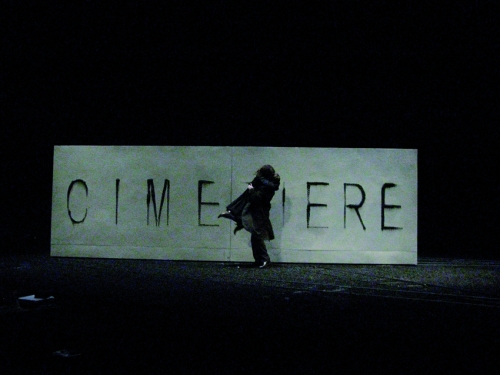

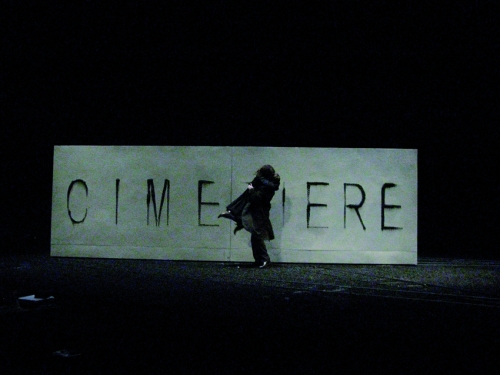

Howard Baker organise l'inintelligibilité avec délectation, parasite l'Hamlet de Shakespeare. Il fait ainsi l'économie de la présentation des personnages...quitte à en faire surgir de nouveaux: Albert l'amant de Gertrude, le serviteur Cascan... Sitôt le sujet posé, le détourne, le pervertit, l'obscurcit: "Ce qui est intéressant dans les pièces classiques, ce sont les absences"(1). La perspective de la pièce se renverse, organisée autour de Gertrude. Gertrude dans l'oeil du cyclone, autour d'elle le chaos s'amplifie, emporte une à une ses victimes. L'intrigue progresse pas à pas, mais souterraine. Giorgi Barberio Corsetti renonce à simplifier quoi que ce soit par la mise en scène, sature le plateau d'effets et de signes, dont l’accumulation peut indisposer. Autant de résonances visuelles et sonores de l'étrangeté. Les arbres se replient dans la terre ou descendent du plafond, les linges s'envolent sur les cordes, les éléments de décor coulissent sur aiguillages jusqu’au vertige, ou se renversent de l'horizontal au vertical. Toujours à contre-pied, le langage se dérobe, heurté, coulé... Pour peindre passion et folie, d'un point de vue ni cynique, ni compassionnel mais.... comment dire? Judicieusement, l'interprétation reste à l'écart de toute hystérie, drôle et subtile. Juste Anne Alvaro (Gertrude) par moments noie le texte. Ce théâtre se mérite, se fait plus admirer qu'il n'emporte. C'est un extraordinaire objet d'étude, pour en premier lieu l’étude de Gertrude

Gertrude donc au centre de l'attention, et au centre d'elle l'orgasme, la jouissance. Enfin: le cri. Entrée: Claudius copule avec Gertrude sur le cadavre du roi- à peine refroidi. Gertrude nue, le cri surgit. Cladius dés lors n'a de cesse que de le saisir, à nouveau le susciter. L'obsession est lâchée, le cri toujours guetté, même si en prés de trois heures de durée, il n'est pas question que de cela. Cette recherche est fatale, existentielle, désespérée: ce cri est cosmique, "le cri est plus que la femme, même s'il sort de la femme". La féminité reste mystérieuse à Claudius, inaccessible, telle le corps de Gertrude un moment au balcon, il bondit alors pour l'atteindre, sans succès. Gertrude théorise moins, constate pourtant "Pour toi, c'est Dieu, ma nudité". Mais surtout vit et jouit, inextiguible, aimante et souveraine, égoiste, enfante une fille, plutôt qu'à celle-ci offre le lait de son sein à l’amant, accumule robes et chaussures comme autant d’attributs, jusqu’à porter un « manteau de prostituée », se donne au jeune Albert. Hamlet en est pétrifié, petit garçon à jamais devant sa mère sur-sexualisée, moraliste impuissant, ne parvient à toucher sa fiancée qu'avec des mots. Cascan, le serviteur de Gertrude, se languit d'amour dévoué et boit la coupe entière de sa loyauté, porte des paroles d'une clairvoyance inutile. Isola, mère de Cladius, elle aussi jouisseuse mais refroidie par les ans, voit la catastrophe arriver, et tente d'éloigner Gertrude de Cladius pour le sauver, essaie de la jeter dans les bras d'Albert. Las, Gertrude et Claudius éperdus et passionnés baisent encore et toujours comme des lapins tragiques- disons "baiser" pour se mettre au diapason de la judicieuse obscénité du texte. Albert, de retour et tout autant fasciné, est plus déterminé et pragmatique : « Je ne suis plus un jeune homme, j’ai des armées massées à la frontière : montrez moi votre cul ! ». Le cri grince à nouveau à l'unisson du violon: cri de plaisir et douleur lors de l'enfantement, cri de désespoir à la mort d'Hamlet, cri arraché au prix des naissances et des vies. Donc tout finit dans le sang. Sex kills!

C'était Gertrude (Le Cri), d'Howard Barker, mis en scène par Giorgi Barberio Corsetti Au théatre de l'Odéon, et c'est fini.

Guy

Tous en parlent le Spectateur Turbulent, Neigeàtokyo, Les trois coups, theatredu blog.

Lire ici: Le Cas Blanche Neige

Photos d'Alain Fonteray, avec l'aimable autorisation du théatre de l'Odéon

(1) Howard Baker dans "Transfuge" de janvier

![21[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/00/2023413456.jpg)

plus délabrée. Chacun ici perd ses repères: Orgon flou et absent à lui même. Et- moins évident- Tartuffe plutôt vulnérable, victime de ses passions, qu'expert en manipulation. Perdu nous aussi on l'est un peu dans les codes de jeux. Les deux personnages principaux évoluent dans les demi-teintes de la subtilité et de l'inattendu. Mais Dorine en rajoute des tonnes de bon sens et de gouaille. Non sans drolerie, mais où sommes nous? Dans les rimes, dans le non-dit, ou dans les conventions d'un théâtre naturaliste, voire celles d'une comédie de boulevard? C'est peut-être l'hébétude adolescente de Mariane qui réussit à nous surprendre. Et la belle neutralité d'Elmire, qui laisse la sensualité se deviner par transparences. Chacune des partitions- prise à part- est bien réglée. Mais on n'apprend rien de plus qui nous permettrait de mieux comprendre la folie d'Orgon, qui gagne toute la maison. On est pas plus avancé: on s'enfonce. Le décor vient de grimper d'un étage, et les portes aussi: Damis tient son effet et fait rire la salle à bon compte, en ne pouvant sortir par où il est rentré. Justement, on ne sait plus où l'on est. On reconnait l'extraordinaire, implacable, texte de Molière. Rien à dire: impeccablement articulé, respecté à la lettre. Traité avec trop de respect? On n'arrive pas à s'en contenter, sans un engagement vraiment affirmé dans la mise en scène. L'ambiguité géne plus qu'elle ne stimule. Pourquoi ce choix de l'indécision, ce retoilettage de l'oeuvre, par touches de brillant effets? Orgon s'effondre, les murs continuent à s'élever, les personnages à accompagner la chute de la maison Usher. En haut le ciel, en bas l'enfer? Pourtant, il est plus question de folie que de religion, même si Tartuffe finira précipité par une trappe plus bas encore. D'ailleurs on ne sait plus vraiment de quoi il est question. En tout cas, quand on est tombé tout au fond du trou, guêre d'espoir en vue, le Roi justicier et omnipotent nous apparait dans le même costume puritain new look que celui de Tartuffe et d'Orgon. Dans ce décor qui, vu de loin, semble une boite qui nous laisse enfermé.

plus délabrée. Chacun ici perd ses repères: Orgon flou et absent à lui même. Et- moins évident- Tartuffe plutôt vulnérable, victime de ses passions, qu'expert en manipulation. Perdu nous aussi on l'est un peu dans les codes de jeux. Les deux personnages principaux évoluent dans les demi-teintes de la subtilité et de l'inattendu. Mais Dorine en rajoute des tonnes de bon sens et de gouaille. Non sans drolerie, mais où sommes nous? Dans les rimes, dans le non-dit, ou dans les conventions d'un théâtre naturaliste, voire celles d'une comédie de boulevard? C'est peut-être l'hébétude adolescente de Mariane qui réussit à nous surprendre. Et la belle neutralité d'Elmire, qui laisse la sensualité se deviner par transparences. Chacune des partitions- prise à part- est bien réglée. Mais on n'apprend rien de plus qui nous permettrait de mieux comprendre la folie d'Orgon, qui gagne toute la maison. On est pas plus avancé: on s'enfonce. Le décor vient de grimper d'un étage, et les portes aussi: Damis tient son effet et fait rire la salle à bon compte, en ne pouvant sortir par où il est rentré. Justement, on ne sait plus où l'on est. On reconnait l'extraordinaire, implacable, texte de Molière. Rien à dire: impeccablement articulé, respecté à la lettre. Traité avec trop de respect? On n'arrive pas à s'en contenter, sans un engagement vraiment affirmé dans la mise en scène. L'ambiguité géne plus qu'elle ne stimule. Pourquoi ce choix de l'indécision, ce retoilettage de l'oeuvre, par touches de brillant effets? Orgon s'effondre, les murs continuent à s'élever, les personnages à accompagner la chute de la maison Usher. En haut le ciel, en bas l'enfer? Pourtant, il est plus question de folie que de religion, même si Tartuffe finira précipité par une trappe plus bas encore. D'ailleurs on ne sait plus vraiment de quoi il est question. En tout cas, quand on est tombé tout au fond du trou, guêre d'espoir en vue, le Roi justicier et omnipotent nous apparait dans le même costume puritain new look que celui de Tartuffe et d'Orgon. Dans ce décor qui, vu de loin, semble une boite qui nous laisse enfermé.

que Kurt Weilaurait pu composer, style spreech-gesang décadent, des histoires de filles perdues mais pieuses et de marins.

que Kurt Weilaurait pu composer, style spreech-gesang décadent, des histoires de filles perdues mais pieuses et de marins.