Il faut oser (du moins d'un point de vue de parisien...). D'abord trouver Lieusaint, entre autoroute, lotissements et friches, entre Senart et Melun, oser braver les sens interdits et les rond-points, les panneaux attention travaux, s'accrocher à la certitude qu'il y a quelqu'un de vivant au bout du noir et du froid en se souvenant de la gentille voix au téléphone ("surtout ne rebroussez pas chemin"), ensuite éviter engins de chantiers, plots de beton, le long du chemin défoncé, chercher la "Serre" à la lueur des phares, les derniers mêtres acueilli par des guirlandes lumineuses, mais pas encore de lampions.

Il faut oser ensuite faire l'expérience du théâtre sans paroles, après avoir été le spectateur intéressé d'une danse parlée. Peut-on vraiment? D'abord plongé dans une ambiance de glapissements animaux, de fumée décomposée et d'odeurs de sciure. Puis le quatrième mur fait un retour spectaculaire: c'est un long mur circulaire, un grand enclos de bois, avec de larges meurtrières. Ils sont à l'intérieur. (1) Des corps dedans, nous à l'extérieur, des yeux. Il faut oser trouver sa place, et être libre d'en changer, ou y être obligé quand l'une de ces fenêtres brutalement est fermée. Oser s'approcher au plus prés des personnages, mais toujours séparé d'eux. Notre point de vue de spectateur en est efficacement renouvelé, et déja coupable, posé sur les étranges spécimens d'un zoo humain. Le dispositif scénique déjà suggère-plutôt impose-une interprétation d'ensemble: celle d'un groupe humain en vase clos. Condamné à répêter drames et situations, privé de langage et de sens. A-t-on jamais prété un dessein, une intention, à un tigre ou à un singe qui tourne en cage? Sont-ils enfermés là depuis longtemps? Le calendrier semble déchiré à la page d'une France d'avant les années soixante-dix: bistrot, casquette et bretelles, flipper, robes aux couleurs de rideaux délavés, pompe à essence, rutilances rouillées. L'eau qui croupit au sol, où surnagent des épaves, témoigne de la stagnation et de la decadence générale. Plus c'est crasseux et déglingué, plus cela parait vrai. Puis, à la reflexion, trop vrai pour vraiment l'être: plutôt parfaitement archétypal, aux couleurs recomposées de notre mémoire collective, comme s'agissant des reconstitutions d'époque dans les parcs d'attraction. Mais les parades sont ici bien sombres, violentes et fantasmées.

Que font-ils en rond, pieds dans l'eau, sous les lumières glauques? Rien de très beau quand le langage leur fait défaut. Rien de beau, moralement s'entend, esthétiquement c'est autre chose. Ne reste à cette humanité en boite, muette et avinée, que noirceurs, pulsions, et sales habitudes. Et quelques grammes d'amour noyés dans l'huile et la boue. Pour des scènes chocs et découpées dans le vif, qui capturent le regard, sans espoir d'évasion. Les cris s'entrechoquent mais les mots restent enfermés, les coups volent, les concupiscences suintent, les idiots rient, la pin-up se pâme par à-coups au flipper, la fille en bas résilles se languit, les faibles sont brutalisés et humiliés, des rondeurs humides et impudiques débordent d'un tub, les personnages boivent un coup et s'en mettent partout, ils se vautrent, se bagarrent, hurlent, tortillent du bide ou de la croupe, font les beaux, glissent et s'abiment dans la flotte, dansent un rock 'n roll abatardi, martyrisent les victimes, betifient pour noël, sortent un tank de sa bâche, et le coq empaillé, jouent à la guerre, se tuent. Tout s'enchaine et tourne, grotesque et désesperé, tout est fort et tout s'oublie vite. Avec la frustration de penser qu'on en garde bien moins que tout ce qui y a été mis. Les partis pris scéniques étant ce qu'ils sont, on a bien du mal à suivre la narration, ou à l'organiser nous même. Etrangement, nous sommes moins préparés à faire ce travail ce soir que lorsque nous regardons de la danse. Un travail à prolonger? Surement. Mais nous-mêmes tournons autour du mur, privé de langage nous aussi, pour un temps. Soudain, la palissade cède....

C'était Côte d'Azur de Denis Chabroullet du théâtre de la Mezzanine, à La Serre de Lieusaint

les lundis, vendredis et samedis, jusqu'au 8 décembre.

Guy

(1) Pourquoi, avant que les volets ne soient soulevés, ne voit on que des spectatrices qui essaient de zeuiter entre deux planches?

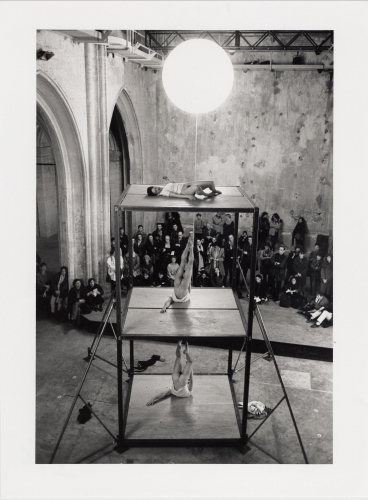

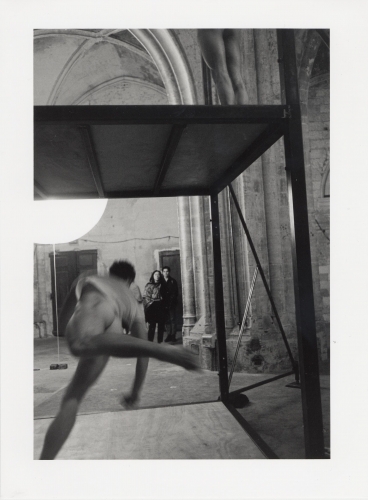

Photos par Christophe Raynaud de Lage avec l'aimable autorisation du Théatre de la Mezzanine

Le texte semble s'étonner lui même, violemment banal et toujours au bord de son abandon. "C", "M","B","A": les mots s'échappent, comme de situations devenues irréelles, nous frappent au coeur quelques instants et échouent à redéfinir ceux qui les prononcent. Pour nous ramener, à force de dialogues avortés, au coeur du sujet: la perte de l'identité, la perte du sens, l'incommunicabilité. Pourquoi va-t-on toujours voir du Sarah Kane? Et écouter cette obstination à toujours dire le presque insoutenable.... Mais plus les mots osent et avouent, se libèrent, moins ils construisent et signifient... Au moins désormais savons-nous que nous ne sommes pas seulement ce que nous disons.

Le texte semble s'étonner lui même, violemment banal et toujours au bord de son abandon. "C", "M","B","A": les mots s'échappent, comme de situations devenues irréelles, nous frappent au coeur quelques instants et échouent à redéfinir ceux qui les prononcent. Pour nous ramener, à force de dialogues avortés, au coeur du sujet: la perte de l'identité, la perte du sens, l'incommunicabilité. Pourquoi va-t-on toujours voir du Sarah Kane? Et écouter cette obstination à toujours dire le presque insoutenable.... Mais plus les mots osent et avouent, se libèrent, moins ils construisent et signifient... Au moins désormais savons-nous que nous ne sommes pas seulement ce que nous disons. changé, et que les intellectuels ont perdu beaucoup de leur sérieux. Heureusement, avant de trépasser, le philosophe a eu le temps de nous transmettre, entre bien d'autres choses, sa version de Phèdre.

changé, et que les intellectuels ont perdu beaucoup de leur sérieux. Heureusement, avant de trépasser, le philosophe a eu le temps de nous transmettre, entre bien d'autres choses, sa version de Phèdre.