Un Soir Ou Un Autre - Page 51

-

Maki Watanabe

Maki Watanabe danse le 12 juin, au Regard du Cygne -

La Cantatrice Chauve: ceci n'est pas un opéra.

Je n'aime pas l'Opéra. Comme tous ceux qui n'y vont jamais. Qui n'en connaissent que des extraits, des captations, piégées d'attaques suraiguës. Et qui trouvent artificielles, décalées, les voix des lyriques, ne comprennent pas que l'on puisse qualifier leurs poses et ralentis de jeu. Sans alors se douter que les fondus d'opéra, les vrais, ceux qui ne vont au théatre que par malentendu, y jugent alors tout autant irréaliste, dérangeant, le phrasé des comédiens. Donc, La Cantatrice Chauve à l'Athénée, je m'y laisse traîner ou entrainer, plutôt à reculons, juste rassuré par Ionesco. Aussi la curiosité aiguisée par quelques promesses électro-acoustiques. Mais voilà: heureusement c'est n'importe quoi. Un n'importe quoi qu'on ne doute pas être le résultat d'une montagne de préparation, pour aboutir à tant de précision dans la jubiliation. Pareil à un projet de potaches obstinés et talentueux.

Car question non-sens, Ionesco est débordé. C'est une chose de dire ses mots dans toute leur absurdité, c'en est une autre de les faire entendre amplifiés au moyen d'une nouvelle convention scénique, celle du chant, une convention d'une autre étrangeté encore. Au moins toujours pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'opéra. Ici les effets se cumulent, le texte, la musique et le jeu produisent de l'absurde puissance trois. Le paradoxe est que cette surenchère permet à de nouvelles significations, graves ou loufoques, au fil des situations d'émerger. Mr Smith écoute ses leçons d'anglais au casque, juste retour aux origines d'un texte qui s'inspirait des phrases toutes faites des cours de langues... Le couple de visiteurs oublieux l'un de l'autre installe dans ses chants une telle émotion caricaturée, une telle grandiloquence, que l'on croirait entendre le drame de vrais amnésiques, de personnages en quête d'identité, mais de personnages avant tout.... L'identité reste au centre de la thématique. Le décor est d'un artificiel elliptique et assumé: juste de la couleur et un canapé. Qui évoque le monde sur catalogue dans lequel les grandes enseignes de meubles nous invitent à vivre, à être, à exister. Pour former un environnement aussi prévisible et normé que celui mental des mots plats détournés par Ionesco. Le jeu glisse doucement du sage à l'agité, un rien coquin. Alors que les phrases s'accumulent en vain, la langue empruntée ne faisant, on l'a compris, ni le réel ni le sens. Chaque contrechant de cordes ou de cuivre, chaque intervention narquoise des percussions, leur apporte un démenti hilarant. Mais chaleureux. On est heureux d'entendre de la musique contemporaine qui ne soit pas ennuyeuse, enrichie de clins d'oeil et de détournements de tous genres: b.o. de cartoon, swing, tango, comédie musicale... Du jazz en cherchant bien, coté Dolphy? Du Zappa aussi. Sans confort rythmique, aventureuse, avec des surprises et des brisures.

Le capitaine des pompiers est arrivé: la piéce finit dans le rouge et la fumée. Tous parlent, chantent, on ne sait plus, détournés, amplifiés, des voix déformées surgissent des quatre coins de la salle. C'est durant ce final qu'on aurait adoré voir aussi plus de folie, le jeu ici un peu à la traîne de la musique. Je ne sais toujours pas si j'aime l'opéra en général- le genre a au moins cela de sympathique et absurde que plus il est joué plus il est déficitaire. Mais au moins cette cantatrice là- même si elle reste invisible- est pour le coup révélée.

C'était La Cantatrice Chauve, un opéra de Jean Philippe Calvin sur le texte d'Ionesco, mis en scène par François Berreur, dirigé par Vincent Renaud. Au théatre de l'Athénée, juste demain le 2 et le 3.

Photo par Clemence Hérout avec son aimable autorisation.

PS (le 2/5) Lire l'article de Pierre Assouline, dans le Monde 2

-

Lectures, poètes, dictateurs.

C'est le 23 avril et nous apprenons que ce soir se fête l'anniversaire (1) de William Shakespeare. Dans l'enchantement de la salle circulaire et superbement délabrée des Bouffes du Nord, on pourrait se rêver au théatre du Globe. Mais le temps engourdit. La voix du poète nous parait hélas bien distante, étouffée. Les mots dits ce soir ne nous viennent pas des pièces de théâtre, mais des sonnets. Ce choix est audacieux, l'audace s'arrête là. Les deux interprètes lisent, notes en main, assis sur des tabourets. Et bien sûr impeccablement, avec une sensibilité et une rigueur au dessus de toute reproche. Avec trop de précautions? Ces textes sont doux-amers, pétris d'humanité et de nostalgie, évoquent la fuite du temps, les désillusions amoureuses. Mais on peine à les comprendre, ainsi lus en v.o. et sur-titrés, et plus encore à s'y intéresser. Le parti pris de cette mise en lecture ressemble plus à du manque d'imagination qu'à du respect. Peter Brook étant Peter Brook, on hésite à en rester à ce constat. On tend l'oreille avec plus d'efforts pour saisir des subtilités cachées. On ne parvient qu'à se confronter à un exercice élitiste, manièré et précieux, renfermé sur lui-même, acteurs tournés vers l'auteur, n'incarnant que du bout des lèvres. Quand Shakespeare évoque le feu de la jalousie, les comédiens tentent vers l'un vers l'autre quelques mouvements et fâcheries: rien de plus que des connivences polies. Une occasion perdue.

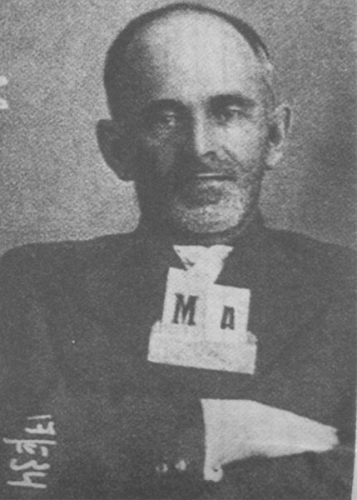

Ecrites sous le règne rigoureux d'Elisabeth 1er, alors que les audaces littéraires et théâtrales pouvaient coûter la liberté ou la vie aux artistes, les oeuvres de Shakespeare ont survécu aux années jusqu'à fonder le théâtre moderne. Sous la dictature de Staline, Nadejda Iakovlevna Mandelstam dut apprendre par coeur les poèmes de son mari, Ossip Emilievitch Mandelstam (1891-1938) afin que son oeuvre survive à la censure. Mandelstam, quant à lui, mourut, déporté, insoumis. (Ce qui remet, mais on va trop hors-sujet, les trangressions artistiques d'aujourd'hui à leur juste place). C'est l'histoire de Mandelstam que Robert Littell raconte dans son roman (2), c'est cette histoire que les acteurs lisent. Une vraie lecture, celle-ci annoncée comme telle, assumée, et toute proche de l'improvisation. Au point que l'interprête-telle Irene Jacob- puisse parfois se perdre un peu dans le texte: c'est la contrepartie de la prise de risque qui permet à l'ensemble de prendre vie, avec une tension et une inquiétude à la mesure des situations sans retour qui sont revécues. Laurence Roy incarne Nadejda Iakovlevna avec élégance et intensité retenue, le drame progresse avec une cruelle ironie jusqu'au surprenant face à face entre Mandelstam et Staline. Antonio Interlandi est "le montagnard du Kremlin", déja dans le jeu, effrayant, et sans besoin de fausse moustache... Littell n'est pas Shakespeare, evidemment, mais se consacre avec force à ce sujet poignant, cet engagement est repris par les acteurs, intact et vivant. Robert Litell vient raconter en quelques mots sa rencontre d'il y a 30 ans avec Nadejda Iakovlevna. A nos cotés deux amies polonaises, admiratrices du poète, nées de l'autre coté du rideau de fer, le passé est palpable.

C'était Love is my Sin, sonnets de William Shakespeare adaptés par Peter Brook, interprétés par Natasha Parry, Bruce Myers, Franck Krawczyk (musicien), au Théatre des Bouffes du Nord, jusqu'au 9 mai. Et la lecture d'extraits de "L'hirondelle avant l'orage" de Robert Littel, par Irene Jacob, Laurence Roy, Antonio Interlandi et André Oumansky à l'hotel Lutétia, dans le cadre des samedis littéraires

(1) Si l'on en croit la tradition, le seul fait vraiment établi est que W.S. fût baptisé le 26 avril 1564. (lire absolument "Shakespeare" de Peter Ackroyd, points, ISBN 978.2.7578.05556.5)

(2) "L'hirondelle avant l'orage" de Robert Littell, aux éditions Backerstreet.

Concernant les sonnets, à lire l'article de ma voisine, tout aussi ennuyée. Et un autre point de vue , et encore un autre.

La photo est celle de Mandelstam à son arrestation.

P.S.: le 5 mai prochain, l'écrivain Nedim Gûrsel sera jugé à Istanbul pour "atteinte aux valeurs religieuses "http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/04/25/un-romancier-franco-turc-devant-les-juges_1185380_0.html

PPS: Iouri Samodourov et Andrei Erofeiev sont présentés, le 29 mai, devant un tribunal moscovite à suite de leur exposition. Ils encourent une peine de prison ferme de cinq ans. Le procureur Taganki justifie les poursuites engagées par le fait que l’exposition litigieuse témoignerait « de manière tangible d’une attitude dégradante et insultante vis-à-vis de la religion chrétienne et plus spécifiquement de l’église orthodoxe ». Source : Mouvement http://www.mouvement.net/site.php?rub=2&id=11e9f05773e1e3bb

PPPS: Bonne nouvelle, Nedim Gürsel est acquitté : http://bibliobs.nouvelobs.com/20090625/13472/nedim-gursel-acquitte.

Pour la petite histoire, j'ai envoyé un mail fin mail à J.M. Adolphe (Mouvement) à propos de Gursel, resté sans réponse. Comme quoi certaine indignations sont selectives...

-

Béjart/Huynh/Henry: hier, demain, aujourd'hui?

L'art éphémère, vivant, begaye- t-il trop souvent? Doit-on lui rafraîchir la mémoire, par transmission d'homme à homme et par hommages organisés? Surtout lorsque beaucoup de créations s'épuisent dans le même temps en surenchères qui n'ont même plus le goût de la provocation, ni celui de la spontanéité. C'est de saison, celle ci avait débuté avec de beaux voyages dans le temps, jusqu'en 1965 déja.

L'homme à qui la soirée du T.C.I. est dédiée- Pierre Henry- a 80 ans passés. Il nous invite en arrière jusqu'au début des années 50 pour une visite de ses compositions destinées à Béjart, encadrées par deux chorégraphies utilisant ses musiques. Au total, l'entreprise peut tout autant s'entendre comme un hommage à Maurice Béjart que comme un hommage à Pierre Henry. Elle permet en tous cas de considérer sous divers angles les rapports entre danse et musique. Mais s'agissant du plat de résistance- le concert- la danse brille par son absence. Nul improvisateur -contemporain et un peu kamikaze- ne se risque à dialoguer de son corps avec Arcane (1955) ou Haut Voltage(1956). Est ce stratégie délibérée? Rien à voir et tout à entendre? La scène est prise en otage par un dispositif pour le moins intimidant d'amplificateurs de taille et textures variées, disposés comme dans un show-room pour matériel hi-fi, là tous en joue vers nos oreilles. Le compositeur est assis au premier rang, dos au public face à une console. Pour conduire? Jouer? Interpréter? Mixer? Improviser? Juste déclencher des enregistrements? S'agissant de musique electro-acoustique en quoi consiste au juste l'exécution? On oublie vite cette question. Et l'on oublie l'absence de la danse. Sans éviter de devoir écouter cette musique des deux oreilles à la fois. D'une part pour ce qu'elle est, d'autre part en s'interrogeant sur la manière dont elle se situe historiquement, si on la découvre en candide. De ce dernier point de vue on est assailli à rebours par les réminiscences familières en musique populaire des Beatles à Pink Floyd, en passant par certains jazzmen, jusqu'au mouvement techno. C'est une entrée possible pour les accompagnateurs qui tenteront d'intéresser les scolaires à ce monsieur qui pourrait être l'arrière-grand père de leur D.J. préféré. Peut-être faudrait-il éviter de leur présenter cette musique comme trop sérieuse, et il est vrai qu'elle sonne finalement peu datée, sauf sans doute dans les sons les plus futuristes. Tant la distance s'abolie entre le bruit et la note, dans l'exploration d'une incroyable variété de timbres. Les audaces semblent plus se concentrer sur les textures et les matières sonores que sur les harmonies ou les structures, boucles et répétitions rassurent. Les références familières et culturelles éffusent, entre sonorités d'orchestres classiques ou modernes-mais toujours détournées- et évocations urbaines et concrètes. Comme pour apprivoiser la modernité. C'est un monde entier qui grouille et s'exprime, avec les commentaires ironiques de voix sardoniques. On dirait de la world music sans instruments....

La soirée se conclue musicalement sur un mode beaucoup plus minimaliste, mais avec une efficacité incontestable. La porte qui grince, et la respiration- variations pour une porte et un soupir- permettent l'expression de 16 situations différentes: sommeil, éveil, fièvre, chant, etc... C'est le contrepoint proposé par sept interprètes du Ballet de l'Opéra national du Rhin qui pose plus de questions. D'où dansent ils? De la création de Béjart(1965) ne reste que le concept: faire improviser sur chacune de ces séquences certains des danseurs selon des combinaisons tirées chaque soir au sort. S'il s'agit de pure improvisation, peut on parler de ré-création de la pièce de Béjart? Encore qu'un de mes voisins plus expert met en doute ce principe d'improvisation lui même, tant certaines rencontres lui semblent tomber trop justes. S'il y a hommage, il se manifeste plutôt par l'esthétique, par les styles, même plus ou moins audacieux d'une séquence à l'autre. C'est dans l'ensemble lyrique, expressif, figuratif, mais somme toute plus daté que la musique. On en retient qu'on est pas passionné par les post-bejartiens, sans pour autant bouder son plaisir lors des tremblements de la séquence finale (mort), ni lors de certains gags... Et les interactions entre danse et musique évoluent librement, sans soucis de l'imitation rythmique. Mais en comparaison, la recréation de la pièce d'Halprinnous emportait assez vite loin pour qu'on ne soit pas à se poser de manière trop aigue la question de la fidélité.

Emmanuelle Hyunh, ancienne élève de Mudra- l'école de Béjart à Bruxelle-, ouvre la soirée, et tire étrangement son épingle du jeu. Les rapports de Futago avec Pierre Henry et Maurice Béjart paraissent pour le moins tenus. La choréraphe contourne l'hommage obligé en saturant la pièce de références à l'époque plus qu'aux oeuvres des deux maitres, usant de lumières de boite de nuit psychédelique, de costumes comme issus des swinging sixties. La messe du temps présentest noyée dans le rythme d'un jerk avec force guitare fuzz et carillons. Aprés une entrée en catimini dans l'obscurité, l'une l'ombre de l'autre, les deux jeunes femmes en pull et collants dansent comme au temps de Rio ne repond plus. De la pointe des talons à la pointe des seins, aucun nu ne saurait rivaliser avec cette section sur le terrain de l'érotisme. Puis, comme s'il ne s'agissait que d'un prétexte vite expédié, le projet bifurque, en en oubliant l'articulation en chemin. Vers des thêmes pas in-intéressants. Pour montrer une lutte de corps siamois par les épaules réunies, des tensions symétriques, un accouplement triste, des affrontement de sumo. C'est silencieux et intriguant, troublant, et sans rapports visibles avec le reste de la soirée, avec le sentiment que les choses ne vont cette fois pas tout à fait jusqu'au bout. C'est au moins une promesse pour aprés.

C'était Futago d'Emmanuelle Huynh, Pierre Henry en concert pour une première partie de l'intégrale de ses compositionspour Maurice Béjart, Variation pour une porte et un soupir sur un concept de Maurice Béjart et une musique de Pierre Henry par le Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Au Théatre de la Cité Internationale, jusqu'au 28 avril.

Guy(avec ses remerciements à Isabelle et Damien).

photos de JL Tanghe (variations) et Toshihiro Shimizu (Fugato) avec l'aimable autorisation du théatre de la cité internationale.

A voir: les photos de Laurent Paillier.

-

John Gabriel Madoff ?

Des brumes, des douleurs, des regrets. L'action de la pièce d'Ibsen se situe après. Trop tard. En hiver. Les personnages engourdis par rancoeurs irrésolues. D'abord se heurtent les deux sœurs. Ella et Gunhild, rivales et jumelles. Qui se disputaient jadis John Gabriel Borkman, le banquier aujourd'hui ruiné et déchu. Qui chacune aujourd'hui revendiquent l'affection de son fils Erhart, l'une fît sa première mère, l'autre sa mère adoptive.

John Gabriel Borkman vit reclus dans le passé, orgueilleux, aveugle, furieux. Sous le regard complaisant d'un dernier ami se rêve encore un géant en exil, incompris dans un monde de nains. De sa chute on sait peu. On entend juste Borkman répéter avec morgue qu'il n'était coupable de rien, sûrement pas un escroc, seule vraie victime et nullement responsable du sort de tous ceux qu'il a ruiné. La faute en revenant aux médiocres et aux envieux qui l'ont empêché de mener ses entreprises à leur terme. Il se savait- se croit toujours- homme d'exception, quasi démiurge, doté d'assez de puissance et de volonté pour extraire du sol ses joyaux et créer la richesse, de même qu'un artiste crée son oeuvre. Ou était il secrètement possédé par l'ivresse de « voler en ballon au dessus d'une mer aux flots déchaînés », et fasciné par l'inéluctabilité de sa perte? Tout rapprochement entre la piece d'Ibsen (1828-1906) avec une éternelle actualité ne doit rien au hasard...

Autour de John Borkman, tout de la vie et de l'amour a été sacrifié à ses ambitions. Ne restent que quelques heures avant le dernier engourdissement pour tenter de tout dénouer des conflits. Juste une nuit pour tout nous avouer mais ne rien résoudre, juste finir, en toute noirceur. Les personnages font peser leurs dernier espoirs sur le jeune Erhart, mais qui refuse et part au loin, choisit la vie, désireux de se soulager du fardeau des réparations dont veulent le charger ses aînés. John Gabriel Borkman meurt, sans dire « Rosebud ».

Que dire du travail d'Ostermeier, sinon que celui ci évite tout hors-sujet, jusqu'à presque faire oublier sa mise en scène. Le regard est d'une ironie acerbe, aigue et assez délétère, soulignée par quelques accords cruels de bossa nova. Vis à vis des personnages: ni pitié ni acharnement, juste de la lucidité. Erhart peint trés falot n'est pas mieux traité que les autres. La distance est soulignée à nos oreilles par l'emploi de la langue germanique. Le mobilier semble effacé, la scène tourne sur elle-même, du salon de Gunhild à la retraite de John Gabriel sans vraiment changer. Un rideau translucide tombe sur les émotions, sur la distillation des secrets. Le jeu est réaliste mais en évitant tout pathos, trés justement dosé. C'est donc admirable, et de nature à terriblement ennuyer impatients et distraits.C'était John Gabriel Borkman, de Henrik Ibsen, mis en scène par Thomas Ostermeier, au Théatre de l'Odéon. C'est fini.

.Pour: Neige à Tokyo, contre: Les Trois coups

Photo d'Arno Declair avec l'aimable autorisation du théatre de l'Odéon

-

Pernette: mots et miniatures

Danseurs et écrivain concordent...mais subtilement. Où ? A différents niveaux, mots et corps s'interpénètrent, assis au milieu et heureux d'être arrivé, on essaie de guetter où- c'est un jeu. Les danseurs sont deux- Nathalie Pernette et Arnaud Cabias- un homme, une femme, mais de même asexués et crânes rasés, émotions remises de coté. En noir pénitent, l'humanité engourdie sous des réflexes mécaniques. L'écrivain- Gwenaëlle Stubbe- lit. Les deux danseurs tentent-ils de la contaminer, de gestes lunaires et ampoulés sur elle? Devant, dessus, devant dessous, contre, autour...La diseuse résiste, et même aux assauts sensuels, détourne le naturaliste Cuvier, et évoque impavide les mystères d'espèces disparues. Le sujet de la performance hésite ironiquement entre rencontre, décalage, opposition.

Le second round se joue à table, tout aussi énigmatique. L'écrivain y modèle les mots. Les danseurs, en attaques à l'unisson, y modèlent de la pâte. En interlude filmé, les corps impossibles et animés par Philippe Combes évoquent eux aussi des créations de modelage, celles de Bruce Brickford peut-être. L'écrivain Arnaud Cathrine se place en commentateur, ironise sur notre crainte ou notre attente d'un nu sans cesse escamoté. Il s'amuse à retarder l'explication de l'impossible, l'air de ne pas y toucher. Manière de suggérer que la parole n'est jamais qu'un autre moyen d'évoquer. Et non d'objectiviser. L'exercice parait un peu léger en soit... mais tombe juste dans le déroulement de cette soirée drôle et douce.

En conclusion, comme par l'invitation des chairs morcelées montrées par Combes, Cabias et Pernette entreprennent de s'extraire du noir de leurs vêtements de deuil en un épluchage méthodique. Ils s'arrachent tissus l'un à autre et un par un, mais sans jamais sembler en venir à bout. Les couches supplémentaires semblent surgir par-dessous. Pourtant les gestes se font de moins en moins neutres, plus francs et désirants. Les regards s'animent et se rencontrent. Le cliquetis des métronomes se ralentit. Sous le noir de l'étoffe surgit enfin le blanc du vivant. Puis ne restent sur la chair que les derniers sous-vêtements, la main s'en saisie aux coutures, et...

C'était Miniatures de Nathalie Pernette, avec Nathalie Pernette et Arnaud Cabias, avec Gwenaëlle Stubbe, et Mopholab2 de Philippe Combes avec Arnaud Catherine.

Au Colombier de Bagnolet, avec Concordan(s)e.

Photo de Miniature par Franck Gervais et photo de Morpholab par Agnieszka Podgorska, avec l'aimable autorisation de Concordans(e). -

Black Indians à Bobigny

Iko, Iko: syncopé une fois, deux fois, trois fois, dix fois, après on ne compte plus. Déborde alors tout ce qui bouillait épicé dans la marmite New Orleans: rock'roll, funk, gospel, blues, jazz, cajun, caraïbe... Cette musique ne tient pas en place, accouchée dans le fracas de la rue, le long des défilés sur Bourbon Street. Mais étouffe trop à l'étroit sur scène ici, et nous le cul calé dans nos froids fauteuils de salle contemporaine. Il faut plus d'un morceau pour s'oublier et s'y croire un peu, bien loin là-bas outre atlantique dans l'autre quartier français. Heureusement il y a pour ouvrir la soirée en chorale une trentaine de gamines du 9-3 gauches et appliquées, superbes, qui scandent Hey Pocky A- Way (des Meters), conduites par une chef de chœur désinhibée qui chaloupe des fesses. A leur droite un commando enthousiaste de percussionnistes locaux. Au milieu- lui louisianais pour de vrai, ou au moins vrai noir américain- assure l'altiste Donald Harrison dans le rôle du pro, mais pour autant généreux. Un musicien tout terrain qui a fait ses classes avec Art Blakley. Il souffle, chante, danse, frappe des bongos et fait le pitre. Tranche des phrases de sax coupantes, courtes et répétées, en crescendo à la manière de Maceo Parker. Appuyé par un quartet de jeunes gars qui oublient de se la jouer: batteur et pianiste discrets, jeune bassiste blanc tiré à quatre épingles, guitariste plus chevronné et aux belles envolées, nspirées franchement jazz. Deux instrumentaux soul mais un peu sages ensuite font patienter. Merci aux gamines du 9-3, qui avaient quitté la scène mais reviennent alors du fond de la salle, applaudir, crier, danser, agiter la salle, faire basculer la soirée. Merci: on se dégèle nous aussi, on se lève. Sur scène ont débarqué deux zoulous à plumes. Sapés au delà des limites. Ces deux ambassadeurs exubérants de Congo Square font chatoyer sur leurs costumes de parade plus de couleurs qu'on ne pourrait jamais décrire ici, ils déchaînent Mardi Gras en plein carême. D'évidence, la danse est message, la présence joie. Le morceau d'un titre à l'autre n'en finit plus: Iko-Iko encore, ou autre chose, on s'en fiche. Prétexte pour Harrison à se lâcher en de plus longs soli qui évoquent la générosité de Sonny Rollins, rapper et danser comme un canard qui aurait fumé un pétard. Prétexte pour tout le monde d'oublier de se rasseoir, la première partie s'achève sur les rotules.

Avec les Wild Magniolas, la reprise est dure. Plombée en introduction par de lourdes démonstrations de rock saturé par les quatre briscards de l'orchestre. La distortion essoufle. Un peu tard aux quatre coins de la salle surgissent des apparitions saturées de vert, bleu, orange, rouge: une tribu d'indiens noirs emplumés qui rejoignent la scène. On y amène aussi Bo Dollis, Big Chief du Mardi Gras, en discontinuité depuis 1964, mais qui a renoncé ce soir à son trop lourd costume. Il ne marche qu'avec peine, ne cache pas les signe d'une santé en pointillés. S'arrache un ixième « Iko-Iko » d'une voix incroyable et étranglée. La rythmique semble empâtée, les danseurs hésitants et la fête lasse, alourdie par les regards inquiets de tous vers le leader, avant qu'on ne l'exfiltre à la fin du morceau. Dollis junior et l'autre vétéran, Big Chief Monk Boudreaux, reprennent le flambeau sur un blues hypnotique. La musique se détend, les indiens remontent peu à peu la pente, agitent tambourins et plumes sans s'économiser, nous font nous oublier la fatigue et nous relever tandis qu'Harrison revient derrière les bongos. Bo Dollis réapparaît par éclipses hors des coulisses, acclamé avec émotion, reprend le micro pour Iko Iko encore, authentique et inimité. Ne renonce pas, survit telle la ville qui malgré les ouragans, la violence, et toutes les incuries, toujours fait la fête et ne se laisse pas emporter par les flots. Il nous emporte d'un morceau à l'autre, pourtant toujours le même ou à peu de choses prêt. Miracle du Mardi Gras, comme souvent s'agissant de musique, il s'agit moins d'accords que de générosité et d'héroïsme. On l'aime. Somebody screams...longtemps la banlieue bleue résonne des cris des black indians, quelque part les gamines du 9-3 font les fières, peut-être dans la tête l'orgueil de l'Amérique d'Obama.

C'était Donald Harrison SAXOPHONE, PERCUSSIONS, VOIX, Gerald French VOIX, Detroit Brooks GUITARE, Conun Papas PIANO, Max Moran CONTREBASSE, Joe Dyson BATTERIE, et les ateliers dirigés par Béatrice Cheramy chant, Pierre Allio PIANO, Vincent Lassalle PERCUSSIONS. CHORISTES des Collèges Pierre Sémard et République, et PERCUSSIONNISTES de Canal 93 de Bobigny, et WILD MAGNOLIAS: Big Chief Bo Dollis, Big Chief Monk Boudreau, Second Chief Bo Dollis, Jr., Spyboy Indian Charles Johnson et Flagboy Indian Isaac Johnson VOIX, June Yamagishi GUITARE, « Geechie » Johnson PERCUSSIONS, VOIX, Joe Krown PIANO, CLAVIERS, Brian Quezergue BASSE, Jamal Batiste BATTERIE, à la MC 93 pour la cloture de banlieues bleues.

Et on peut ré-écouter pendant un mois les concerts sur France Musique

-

On vote à Bertin Poirée

Tous les ans en mars, on vote à Bertin Poirée. On dépose son bulletin dans l'urne aprés avoir pris son temps pour à regret cocher trois cases pour sept performances. Le taux de participation est de 100 %. La plupart des candidats nous sont jusqu'alors inconnus, ne nous font aucune promesse, plutôt offent déja tout, généreusement. Les applaudissements permettent de dégager des premières tendances, avec plus de fiabilité que des enquêtes d'opinion.

Chacun a dix minutes pour convaincre. On ne tombe pas amoureux à tous les coups, mais dans l'exécution de cet exercice rigoureux personne ne démérite vraiment. Ni Marisa, nymphe rousse et lactée qui tourne aux sons d'une harpe plutôt new age, ni Sobue Yko qui pourtant n'est pas Moeno. Suprennent plus Volantin, qui juste commence à évoquer un voyage halluciné, nage en slip, se rhabille, mais surement manque de temps. Aussi Miki, qui sans temps mort laisse glisser un duo homme et balle raffraichissant de légerté.

Tranchant, troublant, refléchi, d'actualité brûlante: le solo de Laurence Pages, qui danse les luttes. Et nous dresse l'inventaire des postures protestataires et politiques. Working class hero en T-shirt et baskett, corps tendu et éprouvé, en déchirements et tension, évoque l'imaginaire social à jusqu'à se se souvenir du Metropolis de Fritz Lang. Aussi grave et troublant, le Collectif des yeux. C'est un duo qui claque en noir, sec et méchant. Deux sombres personnages inspirés de Bekett qui progressent en symétrie vindicative, se rencontrent pour des affrontements cinglants. Belle surprise: c'est bien le discret Takashi Ueno, revenu de Fresque, qui clôt la soirée. On s'attend à des sauts de chat, de la virtuosité, et l'on voit l'inverse: scénarisée, une pièce très personnelle. Qui prend le risque du masque, le risque d'une danse panique, se tourne moins vers l'Asie que vers l'Afrique, instille l'inquiétude de l'indifférentiée...

C'était la soirée d'ouverture de Danse Box- Version Clip, à l'espace culturel Bertin Poirée, avec Miki, Le Collectif des yeux, Volantan, Takashi Ueno, Marisa, Sobue Yoko et Laurence Pages.

-

Le chorégraphe et l'interprête: je t'aime moi non plus!

Interprètes ou chorégraphes: tous les invités-débatteurs se sont trouvés dans l'une ou l'autre de ces deux positions (ou s'y trouveront). Aujourd'hui pour juger de la relation qui lie ce couple, ils sont donc parties et parties. Et passent d'un point de vu à l'autre, avec agilité. Les discussions tournent un temps autour du sujet... mais vite appuient sur ce qui pose problème plutôt sur ce qui serait motif de satisfaction...

Des composantes ou des déclinaisons de cette relation on évoque donc bientôt ce qui est violence plutôt que ce qui est amour. Ou l'on suggère que l'un n'irait pas sans l'autre! Le débat est dés lors impossible et passionnant, nourri avec un peu de gêne et un certain courage de la part des intervenants, comme on se décide à évoquer des secrets de famille ("Je peux en parler maintenant parcequ'il est mort, mais untel nous jetait des chaises à la figure"). Les non-dits pesent autant que les aveux et les réflexions. Certains, parlant en interprètes, avouent leur désir de soumission, le besoin de s'abandonner. A l'inverse, Olivia Grandville se satisfait qu'avec le temps l'on reconnaisse de plus en plus la part de création qu'apporte le danseur. Reconnaît que la liaison reste toujours dangereuse, sans objet interposé entre les deux partenaires, tel le texte pour l'acteur, la partition pour le musicien. Cette liaison ne peut s'affranchir de la séduction, jusqu'à l'explicite entre sexes opposés ou inclinaisons compatibles....Jusqu'où? Quelqu'un rappelle bien à propos une évidence: cette relation de travail si particulière porte sur le corps et sur l'esprit de l'interprête, l'exige donc entier. Olivier Dubois, Gael Depauw, racontent les exigences du travail avec Jan Fabre, l'engagement exigé, mais pour affirmer avoir consenti à tout et ne rien regretter. Assurent en avoir retiré un grand enrichissement, en étant contraint de repousser leurs limites. Sans remettre en cause leur sincérité, doit on les croire objectifs? N'idéalisent-ils pas l'expérience? Gael Depauw revendique, positivement, d'avoir été "traumatisée". Kataline Patkai, elle aussi, assume tout en tant qu'interprête. En tant que chorégraphe, fait son autocritique, regrette ne pas avoir su exiger assez de ses interpretes en certaines circonstances... ou en avoir trop demandé à d'autres occasions, mais sans en avoir eu l'intention!

Echange aprés échange se dévoile un implicite majoritairement partagé. Qu'il ne peut y avoir de création artistique sans dépassement. Derrière cette assertion se profile une autre, plus contreversée: ce dépassement ne saurait être obtenu sans une dose de contrainte et de violence. J'en doute, mais ma propre expérience de témoin est bien limitée. On en vient à avancer, un degré au dessus, que la création, trangressive par essence, devrait donc s'affranchir des règles du droit commun pour trouver les moyens de sa réalisation... Un autre débat à venir?

C'était le débat Chorégraphe - interprète : une relation particulière. (Comment se module la relation entre le chorégraphe et l’interprète ? Jusqu’où le chorégraphe peut-il pousser l’interprète, physiquement et psychiquement ? Qu’en pense l’interprète? ) avec les danseurs et chorégraphes Olivier Dubois, Olivia Grandville (les Carnets Bagouet…), Thierry Malandain(CCN/Ballet de Biarritz), Kataline Patkaï, sans Loïc Touzé (excusé) et avec la performeuse Gaël Depauw, précédé par la projection de Véronique Doisneau de Jérôme Bel et Pierre Dupouey. Dans le cadre des rendez-vous du Dansoir Karine Saporta, animés par Sabrina Weldman.

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav. art. L 1152-1).

-

Ouramdane/Rambert: vers l'identité.

Solo, soli: deux propositions où fusionnent les expressions du théâtre et de la danse, entre autres. Mais d'un exercice à l'autre l'efficacité fluctue.

De la vision De mes propres mains le strict texte tend à s'estomper, même peine à exister. Manque-il de force, en deçà de l'évidence des mots du Début de l'A ? Le texte est repoussé en périphérie du jeu, de la voix, des lumières, qui pour leur part captivent ensemble d'une main ferme. Nous tiennent, du récitatif ambulant et aveugle du début, au troublant dévoilement hermaphrodite du milieu, jusqu'au chant doux amer de la ballade qui clot. Mais on peine à retenir, en narration, de quoi il était question. Si le méta projet est de prouver qu'un texte créé il y a 15 ans pour un comédien homme pouvait se prêter à une autre identité sexuelle, voire rester d'un genre indifférencié, la demonstration est vite faite, et laisse en suspend. Le sujet en tant que texte même s'en retrouve plutôt sacrifié.

A l'inverse, le sujet de Loin..., de Rachid Ouramdane, s'impose d'emblée. Essentiel et émouvant: la quête par l'interprète de son identité. Individuelle, familiale, collective, historique... Pour remplir les vides lancinants, tous les moyens sont bons ici, et jamais faux. En vidéo, Les images de pays d'aujourd'hui laissent deviner en flou les images des origines. Quant les images ont disparus, sont recueillis les témoignages des témoins survivants, en un français hésitant, pudique. Leurs souvenirs blessés, broyés par les enjeux politiques. Toujours restent des espaces béants, dans les angles morts de l'histoire sacrifiée, en Algérie, en Indochine. Quant il le faut, masqué, démasqué, Ouramdane tente de combler ces absences d'un monologue inquiet. Quand les mots font défaut, danse et gestes prennent le relais, révoltés mais et s'apaisent peu à peu, s'ouvrent sur des dimensions plus personnelles. Quand la mémoire individuelle s'épuise, les souvenirs survivent collectifs restitués par une omniprésente musique. Avec les Stranglers, Ouramdane recherche les héros disparus. Quand le monde mute, le théâtre comble en profondeurs nos amnésies, nous permet de nous reconstruire.

C'était De mes propres mains/solo de Pascal Rambert avec Kate Moran, et Loin... de Rachid Ouramdane. Au théatre2genevilliers. Portrait/Portrait continue jusqu'au 22 mars, avec Les morts pudiques et Un Garçon debout.

Photos de Cybille Walter (De mes propres mains) et de Patrick Imbert (Loin...) avec l'aimable autorisation du théatre2genevilliers