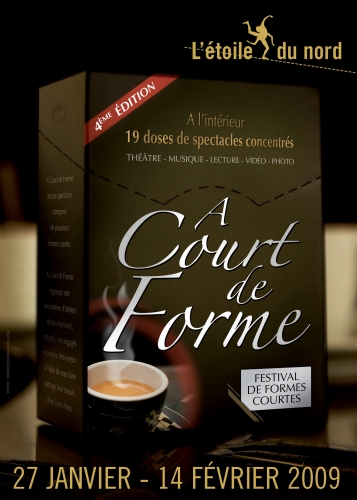

Flash-back: quand on s'est hasardé à ce blog, c'était il y a près de 3 ans, et en écrivant un tout premier billet à propos du festival A court de forme, millésisme 2006, à l'Etoile du Nord- qu'on aura l'indulgence d'oublier (le billet, pas le festival).

On y a pris goût et on est revenu en 2008, ici et là. Captivé ou réticent, attiré ou opposé, mais toujours surpris et intéressé.... Ces courts remuent.

Tout naturellement on y revient cette année, comme à un anniversaire.

Nouveauté 2009: avec l'aide de l'Etoile du Nord on recueille sur un Soir Ou Un Autre les réactions des spectateurs: réagissez nombreux!

Pour ceux qui n'auraient la moindre idée de ce qu'est A Court de Forme, on a prié l'organisateur, Julien Kosselek (compagnie Estrarre), de s'expliquer. En forme de reponses courtes, evidemment.

Pourquoi des formes courtes?

« 20 mn » est un format plein de possibles. et plein de pièges.

Pourquoi ce festival?

pour travailler ensemble, mais en toute indépendance. pour découvrir et faire découvrir au public sur un temps court, mais dense. enfin j’espère.

Qu'elles sont les troupes?

Il y a des groupes formés depuis quelques temps, des groupes formés autour du projet A Court de Forme.

Qui les choisit?

Je choisis les metteurs en scène et eux choisissent le reste.

Il y a t il des auteurs vivants?

Des auteurs de textes comme Esinencu, Siméon, Durif, et puis les auteurs du plateau, metteurs en scène, acteurs… ils écrivent quelque chose aussi.

Il y a t il des auteurs morts?

Quelques uns sans importance : Shakespeare, Ovide, Césaire…

Mots relevés dans le programme: "mort" (5 fois)"folie"(2 fois), "obsédé", "monstrueux" , "chaotique", "dévoré", "colère"...Pourquoi?

J’aime les gens en colère, l’étant moi-même beaucoup. mais dans le programme, il y a aussi amour, énergie, joyeux, travail, chanson ; c'est-à-dire la même chose dit autrement. il me semble que tous ces mots sont de possibles point de départ de l’art.

Combien de temps dure la version d'Hamlet?

C’est 20 minutes maximum pour tout le monde. même pour monsieur shakespeare.

Quoi de neuf depuis 2008?

Le menu est plus varié et plus conséquent. plus de formes courtes, et beaucoup plus de choses à 19 heures.

Pourquoi à l'Etoile du Nord ?

« Estrarre » y est en résidence. et s’y sent très bien.

Pourquoi venir?

La curiosité amène les spectateurs. curiosité pour cet ensemble très hétéroclite, et curiosité pour chaque proposition.

Formes courtes = théâtre au rabais ?

10 euros la soirée, 20 euros l’entrée illimitée au festival, c'est-à-dire 1 euro la proposition. nous ne pouvons pas faire mieux.

Va-t-on rire?

Plus que d’habitude il me semble. les artistes sont de plus en plus cruels, vous savez…

Va-t-on pleurer?

Ce n’est pas la même question ?

Tout est il prêt?

non, rien du tout. on ne sera prêt qu’avec vous, avant on ne fait que vous attendre.

Tout est il inédit ?

quasi. à part une forme courte et « der lauf der dinge », qui s’est joué il y a dix ans. donc je pense qu’ils vont changer quelques trucs quand même…

Quoi ne pas manquer?

moi je le sais, mais je ne vous le dirai pas.

Et après?

le festival « ON n’arrête pas le théâtre » en juillet. et toutes les autres compagnies ont des actualités.

A quoi sert le théâtre?

je cherche, je cherche.

N'oublions pas le programme:

du 27 au 31 janvier à 20 heures 30

HAMLET (fragments)

Librement inspiré de la tragédie de Shakespeare

mise en scène et adaptation Vincent Brunol / avec Nicolas Fustier, Elise Lahouassa et Mathias Robinet / lumière Elise Lahouassa

A(II)Rh+

de Nicoleta Esinencu

traduction Mirella Patureau

mise en scène Michèle Harfaut / avec Miglen Mirtchev / scénographie Loraine Djidi / lumière Julien Kosellek

AKUN

Regroupement de textes autour de la mort dans le théâtre antique

création de Quentin Delorme et Amélie Gouzon / avec Julie Audrain, Gorka Berden, Luc Martin, Elise Pradinas, Laure Espinat, Florent Dorin, Philippe Renault, Étienne Rousseau

Une Ombre Familière

d'après l'œuvre de Sylvia Plath

mise en scène Suzanne Marrot / avec Raphaël Bascoul-Gauthier, Sylvie Feit, Sarah Siré / lumière : Anne Vaglio

le 29 janvier à 19 heures projection Good Morning, Mankind

un film de Luc Martin / avec Nicolas Grandi, Gorka Berden, Julie Audrain, Slimane Yefsah

le 30 janvier à 19 heures concert Folk the World.

le 31 janvier à 19 heures concert Zaza Fournier

du 3 au 7 février à 20 heures 30

Cannibalisme tenace

auteurs Aimé Césaire, The Coasters, Henri Varna ...

mise en scène Sandrine Lanno / avec Mélanie Menu / collaboration artistique Isabelle Mateu et Nathalie Savary / lumière Xavier Hollebecq

Le mage aux fiats 500

de Christian Siméon

mise en scène Jean Macqueron / avec Christophe Garcia, Thomas Matalou

Un presque rien

création à partir de textes d’Ovide

mise en scène Elise Lahouassa / avec Vincent Brunol, Coraline Chambet, SophieMourousi et Serge Ryschenkow

le 5 février à 19 heures

l'espace du dedans

d'après Henri Michaux.

Mise en scène et jeu: Raouf Raïs / avec la participation de Stéphane Auvray Nauroy, Elisa Benslimane, Eugène Durif, Ava Hervier et Eram Sobhani / costumes Patrick Cavalié / création lumière, photo et vidéo Ludovic Bourgeois et Guillaume Parra.

le 6 février à 19 heures lecture

Les Charmilles et les Morts

de Jean-Michel Rabeux par Cédric Orain

le 7 février à 19 heures concert Moony Band

du 10 au 14 février à 20 heures 30

Ce qui peut coûter la tête à quelqu’un

conception et mise en scène Stéphane Auvray-Nauroy / avec Aurélia Arto et Julien Kosellek / assistant à la mise en scène Sébastien Siroux / création son Samuel Mazzotti / lumière Xavier Hollebecq / création vidéo Anne-Bénédicte Girot

La brûlure du regard

ciné-performance

texte Eugène Durif / mise en scène Karelle Prugnaud / film Tito Gonzalez et Karelle Prugnaud / musique Tito Gonzalez et Bob X / costumes Pierre-André Weitz et Nina Benslimane / avec Elisa Benslimane, Cécile Chatignoux, Anna Gorensztejn, Mélanie Menu, Karelle Prugnaud

Memento Mori (Vanité 1)

conception et mise en scène : Guillaume Clayssen / avec : Aurélia Arto, Frederik Hufnagel, Mélanie Menu / assistante à la mise en scène : Marie Delaître / maquillage : Isabelle Vernus / scénographie et costumes : Delphine Brouard / lumière : Elsa Revol

Paroles affolées

mise en scene SophieMourousi / avec Mathilde Lecarpentier et Julien Varin

les 12, 13 et 14 février à 19 heures

Der Lauf der Dinge

création de Xavier Hollebecq / avec Christophe Sauger

pendant toute la durée d’A Court de Forme exposition du travail de Anne-Bénédicte Girot

information et réservation 01 42 26 47 47

tarif unique : 10 € évènement de 19 heures + spectacle de 20h30

pass : 20 € accès illimité à l’ensemble d’A Court de Forme

+ d’infos sur www.etoiledunord-theatre.com et sur www.estrarre.fr,

Donc à mardi!

![3199429659_1a1692efd4[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/02/02/1930661760.jpg)

![21[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/00/2023413456.jpg)