Une histoire de femmes, essentiellement? Avec Kataline, Isabelle, Viviana, Julie, Beatriz, Anna, Camille- Lucile, Gemma, Aude, Paloma, Lisa, Katia, Erika et les autres... Au fil des numéros de ce Cabaret des Signes signé Kataline Patkaï s'exprime la féminité, et à la quasi unanimité. C'est à noter, même s'agissant d'un domaine d'expression artistique où artistes et publics penchent majoritairement de ce coté. Unique exception de la soirée: un quart d'heure d'Ugo Dehaes mais qui symptomatiquement danse sa performance- Forces Leech- en rampant, littéralement piétiné, sa partenaire sur lui debout perchée: woman on top.

Donc du début à la fin, la féminité se donne à voir en recherche, à commencer par l'adaptation d'un texte de Marguerite Duras. Forcement. Ses mots d'écrivain se démultiplient en 6 danseuses, 6 fausses sœurs: brunes, blondes, de toutes décades, physiques et horizons. Duras, le texte, la danse.... D'emblée une question s'impose, sans trouver tout de suite de réponse: dans cette rencontre- ou dans cette introspection- comment un regard de la minorité masculine peut-il s'insinuer, s'installer? Forcement déplacé, comme un chien dans un jeu de filles? Revient le souvenir d'une brève visite lors d'un filage deux trois jours avant, dominé par la sensation de se retrouver par mégarde dans le vestiaire des dames. Presque autant que cet inconnu absolu, ce mâle étranger, qui, la même soirée, surgit en pleine répétition de ces sœurs en tenues de bain, profitant d'une porte mal fermée?

Kataline dit: j'ai voulu adapter le texte de Duras, parce que c'est un auteur (Elle ne dit pas « auteure », d'ailleurs) qui a m'a marquée, comme il a marqué beaucoup de femmes. Même si des hommes tels que vous peuvent lire Duras, bien sur- s'excuse-t-elle opportunément (c'est une conversation qui a lieu quelques semaines avant, avec deux hommes justement : Jérôme et moi-même). Elle poursuit: Duras fait résonner en nous quelque chose de très violent, très sexuel. L'adapter c'est le moyen pour moi de travailler des thèmes qui me correspondent. Le désir selon toutes ses déclinaisons, l'engagement absolu, mais vers quelque chose que l'on ne peut jamais atteindre....

Sisters, d'après Marguerite D., ce soir on y est. Plutôt on y revient, pour un long extrait, après sa création plutôt précipitée lors du printemps dernier aux RCISSD.

Je me relis....

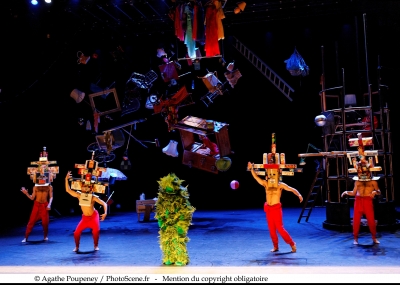

De ces notes d'alors, rien à retrancher: elles prenaient acte des thèmes déjà développés, ces thèmes ne se sont pas perdus en route. Depuis c'est le rythme qui a changé, s'est approfondi. Il y a plus de rondeur autour d'une violence toujours contenue. Avec les présences stabilisantes de nouvelles interprètes, telle Jesus Sevari. La créature monstrueuse, ambiguë, en construction ici- 6 corps fusionnés en une troublante chenille- respire mieux, les voix mieux ajustées. L'âpreté est intacte, mais les regards ont gagné en abandon, dans la chaleur du bois et de la pierre du studio du Regard du Cygne. Tout semble question de féminité, tout parait aussi autoportrait. Est-ce ici Kataline en maillots de bains? Un seul corps multiple et glissant, membres imbriqués et rapports, dans la lenteur pensante des étés de canicule, sous le soleil exactement. Le récit textuel et visuel renvoie à l'adolescence, à la naissance de la sexualité, à un suspend sensuel intense et en fuite. Comme à la recherche d'un instant particulier, on devine alors la chorégraphe plus attachée à la force des images- quasi arrêtées- qu'à celle des mouvements.

Sur scène Kataline, toujours à la voix douce, trop douce, parvient pourtant à faire entendre les mots de Duras. Mais de dos. Six bouches s'ouvrent pour les reprendre, les répéter. Texte et gestes s'articulent, mais de ce texte l'homme est absent. Forcement? Ou est-ce plus compliqué? Kataline dit, en privé: quand j'ai commencé à chorégraphier, j'ai créé un solo pour un garçon, mais c'est peut-être de la femme dont dés l'origine j'avais envie de parler...Car après il y a eu un duo homme/femme (qui s'appelait X-XY', tiens, tiens...)- , puis un trio avec deux femmes et un homme (Appropriate Clothing Must Be Worn), et pour finir Sister qui est une pièce pour six filles... Elle dit: entre temps j'ai fait Rock Identity : un solo en trois parties qui s'inspire de figures du rock masculin. Des figures qui ne sont pas si mâles que cela: Morrison est très androgyne, Kurt Cobain aussi, Bernard Cantat l'est franchement moins... mais j'interprète ce dernier en talons aiguilles.

C'est un angle d'attaque pour regarder Sisters... Lors de Rock Identity, Kataline, 100% femme et seins dehors parvenait à être homme, à être Jim Morrison. Est de même suggérée une part mâle cachée dans cette Duras dansé, cette femme surprise dans un moment flou de son identité, dispersée en doubles inquiétants, ses vêtements arrachés de l'une à l'autre, les corps de chacune traînés par les cheveux jusqu'à la conclusion: cette orgie de chairs rêvées, une exploration et une initiation, scène éminemment onirique et masturbante, dominée par l'absence du partenaire amoureux...On attend la suite.

La thématique ainsi bien posée avec Sisters, le déroulé de la soirée peut se voir comme une suite de déclinaisons- déléguées à chacune des artistes et au gré des affinités- de la figure féminine en général et des choix artistiques de l'hôtesse en particulier... C'est varié et riches de respirations.

Ainsi avec Mystérious Skin, vigoureux solo de Julie Trouverie, qui trouve sa dynamique dans la dualité entre sauvagerie et sophistication, l'érotisme se trouvant au point de rencontre. C'est-à-dire que la créature se déchaîne en femme des cavernes vêtue d'un manteau de fourrure. Du titre le mystère est vite révélé, de même que la peau est mise à nue. Sur ses mouvements paniques les désirs ne peuvent qu'ouvertement converger.

La mise en situation de l'archétype social féminin est poussée ensuite bien plus loin avec un intelligent cynisme. La performance culinairequi vient est très particulière. Quatre belles femmes en robe de soirée, sexys et maquillées, s'offrent à déguster: sur dos et bras nus tranches de saumons et autres mets raffinés. C'est la réaction du public, confronté lors de cette performance à ces femmes objets, à ces biens de consommation haut de gamme, qui est intéressante.... Le regard masculin est pour le coup directement sollicité, mis au défi de prendre position. La main hésite à suivre les yeux, quant à la bouche...Est-ce que goûter, c'est tromper?

Plus- mais trop alors ?-de distance nous sépare de Krack, le duo de Viviana Moin et Jesus Sevari, l'une d'Argentine, l'autre du Chili, sur le mode des confidences dansées/parlées quant à la condition de l'artiste femme et étrangère. Hablas espanol? Si ce n'est pas le cas en l'état la rencontre reste frustrante, perdue sur la carte, mais c'est un travail encore en cours (à la prochaine occasion, se souvenir de demander à Mlle Patkaï, qui dirige ce duo d'«où » elle-même vient.).

Viviana Moin s'attaque elle aussi, avec Billy,au sujet de la sexualité. C'est à dire qu'elle l'aborde directement, sans prendre de gants. Brode à partir du récit d'une vision d'enfance possiblement tramautique, pour inventer des confidences drolatiques sur sa « vie de femme » (comme on dit dans les mauvais magazines) avec les hommes dotés d'un sexe-escargot. Scoop! Viviana nous réconcilie au son de Nina Simone autour d'une vision dédramatisée des relations entre les deux sexes. Nous sommes conviés par le rire.

Beatriz Setien Yeregui tente avec Beatriz chante l'expérience de l'exposé d'une femme démultipliée, en jouant simultanée des trois modes d'expression de la présence, de l'image, et du commentaire. Joue la candeur tranquille. S'agissant d'art conceptuel, c'est dans les premières minutes terriblement ennuyeux. Mais cela devient subitement terriblement drôle quand les niveaux de sens glissent ensemble, jusqu'à se télescoper en connivences, dans un grand écart entre Joseph Kosuth et chansons traditionnelles.

Les Vraoum's concluent en sourires la soirée avec leur girl's band au second degré, mais c'est Isabelle Esposito, qui aura proposé la figure féminine la plus audacieuse, et sans doute la plus prometteuse, quitte à dérouter une bonne partie du public, hommes et femmes confondus. En créant avec la Sombre Sautillante un personnage desexué d'un corps hasardeux, qui marmonne à tâtons, esquisse une progression incertaine de gestes ahuris et poussiéreux au milieu d'objets désenchantés. Dans la ligne désespérante, exaspérante et rigoureuse de Vieille Nuit, à l'autre extrémité de la gamme.

C'était le Cabaret des Signes de Kataline Patkai: Sisters(extrait) de Kataline Patkaï, Reprise de la pièce créée en 2008 aux Rencontres Chorégraphiques de Saint-Denis, Avec Kataline Patkaï, Aude Lachaise, Jesus Sevari, Erika Zueneli, Julie Trouverie, Lisa Nogara, Krack (étape de travail) de Kataline Patkaï avec Viviana Moin, Jesus Sevari, Kataline Patkaï, Performance culinairede Kataline Patkaï avec Katia Petrowick, Paloma Moin, Camille Clerchon, Anna D'Annunzio, Lisa Nogara, Les Vraoums spectacle/concert de Maeva Cunci, Virginie Thomas, Pauline Curnier Jardin, Aude Lachaise, Forces-Leech de Ugo Dehaes - Avec Ugo Dehaes et Gemma Higgin Botham, La sombre sautillante(étape de travail) solo d'Isabelle Esposito, Beatriz chante solo de Beatriz Setien Yeregui, Billy , solo de Viviana Moin, Mysterious skin

Solo de Julie Trouverie.

Au Regard du Cygne.

Guy

Photos de Jérome Delatour- Images de Danse avec son aimable autorisation, sauf photo de la performance culinaire (DR) avec l'aimable autorisation de Kataline Patkaï

Merci à Kataline Patkaï pour son accueil lors de nos premieres discussions.

Lire: Images de danse

![sc00f5ff13_2[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/00/904883340.jpg)