Est-ce trop?

Roboratif sûrement, compulsif, cabotiné, effusionnel, exagéré, long, trop plein même au point d'en écoeurer certains... Mais c'est qu'à la perfection, la forme répond au fond! En substance, au delà des histoires gigognes que l'on ne saurait résumer, la possibilité de la fiction est elle même dans cette pièce remise en question, crée la tension entre vide et accumulation.

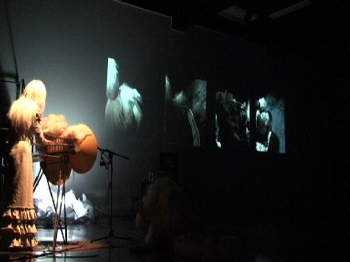

Il y a pour commencer un prétexte narratif digne du scénario d'un vieux Star trek. Dans un futur lointain et amnésique, les "intelligences" extra-terrestres qui nous gouvernent, exigent de se nourrir de nos fictions. Il faut donc en inventer, sous pression, et à partir de là se téléscopent en un joyeux syncrétisme les références littéraires et artistiques (de Bosh à Philippe K. Dick) et les esthétiques populaires: série B et chinoiseries, burlesque et soap opéra, non-sens et science-fiction, pièges logiques et effets à sensations, sous-marins et détectives privés, miss Venezuela et télé-réalité. Entre les différents niveaux de récits, le jeu en direct et les scènes videos se répondent avec jubilation. Question de survie, les innombrables personnages courent et créent frénétiquement, quitte à en faire des tonnes-il faut lutter contre le vide-, toujours au bord de l'épuisement. On devine la création, celle de la piece, pas seulement celles des pièces dans la pièce, trés collective. Dans cette lutte les uns incarnent les artistes - cet écrivain à succés réduite à se plagier elle-même-, les autres de froids logiciens s'éfforçant d'inventer des fictions combinatoires nourris de modèles mathématiques. Si la parabole est évidente, lorgnant vers notre société en besoins contradictoires de sens et de divertissements, et évoquant les eternelles difficultés de la création, on attendrait en vain des réponses. Les évidences s'effrittent en exacte proportion de leur apparente solidité: ceci par exemple n'est pas une plante, mais juste son idée, et l'on ne peut plus se reposer sur le calendrier grégorien. Cette troupe joue Spregelburd comme elle joue Copi: hilarante, grinçante et travestie, au mépris du bon goût, avec toujours affleurant quelque chose d'inquiet, voire de desespéré. Drôle, virtuose et agaçant, le projet porte en lui même son propre épuisement.

C'était La Paranoïa de Rafael Spregelburd, m.e.s. de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier, avec Marcial Di Fonzo Bo, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Clément Sibony, Rodolfo de Souza, Elise Vigier, Julien Villa. Et c'était au Thééatre de Chaillot.

Lire le Tadorne, et Froggy's Delight.

photos de Christian Berthelot avec l'aimable autorisation du Théâtre de Chaillot.

![Le%20Cauchemar©%20Denis%20Arlot[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/02/00/241543463.jpg)