A l'occasion de la représentation par Perrine Valli de Je pense comme une fille enlève sa robe, le mercredi 19 mai 2010 au Centre Culturel Suisse, retour sur les échanges entre Jérôme Delatour, Pascal Bely et moi-même apres la création de la pièce à Mains d'Oeuvres (mis en ligne sur nos blogs début 3 fevrier 2009):

Guy : J’hésite…J’ai été plutôt déconcerté. Sans trouver la bonne approche pour regarder cette proposition. Le sujet annoncé-la prostitution- est fort et particulier. Un sujet à risque !

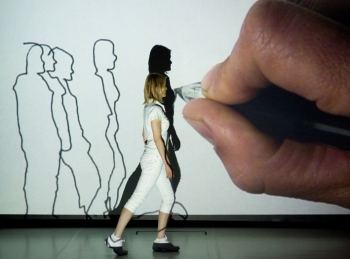

Mais ce qu’on voit au début semble étranger à ce thème: une danse lente dans la lignée de ce qu’on a déjà vu de Perrine Valli (des poses bras tendus comme sur la photo qui illustre le site de Mains d’œuvres). On s’y fait …avant de découvrir des tableaux qui nous ramènent au thème central: les deux interprètes lourdement maquillées, la danseuse confrontée au déferlement de ces petits hommes virtuels...Je m’y suis un peu égaré, malgré les itinéraires dessinés en sparadraps pointillés… )

Jérôme : Il est vrai qu'on est loin de la prostitution réelle. C'est plus une idée de la prostitution, un fantasme de prostitution chez une jeune femme d'aujourd'hui. Rien de sordide ici. En fait, la pièce de Perrine Valli parle de bien d'autres choses. Elle est toute d'ambivalences et de miroirs: la gémellité de la pure et de la pute ; les pointillés formant chemin et frontière ; les petits bonshommes pouvant symboliser des clients - c'est l'interprétation de Rosita Boisseau dans sa critique du Monde - mais aussi des enfants, un désir d'enfants. La bande son, qui laisse percer des cris juvéniles, va dans ce sens, et la scène est aussi belle que légère, enfantine elle aussi, presque allègre. Cette scène peut aussi renvoyer à la représentation de Nout, la déesse egyptienne au corps étoilé (la voûte céleste, en somme) qui avale le soleil le soir et l'enfante au matin !

Guy : Cela m’a plutôt évoqué des images de space invaders. A chacun ses références…

Jérome : Je te rejoins sur la cohabitation étrange d'une danse abstraite, où l'on reconnaît que Perrine Valli est encore très fortement influencée par la gestuelle sémaphorique de Cindy van Acker (dans Obvie, par exemple), et d'une narration.

Guy: Mais dans l’ensemble, c’est tellement différent de ce que Perrine Valli a présenté précédemment-il faut signaler qu’il s’agit d’une toute jeune chorégraphe et interprète- qu’il s’agit presque d’une première pièce…

Jérôme : Pour ma part, j'apprécie que Perrine s'engage sur cette voie moins aride. De plus, sa pièce est parfaitement rythmée, et ponctuée par de simplissimes, mais très efficaces mises au noir, qui délimitent une succession de saynètes.

Pascal. : Nous pourrions échanger encore longtemps sur le propos de cette œuvre. Elle n’en manque pas mais entre- t- elle en résonance ? Les idées fusent, tel un brainstorming entre artistes inspirés par la question. La multiplication des espaces, des symboles ne créée pas la cohérence. Tout s’additionne sans se relier. L’escalade dans le propos métaphorique sature et ne permet plus aux corps de relier les symboles. La danse de Perrine Valli met au même niveau images, utilisation de l’adhésif et mouvement comme si le corps prostitué était langage au même titre qu’une statue ou un tableau. C’est une danse totalement « contaminée » par une esthétique de l’art contemporain alors que la danse est en soi un propos. En osant filer la métaphore, le spectateur enfile les tableaux, sans plaisir, en attendant que cela finisse.

Jérôme : Je ne comprends pas pourquoi ce que tu appelles art contemporain devrait s'arrêter aux portes de la danse. Du reste il n'en a jamais été ainsi : le spectacle vivant a toujours fait appel à l'art de son temps pour habiller ses artistes et la scène. Le dispositif scénographique de Perrine Valli est d'ailleurs d'une sobriété exemplaire. J'aime cette simplicité. Enfin, au risque de paraître te reprendre point par point, les tableaux ne s'additionnent pas mais se succèdent bel et bien. L'adhésif sert de fil conducteur et marque une progression, un dévoilement. De même que l'on découvre peu à peu que les jumelles du début, unies par leurs postiches, sont deux femmes tout à fait différentes.

Il y a aussi cet homme absent, qui rappelle de manière frappante celui de Solides Lisboa (Eléonore Didier - les deux pièces se rejoignent d'ailleurs sur de très nombreux points, jusqu'à troubler ; nous y reviendrons peut-être), peut aussi bien incarner le client ou le compagnon idéal.

Guy : Je ne vois dans le rapprochement avec Solides Lisboa que des coïncidences. On peut trouver trois points communs: la table, la nudité, la lenteur... Pour commencer on voit beaucoup de tables (Cf In-Contro !) en ce moment de même qu’on voyait beaucoup de perruques l'an dernier.. Disons que c'est fortuit ! Ensuite : la nudité, son emploi était difficilement évitable compte tenu du sujet. Cette nudité est traitée avec maîtrise et pudeur, allusive, quand les deux femmes avancent du même pas, l'une l'ombre nue et cachée de l'autre.

Quant à la lenteur elle me pose problème. La lenteur…Autant la lenteur me parait consubstantielle au projet d'Eléonore Didier, autant ici plutôt je la subis. Sans forcement pouvoir l’expliciter. Ce que tu appelles des mises au noir, je les ressens comme des blancs entre des passages signifiants, des interstices qui se sont pas forcement raccords.

Trop longs ces moments consacrés à arracher les rubans, bouger la table, des moments hors de la danse. La même lenteur mais utilitaire et démonstrative qui m’a gêné chez Marcela Levi.

Je rejoins Pascal là-dessus: il y a beaucoup de matière, et parfois forte et évocatrice. Mais trop accumulée, l'articulation ne semble pas encore maîtrisée. La cohérence ne s'impose vraiment qu’assez tard dans le déroulement de la pièce.![3226880734_71fd11bb49_b[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/01/01/612568854.jpg)

Jérôme : Avec Solides, Liboa, il s'agit bien de coïncidence, et elle me frappe lorsqu'elle va jusqu'à ce point. Tu oublies la place de l'homme : dans les deux pièces, chorégraphiées par des femmes, il est réduit à un figurant sans visage. La table d'Eléonore et de Perrine n'est pas celle d'In Contro: chez l'une comme chez l'autre, on porte cette table et on se couche sur elle. Le bruit d'ambiance, capté dans la rue, revient également dans les deux pièces. Ici la nudité n'avait, à mon avis, rien d'obligatoire. Elle ne renvoie pas tant à la prostitution (qui n'est guère compatible avec la pudeur que tu soulignes) qu'à une façon de s'exprimer en tant que femme d'aujourd'hui. A mon sens, les nombreux points communs de ces deux pièces a priori tout à fait indépendantes livrent un témoignage concordant sur la sensibilité féminine contemporaine ; et elles sont très intéressantes à ce titre. Que signifie, chez ces jeunes femmes, cet homme absent ? Une attente, une revendication, une déception ? Je suis un homme, elles m'interpellent. Quant à la lenteur, elle m'a moins frappé que son caractère cérémoniel, presque religieux : une série d'actes convenus à l'avance est exécutée avec précision et en silence. La danse elle-même n'est pas lente. On peut inverser la hiérarchie que tu établis : pour moi, c'est la danse qui fonctionne comme interstice, ou plutôt intermède, de ce que tu nommes interstice, et que je considère au contraire comme la trame dramatique de la pièce. Nous sommes dans des procédés classiques du théâtre.

Pascal : Je n’ai jamais attendu de la danse qu’elle fasse une démonstration. Or, Perrine Valli raconte, démontre, va ici puis là, occupe la scène, le mur, la coulisse. C’est fatigant cette manière si démonstrative de concevoir l’art chorégraphique ! Le tout s’étire sans que l’on puisse à aucun moment se raccrocher à une émotion, à une image poétique, à un geste, un mouvement.

Guy: Il y a quand même des images auxquelles on peut se raccrocher !

Pascal: Tout est maîtrisé jusqu’à délimiter la scène de façon quasi obsessionnelle avec un adhésif pour ne produire que des cases. Il y a dans cette œuvre un contrôle de l’imaginaire assez effrayant qui positionne le spectateur à devoir apprendre une esthétique sur un sujet sensible et tabou. Une façon assez élégante de signifier au spectateur que la danse peut faire aussi « ennuyeux » qu’un classique au théâtre ! Au fond : je pense que ce spectacle n’est pas destiné à un public de danse (il suffisait de l’observer pendant le spectacle !). Mais qu’est-ce qu’un public de danse ? Je ne sais pas. En fait, j’aurais bien vu cette œuvre à la biennale de Lyon d’Art Contemporain ou à la documenta de Kassel.

Jérome : J'avoue que tu me vois perplexe. Objectivement, Perrine danse 50 % du temps... pour les 50 % restants, on peut appeler cela de la performance… est-ce si rare ou étranger à la danse contemporaine actuelle ? En un mot, je n'ai pas vu de spécificité particulière à la pièce de Perrine dans ce domaine. Aurais-tu dit du Paso doble de Nadj qu'il était envahi par l'art contemporain ?

Guy : conclusions ?

Pascal : Et si cette œuvre s’inscrivait-elle dans une articulation avec d’autres arts (vidéo, photo, danse, musique)? C’est peut-être cette articulation qui me pose problème. Et à regarder les photos prises par Jérome, j’ai comme l’intuition qu’il est un des acteurs de cette pièce, en tant que photographe et bloggeur! Perrine a réussi à lui faire épouser son propos…

Jérome: Nous aurions pu poursuivre sur cette question de l'art contemporain, et il avait d'autres choses que je n'ai pas pu dire sur les thèmes abordés par la pièce. Ce qui est vrai, c'est que la photographie rapproche sans doute des danseurs. On suit leurs mouvements physiquement avec l'appareil photo. En regardant dans le viseur, la vision est plus resserrée, plus intime. On est aussi plus sensible, sans doute, à la beauté formelle. Maintenant, cela dépend quand même aussi de la pièce.

C'était un débat virtuel au sujet de Je Pense Comme Une Fille enlève sa robe de Perrine Valli, avec Perrine Valli et Jennifer Bon, présenté à Mains d’œuvres dans le cadre du festival Faits d’hiver.

![3226859364_947099fea7_b[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/01/1328767559.jpg)

![3226124503_83e6712e18[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/02/00/1061144015.jpg)

![3226880734_71fd11bb49_b[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/01/01/612568854.jpg)