C’est une tradition de théâtre bien ancrée, que de jouer avec les échanges de rôles entre maitres et valets, les faux semblants, des écarts étourdissants entre apparences et motivations des personnages, quiproquos et renversements de situation…. Mais dans cette intrigue éclairée à la bougie, Marivaux pousse ce principe jusqu’à un rare niveau de sophistication. Surtout de cruauté. Tentons de résumer l’argument de l’épreuve: le riche-et si trouble- Lucidor tire toutes les ficelles de la pièce pour éprouver Angélique, sa bien-aimée. Il manipule avec force billets de faux et vrais soupirants afin de savoir si la jeune femme va leur résister ou non, sans se déclarer lui-même, quitte à la désespérer. La société ici représentée est moralement désespérante, l’argent mène le jeu de l’amour jusqu’à le vider de sa substance avec/malgré tout le brillant de la langue, chaque personnage agit et parle à rebours de ses propres sentiments, jusqu’à l’intolérable et la perte de soit. Il faut donc beaucoup d’habileté à la mise en scène, aux comédiens pour nous en faire rire, malgré tout. Par le rythme, ils y parviennent. Par une mise en abyme très perverse, les masques des acteurs de cette pièce dans la pièce finissent par leur coller autant à la peau que dans la pièce suivante: les acteurs de bonne foi (celle-là tout à fait irracontable).

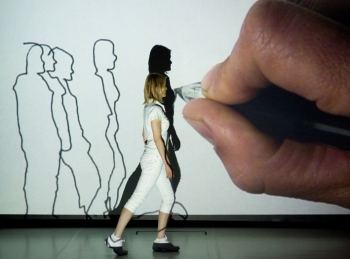

Il est d’autant plus réjouissant de découvrir, à la fin de l’épreuve, l’ingénue se rebeller, délicieusement physique, envoyer tout balancer dans le décor, et siffler la fin du jeu, quitter le rôle de victime. Le corps reprend alors ses droits, fait danser Marivaux. C’est un beau moment de pure vérité, le corps ment moins que les mots.

C’était L’Épreuve de Marivaux, mise en scène par Agathe Alexis, avec Robert Bouvier, Marie Delmarès, Nathalie Jeannet, Guillaume Marquet, Franck Michaux, Maria Verdi, suivi de Les Acteurs de bonne foi (Mise en scène - Robert Bouvier)

A l’Atalante jusqu’au 29 décembre.

photo de Fabien Queloz avec l'aimable autorisation de la compagnie