Représentons-nous un immeuble dont on aurait enlevé la façade, mais où à chaque étage les habitants continueraient à se livrer à leurs activités quotidiennes, comme si de rien n'était. De telle sorte qu'un spectateur au dehors pourrait observer tous ces personnages simultanément, alors même que ceux ci seraient dans l'impossibilité de se voir les uns les autres. Partant de cela, on pourrait comme Perec en écrire un roman(s), ou le danser comme Charmatz. Dans les deux cas on obéirait à un système de contraintes, qui permettrait de mieux libérer la création.

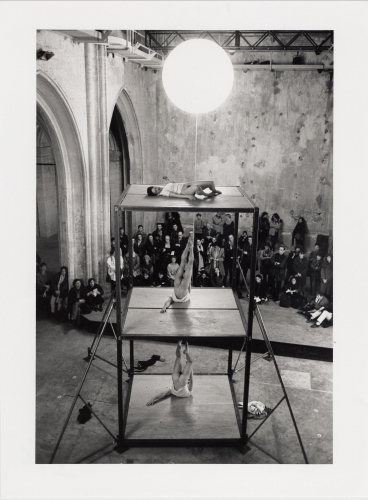

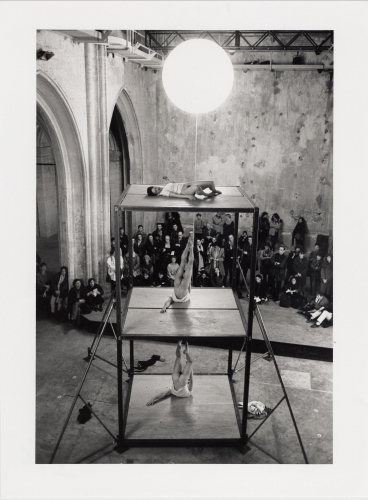

Dans la cour de l'Ecole des Beaux Arts, cette tour n'a que trois niveaux, et le ciel au dessus. Boris Charmatz au rez-de-chaussé, Fabrice Ramalingon au 1er étage, dans le rôle central- pourtant ingrat- du benjamin. Et, 4 ou 5 mêtres au sommet: Anna Mac Rae. A la disposition de chacun, quelques mètres carrés seulement pour terrain de jeu. La proximité du vide semble reduire plus encore l'espace tout en haut. Toutes ces contraintes posées, on croit d'abord comprendre qu' Aatt enen tionon, à l'instar d' Herses, est une pièce "contre". La verticalité s'oppose à l'habituelle horizontalité de l'espace scénique. Le silence tient lieu de non accompagnement musical- les chansons de P.J. Harvey ne se font entendre que le temps des échauffements des danseurs et de l'installation des spectateurs, c'est un temps pré-spectaculaire et ambiguë. L'isolement des danseurs dans ce dispositif aveugle fait obstacle aux interactions entre eux. La demi-nudité spartiate -T shirt blanc et culs nus- consacre le renoncement au costume...

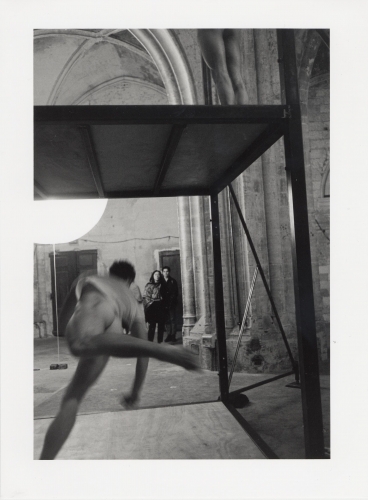

Boris Charmatz écrit qu'en proie au vertige, il dut prendre le parti d'occuper la place la plus basse. Et en quelque sorte renoncer à maîtriser ce que ce passait au dessus. Doit-on le croire? La performance n'est pas tout à fait ce qu'elle semble. Malgré les choix radicaux, le désordre n'est qu'apparent. Les danseurs ne se voient pas, mais dansent en intelligence. Le déroulement est strictement structuré, borné par deux garde-à-vous pudiques, avec des moments d'errances, de recherches d'équilibres, de fulgurantes chutes et accélérations. Et de beaux instants de stupéfactions. Trois lunes suspendues délivrent la lumière, par épisodes de sur-exposition et de semi-obscurité. Entre les trois interprètes, il y a des appels et des réponses, d'invisibles communications, de surprenant mouvements ensembles. Chacun tient un rôle, une position. Anna Mac Rae est libre, au dessus de sa tête le ciel et l'infini, tout au loin autour d'elle la nuit et la ville. Elle s'envole dès le début sur la pointe des pieds. Lance haut la jambe, joliment, naturellement aérienne. Fabrice Ramalingon touche son plafond de la main pour éprouver les limites de sa cage. Boris Charmatz, à la base semble comme écrasé, au sol souvent. Jusqu'à ce qu'on constate que, d'un étage à l'autre, les gestes se partagent et s'échangent... mais qu'en raison des positions respectives des interprètes, nous sommes peut être dans l'impossibilité de percevoir ces mouvements en ce qu'ils ont de commun. Pourtant tout est à vue, pas de trucage ni de diversion, nous nous sommes installés, assis, debout, tout autour de la tour dans cette cour, dos aux vieilles pierres, les danseurs ainsi encerclés. Chacun a trouvé sa place, nul n'ose bouger. Toute l'attention est suspendue sur les corps, eux- mêmes contraints par ce dispositif extrême dans leurs derniers retranchements. Archarnés à danser quand même. Jusqu'à l'expression d'une beauté austère et brute. La vraie dance peut exister, en toute sincéré. Abrupte mais rigoureuse. Vive et âpre, mais pourtant exempte de violence: la charge de la nudité s'évapore dans la nuit, et nous ne ressentons aucune crainte de voir l'un de ces acrobates tomber de si haut. Les vulnérabilités s'exposent, mais restent inattaquées. On se sent plus détaché que devant Herses, plus serein, moins en tension, libéré, on renonce aux explications. Ouverts aux espaces dansés où s'engouffre l'imagination.

C'était Aatt enen tionon crée en 1996, de et avec Boris Charmatz, avec aussi Fabrice Ramalingon et Anna Mac Rae , dans le cadre de Paris Quartier d'été.

Encore ce soir vers la Grande Bibliothèque, et samedi devant le Théatre de Vanves

Guy

Photo par Cathy Peylan d'une représentation passée, avec l'aimable autorisation de Paris Quartier d'Eté

....et de jeudi dernier il y a les photos d'Agathe Poupeney... vues du ciel ?

P.S. : pour faire suite au commentaire sévère du Tadorne plus bas, ci aprés une autre photo, plus dynamique mais sur un plan, toujours par Cathy Peylan :

La verticalité doit etre délicate à capter. A regarder les photos prises par

Agathe Poupeney jeudi, on suppose que celle ci devait être postée à une fenêtre assez loin: l'inverse du point de vue du spectateur, qui regardait la performance d'en bas, à un tel point qu'Anna Mac Rae sur la plateforme du haut disparaissait parfois de son point de vue.

intestinaux, mais de dénier, avec brutalité, tout signification au langage, tout ordre au monde, le réduire à la seule corporalité.

intestinaux, mais de dénier, avec brutalité, tout signification au langage, tout ordre au monde, le réduire à la seule corporalité. raisons du geste telles qu'exprimées par le personnage dans la piece ne pourront être jamais les bonnes- plutôt ce ne seront sans doute pas les vraies. Mais pourtant tout est là, avoué à vif, ressenti: en ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, 4.48 est donc un classique immédiat et posthume. Qu'il est possible de

raisons du geste telles qu'exprimées par le personnage dans la piece ne pourront être jamais les bonnes- plutôt ce ne seront sans doute pas les vraies. Mais pourtant tout est là, avoué à vif, ressenti: en ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, 4.48 est donc un classique immédiat et posthume. Qu'il est possible de

entre les deux, qui bougent comme dans un rêve, toujours éveillé, même souvent agité, avec ses surprises, ses petites angoisses et ses stridences, entendues et dansées. Des séquences d'abord tête basse et bras ballants, puis inquiètes et saccadées, ensuite qui se prolongent en duos monstrueux, courses et poursuites, en rondes endiablées, vers plus de fluidité. Dans cet exercice il y a bien des pieges, mais qui sont évités. La charpente ne se laisse pas deviner, et l'interdit n'est pas dit. L'important est qu'on ne se réveille jamais vraiment, plongé dans l'onirique. Ce n'est plus toujours de la danse et ni du théâtre, non plus. En tout cas d'un humour cru et d'une belle énergie. Pas loin du meilleur de ce qui se situe aux croisements flous d'un voyage halluciné qui dure, dure, de rencontres en rencontres. Les paysages défilent sur l'écran comme les transparences derrière les acteurs des films d'avant, avant qu'y soient proposés des échos du mouvement.

entre les deux, qui bougent comme dans un rêve, toujours éveillé, même souvent agité, avec ses surprises, ses petites angoisses et ses stridences, entendues et dansées. Des séquences d'abord tête basse et bras ballants, puis inquiètes et saccadées, ensuite qui se prolongent en duos monstrueux, courses et poursuites, en rondes endiablées, vers plus de fluidité. Dans cet exercice il y a bien des pieges, mais qui sont évités. La charpente ne se laisse pas deviner, et l'interdit n'est pas dit. L'important est qu'on ne se réveille jamais vraiment, plongé dans l'onirique. Ce n'est plus toujours de la danse et ni du théâtre, non plus. En tout cas d'un humour cru et d'une belle énergie. Pas loin du meilleur de ce qui se situe aux croisements flous d'un voyage halluciné qui dure, dure, de rencontres en rencontres. Les paysages défilent sur l'écran comme les transparences derrière les acteurs des films d'avant, avant qu'y soient proposés des échos du mouvement.