On garde une image précise et fascinée de Marguerite Duras (1914-1996), quasi statue octogénaire au balcon de son appartement de l'Hôtel des Roches Noires, au dessus de la plage de Trouville-sur-mer. Marguerite Duras, postée là comme à jamais tous les jours des étés de ses dernières années 90. Ratatinée, ravinée, impénétrable et figée. Sans réactions perceptibles à nos regards de badauds ou à la pluie normande. Concentrée sur la conscience d'elle-même, ou dialoguant avec la mer et l'horizon. Paysanne et presque orientale, crapaud buffle déifié.

Marguerite Duras qui à 25 ans s'écrit- et c'est déja la même- Kataline Patkai nous la fait entendre, telle quelle, nous la fait rêver par la danse. Avec d'abord un texte de M.D. d'une simplicité trés travaillée qui prend le corps comme sujet- son propre corps en tant que manifestation de l'être. Un texte à rebours de beaucoup de lieux communs littéraires et autobiographiques: "Tout autre passé que le mien m'appartient d'avantage". Il est notoirement ardu de faire coexister textes et danses. On accompagne Kataline Patkai avec d'autant plus d'intérêt dans ce projet, plus fécond que que le dernier travail consacré à Jim Morrison qui s'épuisait à notre sens dans l'impasse de l'imitation. Ce soir la danse évoque (et non imite) un corps écrit, féminin, générique. Non celui de la jeune amante de l'Asie du Sud Est, ni le corps de la vieille des Roches Noires. Un corps commun, étonnamment ré-imaginé avec un humour glacé. Qui d'un devient six, se multiplie à force de s'auto-considérer, devient chenille sur le chemin de sa propre découverte, en retrait du monde. C'est une transposition intéressante du processus de création littéraire, qui aboutirait à se dédoubler en se réfléchissant. Pour viser à l'universel.

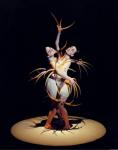

Sur un fond de décor d'une sophistication notable-colline de matière réfléchissante, couverte de langues caoutchouteuses, culminant au dessus d'un tunnel lumineux et originel-, se succèdent des évènements suprenants, des roulades, des duos en miroirs, des progressions au sol tirées par les cheveux. Le recit s'interrompt et resurgit où on ne l'attend pas. Ce qui est peu déstabilisant. Un texte mortifère sur la vague et la mer renvoie à des peurs essentielles. La conclusion paroxysmique au son d'un rock survolté marque une nette rupture de ton. De toutes ses images, celles d'une orgie métaphysique et sans jouissance prédominent. Comme une scéne d'onanisme entre les doubles de l'écrivain. La chorégraphe met plutôt en scene une sensualité plutôt distanciée. Cet inventaire paisible et apppliqué des positions sexuelles, il nous semble déja l'avoir vu sur scène quelque part, en ébauche et sous d'autres angles. Pas plus loin qu'à Mains d'oeuvres, avec Appropriate Clothing must be worn. De la pièce d'alors à ce soir Sister, en passant par les postures de Rock Identity. On ne peut nier que K.P. suive une vraie continuité dans les thématiques. Et dans le style: il y a toujours un moment dans ces pièces où cette grande interprète hieratique, impliquée au ralenti dans une situation incongrue, semble porter trés loin au delà un regard calme et détaché.

Il y a plus d'un point commun ici avec la proposition de Julie Nioche qui précédait dans cette même soirée des Rencontres: audaces visuelles, originalité, legers regrets d'inaboutissements, réflexions sur la féminité, approche plutôt intellectualisé de l'émotion, grande sophistication plastique... sauf que les résultats ne se ressemblent en rien, ce qui marque bien l'originalité de l'une et de l'autre. Tant mieux

C'était la création de Sisters, de Kataline Patkai, avec Kataline Patkai, Aude Lachaise, Lisa Nogara, maxence Rey, Agnes Sourdillon, Erika Zueneli, au Nouveau Théatre de Montreuil, dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint Denis.

Photo avec l'aimable autorisation de Jérome Delatour (au centre: kataline Patkai)

extrait et interview, sur arte

différence. Au placard robes orange et maquillage blanc, oubliés les éclairages. Assis le long des murs de la Galerie Tampon, on est jamais pourtant dans une salle et presque dans la rue encore, où on voit les passants s'arrêter face à la vitre, regards happés dedans. Est-ce pour marquer la rupture avec toute esthétique de la lenteur ?- Toru attaque en un rythme physique et saccadé, par courses et bonds, exacerbé jusqu'à la chute. Il va court et vient au milieu de nous, on se colle contre le mur. Relié du regard, à distance de vibrations, il y a assis l'ami

différence. Au placard robes orange et maquillage blanc, oubliés les éclairages. Assis le long des murs de la Galerie Tampon, on est jamais pourtant dans une salle et presque dans la rue encore, où on voit les passants s'arrêter face à la vitre, regards happés dedans. Est-ce pour marquer la rupture avec toute esthétique de la lenteur ?- Toru attaque en un rythme physique et saccadé, par courses et bonds, exacerbé jusqu'à la chute. Il va court et vient au milieu de nous, on se colle contre le mur. Relié du regard, à distance de vibrations, il y a assis l'ami  a démarche introspective de cet homme, montre un langage en train de se construire, laisse une trace de sa lutte, perpétue son manifeste. Ni plus, ni moins. Ne prend pas valeur d’œuvre, à priori. Plutôt constitue un document. Mais Patricia Allio renverse joliment les postulats de l’intentionnalité poétique. Et fait jouer Didier Galas. Qui tient le rôle de Daiber, le rôle du Fou. C’est à dire qu’il marque l’hésitation, la perte des repères l’inquiétude…et la jubilation. Il joue le personnage, et non le texte. Mais le texte aurait il pu exister ici d'une autre façon?

a démarche introspective de cet homme, montre un langage en train de se construire, laisse une trace de sa lutte, perpétue son manifeste. Ni plus, ni moins. Ne prend pas valeur d’œuvre, à priori. Plutôt constitue un document. Mais Patricia Allio renverse joliment les postulats de l’intentionnalité poétique. Et fait jouer Didier Galas. Qui tient le rôle de Daiber, le rôle du Fou. C’est à dire qu’il marque l’hésitation, la perte des repères l’inquiétude…et la jubilation. Il joue le personnage, et non le texte. Mais le texte aurait il pu exister ici d'une autre façon? Ce soir, pourtant, le premier regard fait douter. Ils semblent d'abord très loin tous deux l'un de l'autre, presque en concurrence: l'écrivain

Ce soir, pourtant, le premier regard fait douter. Ils semblent d'abord très loin tous deux l'un de l'autre, presque en concurrence: l'écrivain  quasi champ libre à

quasi champ libre à  escamoté. Ceci n'est plus une danseuse. Cou et menton forment un autre. Un être, reptile? Mutant? Primitif? Qui se cherche. D'abord en lenteur. Repères bouleversés. Après se présentent les muscles du dos. Forment d'autres figures. Des créatures, sous la peau. Il y a foule. Qui produit contrastes, contractions. Torsions. Grouillements et conflits. En nudités émiettées. Micro-organismes. En perpétuelle évolutions? Les membres font combat. Font sécessions. Comme chez

escamoté. Ceci n'est plus une danseuse. Cou et menton forment un autre. Un être, reptile? Mutant? Primitif? Qui se cherche. D'abord en lenteur. Repères bouleversés. Après se présentent les muscles du dos. Forment d'autres figures. Des créatures, sous la peau. Il y a foule. Qui produit contrastes, contractions. Torsions. Grouillements et conflits. En nudités émiettées. Micro-organismes. En perpétuelle évolutions? Les membres font combat. Font sécessions. Comme chez  plan, de gauche à droite de la scène et retour, ni profondeur ni mouvement vers le haut, bête sans ambiguïté. Le collant est hérissé, évoque de plutôt loin les photos de Nijinski. Faute de nymphe disponible, la créature finit par faire l'amour aux cônes de lumière, sa corne repositionnée où il faut, dans un élan masturbatoire et espiègle. On ne sait au juste ce que Marie Chouinard a choisit de retenir de ceux qui l'ont précédés, pour exécuter ces deux pièces de répertoire, et ce qu'elle a choisi d'oublier de toute la tradition pour revenir à plus archaïque, mais le résultat est drôle et perturbant.

plan, de gauche à droite de la scène et retour, ni profondeur ni mouvement vers le haut, bête sans ambiguïté. Le collant est hérissé, évoque de plutôt loin les photos de Nijinski. Faute de nymphe disponible, la créature finit par faire l'amour aux cônes de lumière, sa corne repositionnée où il faut, dans un élan masturbatoire et espiègle. On ne sait au juste ce que Marie Chouinard a choisit de retenir de ceux qui l'ont précédés, pour exécuter ces deux pièces de répertoire, et ce qu'elle a choisi d'oublier de toute la tradition pour revenir à plus archaïque, mais le résultat est drôle et perturbant.